الأرقام وحدها لاتكفي لتحديد ملامح 7 سنوات في سوق السينما السعودية، التي نشأت ونمت بشكل لافت واستثنائي، فهي تشير إلى أن إيرادات السينما منذ أبريل 2018 حتى مارس 2025 قاربت 4.7 مليار ريال سعودي (نحو 1.25 مليار دولار)، بحسب بيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الأفلام.

كما أن حجم السوق في 2023 بلغ 1.5 مليار ريال، مقارنة بـ156 مليوناً فقط في 2018، أي بمعدل نمو تجاوز 10 أضعاف خلال 5 سنوات، رغم تأثيرات جائحة كورونا.

وحتى نهاية 2024، وصل عدد دور العرض إلى 66 داراً تحتوي على 618 شاشة و63 ألف و373 مقعداً، موزعة على 22 مدينة، تديرها 6 شركات محلية ودولية.

ومع التوسع المستمر في البنية التحتية والعروض، يُتوقع أن تصل إيرادات شباك التذاكر إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2029، تمثّل السعودية حينها نحو ثلثي سوق السينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مسار النمو

هذه الأرقام وإن كانت تعكس نضج السوق، فإنها ليست سوى السطح الهادئ لتفاصيل أكثر تعقيداً، لا يمكن فهمها إلا بقراءة المشهد كاملاً، سياسياً وثقافياً واجتماعياً.

فالحديث عن السينما السعودية لا يكتمل دون تتبع أثر الأرقام، ومسار النمو الذي لا يمكن فصله عن رؤية سياسية دفعت بهذا القطاع من هامش الظل إلى قلب الضوء، فالأهم من الأرقام المجردة هو ما تعكسه من إقبال اجتماعي، وتحول ثقافي جذري، في بلد كان الحديث فيه عن السينما في العلن قبل سنوات قليلة موضع جدل.

واليوم، باتت صالات السينما مزدحمة في عطلات نهاية الأسبوع، وتحوّلت العروض إلى وجهة رئيسية للعائلات والشباب، بينما تسابقت الشركات الأجنبية والمحلية لاقتناص حصة من هذه السوق الوليدة.

7 سنوات ليست كثيرة في عمر صناعة بحجم السينما، لكنها كافية لتُظهر اتجاه الريح، وما راهنت عليه المملكة ليس فقط أن تكون سوقاً كبيرة للأفلام، وإنما أن تُصبح بلداً يُنتج، ويكتب رؤيته للعالم من خلال الكاميرا.

حلم مؤجل

في السادس عشر من أبريل عام 2018، كان ما جرى في قلب الرياض أشبه بفتح نافذة في منزل ظل مغلقاً لعقود، وليس مجرد عرض لفيلم هوليوودي داخل دار سينما.

حمل الفيلم المعروض، وهو بالمصادفة نسخة جديدة من Black Panther، رمزية غير مقصودة (أمير أفريقي شاب يكتشف إرثاً مخفياً ويواجه صراعاً بين العزلة والانفتاح)، وبين جدران القاعة التي احتشد فيها مسؤولون، إعلاميون، وفنانون، كانت السعودية تبدأ فصلاً جديداً من قصتها مع السينما.

فالسينما في السعودية كانت بمثابة حلم مؤجل، بدأ مع محاولات صناعة الأفلام في المملكة في ستينيات القرن الماضي، والتي بقيت مبعثرة، فردية، وأحياناً خجولة، غابت قاعات العرض، لكن لم تغب الرغبة لدى السينمائيين، قاومت الأفلام القصيرة والمستقلة عتمة المنع، وانتقلت بين مهرجانات الخارج في مصر والخليج وأوروبا، كرسائل في زجاجات ملقاة في البحر، باحثة عن جمهور، عن اعتراف بأحقية مبدعيها في المشاركة برسم خريطة الإبداع السينمائي العربي.

وحين أتت لحظة رفع الحظر وإعادة افتتاح دور السينما، كان الأمر بمثابة انطلاقة جديدة، وليس عودة إلى الماضي، تحولت السينما من نبتة برية إلى مشروع دولة، من فضول ثقافي إلى صناعة مرشحة للنمو ضمن اقتصاد متنوع تحاول فيه المملكة تقليل الاعتماد على النفط، لتصير السينما اليوم واحدة من أبرز ملامح التحول الثقافي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

تجارب ملهمة

وفي خضم هذا التحول، لا نستطيع قراءة ملامح السينما السعودية دون التوقف عند تجاربها الأخيرة، التي لامست أسئلة المجتمع وهمومه، وتجرأت أحياناً على اختبار حدود الطرح والتلقي.

البداية مع فيلم "شمس المعارف" للأخوين فارس وصهيب قدس، الذي ظهر في ذروة جائحة كورونا، والذي لا يمكن اعتباره مجرد فيلم شبابي عن مجموعة مراهقين يحاولون صناعة فيلم، وإنما كان مرآة لمرحلة كاملة من التحولات.

استخدم الفيلم قالب الكوميديا في تصويره لصدام الأحلام الصغيرة مع الواقع، ونجح في أن يضع الجمهور خاصة الشباب في قلب التجربة السينمائية كأبطال محتملين، وليس مجرد مستهلكين.

أما "حد الطار"، الذي حمل توقيع المخرج عبدالعزيز الشلاحي، فجاء كضربة للجماليات التقليدية، فيلم عن الحب والموت في أحياء جنوب الرياض، يستعير أجواء التراجيديا، ويغوص في ثقافة "الطقاقة" و"السيف"، ليكشف عن تناقضات العاطفة والعنف، ويقدّم قصة حب غير مستهلكة، الفيلم صنع حالة نقدية، وحصد جوائز، والأهم أنه كسر الصمت عن طبقات اجتماعية مهملة سينمائياً.

ونجح فيلم "سَطّار" إخراج عبد الله العراك، في أن يوازن بين الشعبي والتجاري، بين الضحك والتعليق الاجتماعي، كوميديا رياضية في قالب المصارعة، لكن خلف الضحكات، هناك نظرة ذكية إلى أحلام الشباب، وإلى كيف يمكن للواقع أن يصنع أبطاله بطريقته الخاصة.

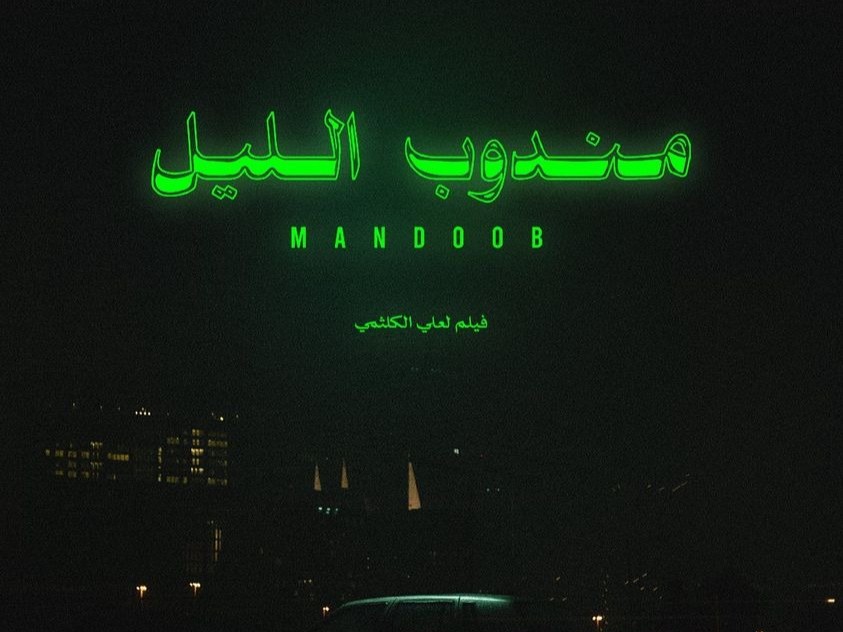

وقدّم المخرج علي الكلثمي في "مندوب الليل"، تجربة مغايرة، فيلم صغير الإنتاج، لكنه ضخم الأثر، يرصد حياة شاب يعمل في توصيل الطلبات الليلية في مدينة بلا نوم، الفيلم صامت تقريباً، ثقيل الإيقاع، لكنه مشبع بالحس البصري، ويطرح أسئلة عن العزلة، والتهميش، واللا يقين، لا يقدم إجابات، بل يترك المشاهد مع مرآة باردة ومضطربة، وهو ما تفعله السينما الجادة حين تجرؤ.

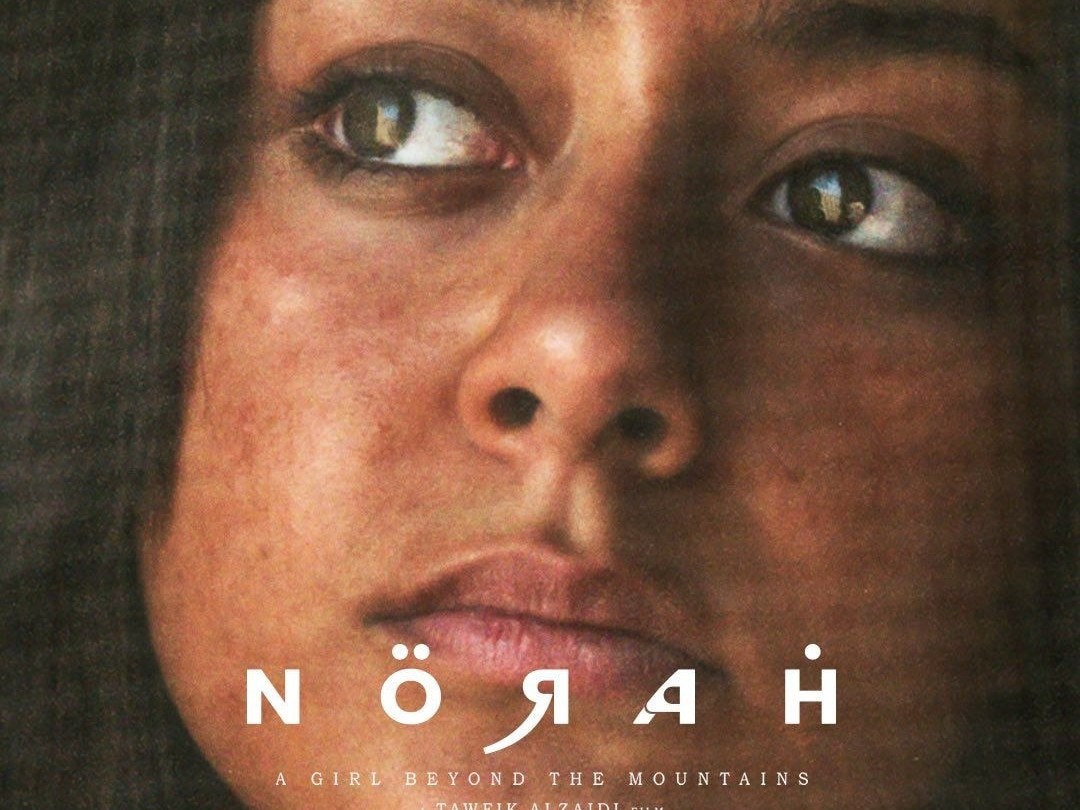

وجاء فيلم "نورة" للمخرج توفيق الزايدي، الحائز على تنويه خاص في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي، ليفتح نافذة على العالم الداخلي لامرأة سعودية، قدم الفيلم بطلة لا تبحث عن تمكين استعراضي، وإنما عن معنى، عن مساحة تنفس، جمال الفيلم في هدوئه، في لغته البصرية التي لا ترفع صوتها لكنها تترك أثراً عميقاً.

أما أحدث التجارب فيلم "هوبال" للمخرج عبد العزيز الشلاحي، فاختار أن يسبر أغوار التطرف والهوية والصراع العقائدي في قلب مجتمع يتغير، العنوان نفسه يستدعي أساطير الجاهلية، لكن السرد معاصر، يطرح أسئلة صادمة عن الولاء، والخوف، والخلاص، في دراما لا تخشى أن تتّسخ وهي تحفر في التربة.

ما يجمع بين هذه الأفلام، على اختلاف أساليبها، هو أنها جميعاً تتحرك على خارطة لم تُرسم بعد بالكامل، ليست هناك مدرسة سينمائية سعودية بعد، ولا تيار واضح، وإنما هناك تجارب فردية تحمل المخاطرة، أحياناً تصيب، وأحياناً تتعثر، لكنها في كل الحالات تؤسس، وتفتح الباب لغيرها.

إنها سينما لا تزال تُفتّش عن نفسها، لكن هذا البحث هو في ذاته علامة حياة.

مشهد متكامل

لا يمكن اعتبار السينما السعودية حكاية رومانسية عن شغف مؤجل، ولا مجرد استثمار في قطاع واعد، وإنما هي مشهد متكامل تداخلت فيه السياسة والثقافة مع الاقتصاد، والفن مع الترفيه، وواقع المجتمع مع طموح صنّاع السينما.

ربما يبدو الأمر من الوهلة الأولى بسيطاً: قاعة مظلمة، شاشة كبيرة، وجمهور يجلس في صمت، لكن في العمق، السينما تقدم تجربة جماعية نادرة في زمان يشجع الفردية والانعزال، إنها واحدة من الفضاءات القليلة التي تتيح لجمهور متباين الخلفيات، الأعمار، والتوجهات، أن يعيش لحظة مشتركة من الضحك أو الحزن أو الذهول، خاصة في مجتمع كان الانقسام سمة غالبة فيه لفترات طويلة، بين الجنسين من ناحية، وبين المحافظ والتقدمي من ناحية ثانية.

ولعل هذه الوظيفة، غير المعلنة، هي من أعمق وظائف السينما في السعودية اليوم، أتحدث هنا عن إعادة صياغة الحسّ الجماعي، ليس بالسياسة، بل بالقصص والحكايات، والصورة والنغمة، والأفكار والحوار، بالسينما كفعل توحيد هادئ إن جاز التعبير.

بناء جمهور حقيقي

الآن، وقد بدأت تتراكم التجارب، تبقى الأسئلة عن شكل السوق الذي تريد صناعة السينما بالمملكة بناءها، هل تريد سينما تُرضي جمهوراً عريضاً وتسير على خطى هوليوود؟ أم تطمح لصوت سينمائي سعودي مستقل، يحمل بصمته في الشكل والمضمون، ويخاطب الداخل بقدر ما يُحاور الخارج؟، ما شكل السوق التي تتيح للمواهب أن تنمو، وللجمهور أن يثق، وللرؤية أن تتسع؟.

هذه الأسئلة لا تزال معلقة، لأن السوق نفسها لم تستقر بعد على طبيعة واضحة، فبينما تميل بعض شركات التوزيع إلى استنساخ النموذج الأميركي (ميزانية ضخمة، مؤثرات بصرية، نجم واحد يسوّق الفيلم)، فإن بعض صنّاع الأفلام السعوديين ينظرون إلى تجارب مثل كوريا الجنوبية وإيران كمصدر إلهام، حيث تطورت السينما لتصبح أداة ثقافية ذات طابع وطني، حتى حين تتجه للعالمية.

التحدي الأهم في هذا المسار هو بناء جمهور حقيقي للسينما السعودية، لا جمهور ترفيهي فحسب، الجمهور الذي يشتري التذكرة من أجل مشاهدة فيلم سعودي، ويختار فيلماً ناطقاً بلهجته لا بدافع المجاملة، وإنما لأن القصة تمسّه، ولأن الشخصيات تشبهه، ولأن الصورة تحمل رائحة المكان الذي يعرفه.

وهذا لن يتحقق إلا عبر بناء سردية وطنية متعددة الأوجه، سردية لا تكتفي بتقديم القصص من زاوية واحدة (البطل الذي ينتصر في النهاية، أو الأسرة المحافظة المثالية) ولكن تفتح نوافذ على الواقع بتعقيداته، وتحتفي بالاختلاف، وتغامر في الطرح.

السعودية ليست قرية صغيرة، وإنما نسيج متنوع من المناطق والثقافات واللهجات والتجارب، وهذا ما يُمكن أن يصنع تفرّدها السينمائي الحقيقي، عبر مكتبة سينمائية تحمل ملامح مجتمع حقيقي: معقّد، متعدد، سريع التحوّل، وهو ما يمنح هذه السينما، رغم حداثتها، نوعاً من الصدق لا يُشترى بالمال، وإنما يُنتزع بالتجربة.

البحث عن التوازن

بكل تأكيد المسار ليس ممهداً بالكامل، ولا يمكن للعدسة أن تلتقط الصورة بلون واحد، فصناعة السينما في العادة، تُشبه مناجم الذهب؛ مغرية ومربكة، تتطلب استثمارات ضخمة، وأعصاباً هادئة، ورؤية بعيدة.

وفي السوق السعودية، ما زالت بعض مكونات الصناعة تبحث عن توازنها؛ الإنتاج المحلي لا يزال ضعيفاً نسبياً مقارنة بحجم الطلب، إذ يتراوح عدد الأفلام السعودية المنتجة سنوياً بين 10 و 15 فيلماً، أغلبها بتمويل محدود، وعرضها غالباً لا يتجاوز الأسابيع الأولى بعد الافتتاح، إلا في حالات قليلة.

أما التوزيع، فهو التحدي الأكبر، فالتحكم في السوق لا يزال في يد شركات عرض كبرى أغلبها غير سعودية، ما يجعل الفيلم المحلي في كثير من الأحيان ضيفاً خجولاً على شاشات بلاده، وحتى مع توافر الدعم الرسمي، فإن لغة السوق لا ترحم: الجمهور لا يُجامل، والفيلم المتوسط أو السيء يغادر قاعات العرض دون تردد.

الأمر الثاني أن أغلب الأرباح في السوق السعودية اليوم تذهب لأفلام أجنبية، وبالذات الأميركية والهندية والمصرية، ما يجعل السعودية سوق استهلاك ضخمة، دون أن تتحول بعد إلى مركز إنتاج مؤثر، فالمعادلة حتى الآن تميل لصالح الاستيراد لا التصدير، والتحدي القادم ليس فقط في بناء قاعات عرض أكثر، وإنما في صناعة محتوى محلي قادر على الوقوف جنباً إلى جنب مع الأفلام العالمية، سواء من حيث التقنية أو الفكرة أو الجاذبية.

يُضاف إلى ذلك أن البنية التحتية لتعليم السينما وتخريج الكوادر الفنية لا تزال في طور التأسيس، مع محاولات جادة لبرامج تدريب من قبل هيئة الأفلام السعودية، لكنها ما زالت تحتاج إلى وقت لتكريس جسور ثابتة بين التعليم والإنتاج، فالصناعة لا تقوم إلا على منظومة أكاديمية، ولا يُبنى المنهج بشكل سليم إلا عبر الجامعات والمعاهد، لا الورش المؤقتة أو البعثات الموسمية.

أتصور في النهاية أن السؤال الأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة هو: كيف تبني المملكة قطاعاً سينمائياً لا يعيش على الدعم المؤقت، بل يتنفس من موارده، ويُطوّر لغته باستمرار؟ كيف تصنع سينما لا تُرضي الجمهور فقط، بل تُفاجئه، تُربكه، وتُحرّضه على التفكير؟

الإجابة، كما كل ما يتعلق بالفن، ليست رقماً أو إحصائية في جدول، بل مشهد يُكتب الآن، في كواليس التجريب، يستعد مخرجه لتصويره، لعرضه على شاشة تُضيء تدريجياً، فيما الجمهور ينتظر أن يبدأ العرض.