عرضت صالات السينما السعودية، في 4 سبتمبر، فيلم "القيد" وهو أول تجربة طويلة للمخرج حسام الحلوة والكاتب الروائي أحمد الحقيل، في أحدث إنتاج لشركة "تلفاز 11" التي كرّست في السنوات الماضية، استراتيجية إنتاجية تراهن على تنوع مشروعاتها بين الكوميديا والفانتازيا والدراما، وأخيراً الأعمال الملحمية.

واستثمرت "تلفاز 11" هذه المرة في مواقع تصوير صعبة، واستعانت بفريق تقني عالمي، كما اعتمدت على تقنيات تصوير ومؤثرات عززت المشروع الملحمي.

يأخذ الفيلم من بدايات القرن العشرين مسرحًا له، في شمال الجزيرة العربية قبل سنوات قليلة من إعلان توحيد المملكة رسمياً، وهي حقبة مشبعة بالاضطراب، وانعدام السلطة المركزية، وسيادة الأعراف القبلية، بما تحمله من حروب متواصلة وسعي لا ينقطع لتثبيت الهيبة والكرامة.

ثيمة الثأر

ارتبطت فكرة الثأر في التاريخ الأدبي والفني بمفهوم العدالة الغائبة، ففي الملاحم الإغريقية مثل الإلياذة، يتجلى الثأر في مواجهة بين الأبطال كونه ضرورة لاستعادة التوازن الكوني.

وفي السينما، شكّل الثأر مادة خصبة للصراع الأزلي، قدّمته السينما المصرية من خلال البيئة الصعيدية، كما استثمرت السينما اليابانية بدورها الثأر في قصص الساموراي، أما في الدراما فأغلب المسلسلات البدوية تبدأ نواتها بالثأر ونزاع النفس بين حالتي الحب والحرب القبلية، وحتى الملحمة التاريخية بين داحس والغبراء التي قدّمها المخرج الراحل حاتم علي في مسلسل "الزير سالم، ظلّ الثأر عنصرًا مركزيًا لفهم البنية القبلية، ولرسم جدلية العلاقة بين الفرد والجماعة.

ينغمس "القيد" في هذا السياق الذي يشبه أفلام الغرب الأميركي، ليعيد الثأر إلى قلب التجربة في عمل سينمائي محلي وزمن محدد ارتسمت فيه معالم الخوف من الفناء، وقلق فقدان الهيبة، ورغبة في ضمان الامتداد، وتتحرك شخصيات الفيلم وفق هذه الدوافع الغريزية، إذ يقودها الدم المراق إلى مواجهة دائرية لا مخرج منها سوى الموت.

الحناشل: بين السياق التاريخي وترف الصورة

ارتبط "الحناشل" أو قطاع الطرق بمرحلة من أكثر فترات الجزيرة العربية اضطرابًا، ففي أواخر القرن الـ 19 وبدايات القرن الـ 20، كانت القبائل تعيش في ظل غياب سلطة مركزية واضحة، كما كانت القوافل التجارية والمسيرات عرضة لهجمات متكررة.

احتفظت الذاكرة الشعبية بصورة قطاع الطرق، إذ قيل في الأمثال والأهازيج إن مرور الرحالة لعنة لا ينجو منها أحد، وتوارثت هذه الروايات الشفوية قصصًا عن رجال فقدوا حياتهم في كمائن مفاجئة، وعن نساء انتظرن عودة أزواج لم يعودوا قط، وعن شعراء سجّلوا في قصائدهم وقع الخوف من هؤلاء الذين يحكمون الصحراء بالعنف.

وظّف فيلم "القيد" هذه المحاكاة مع فريق فني عالمي في صورة بصرية بالغة الترف والحرفية، واعتمدت الكاميرا على الكادرات الواسعة التي تصغّر الشخصيات أمام صحراء نيوم في طقسها القاسي، وأبرزت جماليات السينوغرافيا في التصوير الليلي الذي استند إلى وهج النار، ما منح المشاهد لمسة ملحمية تذكّر حقًا بالوسترن الكلاسيكي.

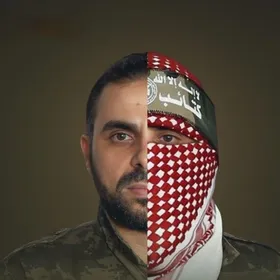

وتمثل العنصر الأكثر إبهارًا في المكياج المتقن بقيادة الفريق الإسباني، الذي عزّز واقعية المرحلة من خلال الوجوه المتربة، واللحى المهملة، والندوب الموزعة بعناية لتشير إلى أثر حياة طويلة من العنف، والملابس التي بدت وفية للزمن القديم من العباءات المرقعة، والخناجر والسيوف، ما جعل الشخصيات تبدو وكأنها خارجة من صفحات كتاب تاريخ.

وشكّلت المؤثرات الصوتية والبصرية ملامح عالمية في جميع التفاصيل، من وقع حوافر الخيل، مروراً بصفير الريح، وصولاً إلى نعيق الغربان فوق الجثث؛ وجميعها أصوات وبصريات جعلت المشاهد يعيش الرعب والنفور، أما الإنتاج الضخم، فقد تجلّى في مشهد المعركة الصحراوية، حيث اندفعت الخيول وتصاعد الغبار في كادر محكم التنسيق، يكشف حجم الجهد الذي استثمرته "تلفاز 11" في إظهار العمل بمظهر ملحمي.

رماح.. لماذا؟

في غمرة هذه الفخامة التأسيسية لمحاكاة الحقبة المعتمدة على وقائع تاريخية، يقدم الفيل شخصية البطل "رماح" الذي يؤدي دوره الممثل يعقوب الفرحان.. رماح هو زعيم العصابة ووجه الشر المطلق، منذ البداية وهو يطلق وحشيته كاملة مع إصرار على النهب والقتل بأقسى الطرق كمنهج حياة.

وفي مشهد استذكاري، يقف رماح عاريًا وسط صحراء ثلجية قاسية، محاصرًا بالثلوج والبرد القارس، كأن الفيلم يلمّح إلى جرح قديم، إلى رجولة مقهورة أو ماضٍ مهشم صنع وحشية الحاضر، لكن المشهد يمرّ دون شرح أو امتداد؛ بالتالي لم يتحول إلى مفتاح لفهم الشخصية، بقدر تكوين صورة عابرة لا يُبنى عليها.. هذا الغياب يجعل رماح أقرب إلى رمز ثابت للشرّ منه إلى شخصية مأهولة بالطبقات النفسية.

في البناء السينمائي، حين يُقدَّم الشر مجردًا من الدافع يصبح خطرًا مزدوجًا؛ فمن جهة يُكثّف الرعب ويضع المشاهد أمام قسوة لا حدود لها، ومن جهة أخرى يُفقر التجربة الدرامية لأنها لا تسمح بتتبع منطق التحول ولا استيعاب المسار الداخلي.. يقف رماح في هذه المنطقة: شخصية تثير الخوف، لكنها لا تمنح المتلقي سببًا للتأمل في أسباب تحوّله إلى ما هو عليه.

هذا الفراغ في الدوافع انعكس على هيكل الفيلم كله، منذ أن غُيّب المحرك الداخلي للبطل الشرير، توقف المسار السردي عند حدود الفعل الدموي، دون أن يُفتح أفق للسؤال عن الماضي أو المصير أو نقطة تحول، ولهذا بدا العمل متجمّدًا في مكانه: مشاهد متتابعة من الوحشية.

الشخصيات الثانوية: حضور مكثف بلا جذور

خلف "رماح" القائد، تظهر شخصيات أفراد عصابته الثانوية الحنشلية، لكن رغم قصر حضورها، إلا أنها تُقدَّم بجمل مقتضبة تحمل هويتها الشخصية.

فعلى سبيل المثال، إلى جوار رماح، يقدم حسام الحارثي شخصية "تركي" الرجل الثاني في الحناشل، في محاولة لإعادة التوازن وسط الفوضى، فكان الصوت العقلاني داخل المشهد الدموي، بينما يكرر "صامل"، الذي يؤدي دوره عاصم عواد "بطل أغنية الغراب"، رغبته في الابتعاد عن العصابة، مشيرًا إلى أن له مصالح في ديرة أخرى، كذلك الوجه الجديد عبد الرحمن الصالح الذي أدى دور "صويلح"، والذي يتجسد إخلاصه لرماح ويختزل كل وجوده كفتى مراهق في صورة قدوته، وحتى "حباب"، الذي يؤدي دوره فهد المطيري، العدواني المتحفّز، تُعرف شخصيته من خلال نبرة صوته أو انفعاله المباشر، أما سعد الشطي، في شخصية "سعود" صاحب الثأر، فبتوصية من عائلته التي تحمل قاعدة اجتماعية قديمة (من لا يقتصّ للدم لا يُعد جديرًا بالانتماء، ولا يجرؤ على العودة إلى أهله)، جسّد سعود الرجل الذي يعرف أن دم رماح هو طريقه الوحيد للعودة إلى قبيلته في كلمات ومشاهد شحيحة.

في المقابل، تظهر الصورة المناهضة لعصابة رماح من خلال شخصية "سطام" ولد الشيخ بصوت أخلاقي مباشر، ففي أحد المشاهد الليلية يؤكد على قيمه من خلال عبارات من عينة "أحب الجود، الكرم، الأخلاق… إلى آخره". جملة وضعت الشخصية في وظيفة خطابية لا في مسار درامي متنامٍ.

وكأن السيناريو أراد أن يرسم ملامح واضحة لكل شخصية من خلال اقتصاد الكلام، إلا أن هذا الاقتصاد، على ما فيه من حدة وفاعلية، يترك فراغًا آخر وهو غياب التأسيس! النتيجة أن الشخصيات تبقى حاضرة في اللحظة ولا تمتد خلفها أو أمامها، فتظهر كأيقونات مرسومة بعناية، لا كحيوات مكتملة التفاصيل.

قلّل هذا النقص بالنتيجة من عمق التجربة الدرامية، فأضعف متعة المشاهدة رغم كل المؤثرات البصرية الأخاذة، فحضور الشخصية الثانوية في عمل ملحمي يقتضي توقع رؤية امتدادها في الحكاية الكبرى، تاريخها، ودوافعها، والصراعات التي مرت بها قبل أن نلتقيها على الشاشة، لكن الفيلم اكتفى بملامح خارجية وترك الداخل غامضًا، منغلقًا على احتمالات أبعد.

وهذا ما يجعل الشخصيات الثانوية في الفيلم أقرب إلى ملامح أسطورية منها إلى كائنات درامية تعيش وتموت في كامل تعقيدها.

رمزية براء عالم

من التفاصيل اللافتة في "القيد" ظهور الممثل المعروف براء عالم في مشهد واحد.. حضور قصير في شخصية لا تملك خطًا سرديًا ممتدًا، لكنها تمثل رمزًا للرجل الذي يرفض الخضوع لسطوة رماح، هذا الرفض، رغم قصر زمنه على الشاشة، يفترض أن يكتسب قيمة مضاعفة لسببين، الأول أن الممثل نفسه يمتلك رصيدًا جماهيريًا يجعل ظهوره محمّلًا بالدلالة، والثاني أن الفيلم أراد من خلاله أن يقدم صورة للإنسان الذي يواجه العنف بالموقف وشرف الكلمة لا بالسلاح، وهذه ثيمة مشهدية متكررة في ذاكرة السينما المبنية على سطوة الشر والبطش السلطوي.

هنا لم تأخذ هذه الحالة المشهدية أبعادًا درامية متوقعة، بل وجودها في المشاهد الأولى من الفيلم يتجاوز حدود الشخصية إلى الفكرة الرمزية، وهي أن العنف يظهر في مواقف فردية تعلن رفضها، وبهذا يضيف الفيلم عبر براء عالم لحظة من التوتر الدلالي: المشاهد يعرف أن المشهد لن يغيّر مسار الأحداث الكبرى، لكنه يدرك أيضًا أن التاريخ البشري مليء بهذه المواقف الصغيرة التي تظل عالقة في الذاكرة أكثر من مشاهد السيوف والرؤوس المقطوعة، وهذا توظيف شائع سينمائيًا، لكن ماذا بعد ذلك؟

أزمة النص والسؤال المستمر

أصبح السؤال الأكثر إلحاحًا الآن هو لماذا لا تتحرك الأحداث في الفيلم السعودي كما يجب؟

حتى وإن كانت نوايا الكاتب والروائي أحمد الحقيل، كما وثق في صفحته الشخصية على "إنستجرام"، تميل إلى دخول منطقة جديدة دون لهاث المونتاج السريع، وهذه الرغبة التأملية مشروعة جدًا في السينما، لكنها في المقابل تجسّدت تحت طيات مادة ثقيلة مبنية على الثأر، وإحدى وسائل الثأر هي المطاردة؛ فلا مطاردة دون تشويق، ولا يتحقق التشويق دون تطوير الشخصيات، ولا يتحقق التطوير والسيناريو مستمر في الترهل.

ومع تكرار مشاهد الحرفية العالية للقتل والنهب وقطع الرؤوس دون تصعيد أو كشف جديد، بدأ الفيلم واقفًا عند حدود استعراض الوحشية دون أن يفتح أفقًا سرديًا آخر.

"القيد" من حيث أراد أو لم يُرد، يذكّر بأن الإنسان حين يُترك دون قانون، أو دون سلطة تنظم الحياة، يعود إلى غرائزه الأولى، عندها لا يبقى أمامه سوى أن يردّ العنف بعنف، وأن يجعل من الدم لغة للعدالة.

بهذا المعنى، يصبح الفيلم، رغم ضعف نصه وقيد أبطاله في دائرة الدم المغلقة، مناسبة للتأمل في سؤال أبعد من فكرته وسياقه، وبمعزل عن أزمة السيناريو: هل الثأر مجرد مرحلة عابرة في تاريخ البشر، أم أنه جرح دائم يعيد نفسه في صور مختلفة، من القبيلة القديمة إلى الحروب الحديثة؟