في عام 2020، عرض الفيلم الروائي السعودي "حد الطار" إخراج المخرج عبد العزيز الشلاحي، في افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية – التي كان يرأسها كاتب هذه السطور- بالدورة ال42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة (صلاح أبو سيف)، وجائزة أفضل ممثل لفيصل الدوخي، ثم في الدورة التالية، افتتحت نفس المسابقة بالفيلم السعودي "بلوغ"، والذي كان إنجازاً حققته خمس مخرجات سعوديات شابات، محققا توطئة وإعلان هام جداً في سبيل تعريف جمهور المهرجان – عربياً ودولياً- بجانب من الحراك السينمائي الحاصل في المملكة، بعد أن تفجرت شرارة التحولات السياسية والاجتماعية قبل عشر سنوات تقريباً، والتي كان أبرزها فيما يخص السينما القرار التاريخي بترخيص وافتتاح دور العرض السينمائية عام 2017.

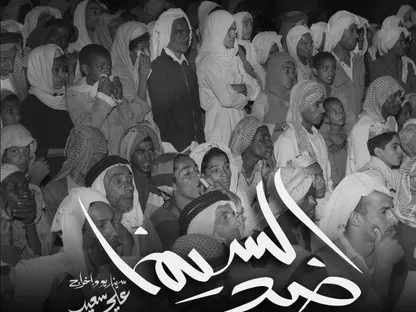

هذا العام، وضمن فعاليات الدورة ال 46 للمهرجان، تعود المملكة بالفيلم الوثائقي المهم والممتع "ضد السينما" للكاتب والمخرج السعودي علي سعيد، والذي استطاع بجانب حصوله على جائزة لجنة التحكيم الخاصة – مرة أخرى للسعودية بعد مواطنه الشلاحي- أن يحصد قدر كبير من اهتمام جمهور مسابقة آفاق، بالإضافة إلى حالة الجدل والنقاش التي انطلقت عقب عرضه الأول فيما يخص حجم المعلومات والتفاصيل والشهادات التي احتوى عليها.

وتم تدشينه كوثيقة قوية ومؤثرة ولا غنى عنها فيما يتعلق بتاريخ السينما في المملكة، حين كانت تخوض حرباً لا يدري عنها أحد سوى من عاشوها، واكتووا بصهد منعها.

ضد من؟

يبدأ ضد السينما قبل أكثر من قرن كامل، في لحظة مربكة وقاسية، حين يطرد المصور الفرنسي جون بروش من الجزيرة العربية بعد أن أحضر معه آلات التصوير والعرض سينمائي إلى جدة عام 1918 وقت الحرب العالمية الأولى، يحكي المخرج علي سعيد الواقعة قبل التيترات بصوته، مقدماً لنا نفسه كراوي ومعلق، وشاهد على جانب كبير من الأحداث التي يحكي عنها الفيلم.

ويبدو اختياره لنفسه كسارد هو لمحة ذاتية مهمة بالنسبة للوثيقة، التي قرر أن يحشد لها الأرشيف والمقابلات والمواد المصورة، منقباً في التاريخ العام والخاص، القديم والحديث، معلناً أن الحكاية لا تخصه وحده! بل تخص جيله بالأساس، الجيل الذي تعرف على السينما عبر شرائط الفيديو في الثمانينات عقب كارثة جهيمان عام 1979 – اقتحام الحرم المكي على يد مجموعة من المتشددين- ليصبح صوت علي هو صوت جيل كامل، يطلق شهاداته بكل صراحة وإخلاص وألم.

يلعبها المخرج درامياً بشكل ذكي، يخلق من صوته بطلاً روائياً ليتوحد معه المشاهد، وبالتالي يصبح لديه شخصية تعكس المعاناة، الإحباط، الوجع، قسوة الكبت! ولا يصبح المنع والحرمان والإيقاف والحجب والتضييق والاعتراض والتهديد والنهي ضد السينما فقط كفن! أو وسيلة تثقيف أو حتى ترفيه! ولكن ضد الفطرة الإنسانية التي جبلت على حب الإبداع والاستمتاع بالتعبير عن دواخلها وتقاطعاتها مع أفكار الآخرين، عبر كل وسيلة وصل إليها خيال البشر، وامتدت لها يده.

ضد الزمن!

يختار المخرج شكل زمني حر يمكنه من صناعة مستويات من التلقي، ويطلق العنان للسرد دون تقيد بتراكمية خطية أو تصاعد ملزم، صحيح أنه يحقق ذلك بشكل كبير حين يقرر أن يبدأ مع جيله بالحكي واللقاءات والأرشيف مشكلاً ذاكرة جمعية براقة ومتخمة لا فقط بالتفاصيل والصور والإشارات والجمل والمواد العديدة، ولكن بالمشاعر والدموع والآهات والأسى المستعاد، كل هذا في هارمونية وانسجام ملفت، كما في تتابع مشاهد الحديث عن ألفة الجيل المدون الراحل هاني السلطان، مؤسس موقع "سينماك"، كواحدة من أهم محطات العلاقة مع السينما بالنسبة لجيل علي.

يبدو الفيلم مونتاجياً كأن كل من جلس أمام الكاميرا ليبوح ويحكي ويشهد يعرف ما قاله الآخرون، أو بمعنى أدق كأن كلهم جلسوا سوياً في لمة كبيرة، يحكون أمام بعضهم، ويكملون حكايات بعض! استطاع المخرج أن يحقق كل هذا سردياً وتراكمياً عبر إيقاع ناضج ودقيق جداً، إلا أن الملفت أكثر هو مهارته في الحفاظ على التصاعد الزمني، في مقابل التوقف عند لحظات معينة والعودة إلى الماضي، الذي لم يعشه هو وجيله، واختياره الواعي للحظات التوقف في كل مرة، حتى لا يقطع صلة المتفرج الزمنية والشعورية بشخصيات وأحداث تتصاعد في الخط الذي حدده لنفسه، وللمشاهد من البداية، أي من الثمانينات، وحتى 2018.

يمكن أن نضرب مثلاً بهذا الوعي الزمني، حين يختار علي عند وصوله للحديث عن عام 2006 وظهور فيلم المخرج الرائد عبد الله المحيسن ظلال الصمت – المصور في سوريا آنذاك- أن يعود إلى المحيسن نفسه للاستماع إلى حكايته مع السينما عبر مادة أرشيفية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأولى عام 77، حين عرض المحسين فيلمه الهام "اغتيال مدينة" عن الحرب الأهلية اللبنانية، هنا يصبح من المهم والمتقبل بالنسبة للمتفرج أن يتعرف على هذا الرائد وعن أهمية اللحظة التي أنجز فيها فيلما بالنسبة للأجيال التي أتت بعده – في 2006- كاشفاً عن ملمح تاريخي هام عن علاقة السعوديين بالسينما قبل جهيمان 79.

ثم يعود سعيد مرة أخرى إلى نفس النقطة التي توقف عندها صعوداً إلى عام 2009، حين تم إلغاء الدورة الأولى من مهرجان جدة السينمائي الذي أسسه المخرج والمنتج ممدوح سالم بشراكة ودعم من شركة روتانا السعودية، وكيف نزل الخبر كالصاعقة على الجميع – منظمين وداعمين ومشاركين محللين وإقليميين- فيستغل علي لحظة الإحباط والنهي عن الأحلام مطلقاً سؤال لنفسه وللجمهور! هل هي اللحظة منقطعة الصلة عما سبقها قبل عقود! أم إننا لكي نفهم ما المنع في 2009 يجب أن نعود إلى ما قبل 79.

وينتقل بنا زمنياً إلى ذاكرة المنتج والموزع المخضرم صالح الفوزان، والممثل العجوز سعد خبر، حيث يحكي الأول عن لحظة دخول نفق الصحوة، ووقعها على هذا الجيل المحتشد بالطموح والشغف، وتلقيه لطمة النهي عن المنكر السينمائي والفني؛ مما أدى بالفوزان إلى ترك السعودية عام 85 بشكل نهائي وإلى انتظار سعيد الخبر 40 عاماً من أجل عرض فيلمه "موعد مع المجهول"، الذي أخرجه له نيازي مصطفى عام 80.

هذه الانتقاله الزمنية الدقيقة والواعية جداً تدمج أو تمزج بين جيل علي سعيد وعبد الله العياف وهيفاء المنصور ومحمد الظاهري وطارق خاجي وبين جيل المحيسن وفوزان وسعيد، مشتغلة ضد الزمن أو ضد الفارق الزمني الذي يفصلهم على مستوى السنوات، لأن الإحباط والكسرة والصدمة والهزة المزلزلة لبيت الشغف واحدة وعميقة.

ضد سادول!

لا يكتفي على فقط بسردية المعاناة أو حكاية الأحلام السينمائية المنهي عنها من قبل القوى التي ربما كان عليها أن تمنح تلك الأحلام شاشات التحقق، لكنه أيضاً يستغل الفيلم/الوثيقة للرد على كتابات بعض المؤرخين الذي نظروا إلى علاقة السعودية بالسينما بشكل سطحي، أو دون بحث ودراية علمية ناضجة.

يتوقف علي مرة أخرى عن تقدمه في الزمن، قبل أن يصل إلى لحظة سينمائية هامة بعد إحباطات 2009، وهي تصوير وصناعة فيلم "وجدة" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور كأول فيلم روائي طويل يصور في الرياض!

يستدعي مقولة المنظر السينمائي الفرنسي جورج سادول، الذي يقول أن البلد الوحيد الذي لم يعرف السينما حتى عام 1965 هو السعودية.

تستفز الجملة علي ويقرر أن يفككها لا من وجهة نظر دفاعية، بل بدأب الباحث وصبر الصحفي الذي يملك النظرة الخاصة بالشك والتفنيد.

يعود علي إلى أكثر من أرشيف شخصي وعام، ليقدم لنا فصل مهم جداً من الفيلم يرد بشدة وصلابة على ما حدث في 79 و 2009 وما بينهما!

حيث يعثر على الأفلام التسجيلية التي صورت خلال أعوام 38 و 56 وما بينهما، الأول مثلاً هو تصوير رحلة الحج المصرية إلى الأراضي المقدسة، والذي يظهر فيه الملك عبد العزيز المؤسس نفسه صوت وصورة في خطبة شهيرة يتوجه بها للعالم الإسلامي عبر كاميرا ستديو مصر، الذي كان يصور بعثة الحج، ومن ثم يصبح لدى علي أسئلة عن علاقة الملك المؤسس بالسينما؛ مما يفتح الباب أمام إجابات تاريخية موثقة من الملك كان يحب السينما بالفعل على حد شهادة أصغر أبنائه، بل ويعثر على وثائق تثبت وجود أمر ملكي باستيراد أفلام من مصر للعرض في المملكة في بداية الخمسينيات، أي في أواخر عهد التأسيس!

ولا يتوقف المخرج هنا، بل يكمل بحقه ليعثر على أرشيف محطة مهمة من علاقة المملكة بالسينما، وتحديداً ما أنتجته شركة "أرامكو" النفطية بعد أن ترسخت في المنطقة الشرقية عقب اكتشاف البترول في نهاية الثلاثينات، ويعرض لنا أجزاء من أفلام مثل "المياه" و"الذباب" وهي أفلام تسجيلية ملونة صورت في الخمسينيات من قبل "أرامكو" نفسها، وخلال الستينيات كانت تعرض مع أفلام أخرى حول الوقاية من الناموس مثلا على طلبة المدارس الصغار من أجل التوعية والتحذير.

فهل حقا لم تعرف السعودية السينما قبل عام 65 كما قال سادول؟

ضد اليأس

يعود علي من جولاته في الماضي إلى لحظات التوتر الأخيرة حيث أشد أوقات الليل ظلمة قبل انبلاج الفجر، فيلخص لنا محاولات السينمائيين والمثقفين السعوديين خلال أعوام 2010-2015 مقاومة دبيب اليأس من إصلاح العلاقة بين الدولة والسينما! أو بين نظام النهي عن المنكر وبين الإبداع والحلم والشغف.

هذه المحاولات التي شملت محاولة إقامة مهرجانات سينمائية تحت مسميات لا يذكر فيها اسم السينما، مثل ملتقى المخرجين الخليجيين الذي أسسه المخرج محمد السلمان، ومنع من استكماله ومثل تحديات إقامة عروض سينمائية في النوادي الأدبية أو إقامة مهرجان الأفلام السعودية أو التحايل لصناعة برنامج عن السينما في القناة الثقافية بإضافة كلمة شبابية لاسم البرنامج – سينما شبابية لمحمد الحمادي- من أجل تمريره! أو إقامة مهرجان سينمائي على شاشة قناة روتانا التليفزيونية، وتحكيم الأفلام من قبل السينمائيين كبديل عن الشكل الطبيعي والحي للتظاهرات السينمائية، وأخيراً اللجوء إلى الإنترنت واليوتيوب كمنصة عرض ونافذة تحرير للأحلام والأفكار والرؤى، التي ظلت السياقات السياسية والمجتمعية ترفض التعبير أو البوح بها فيلميا بحجة منافاة الشرع والدين والأخلاق.

في هذه الفترة يكثف على سعيد الحديث عن المواجهات التي أصبحت علنية وحتمية بين من وكلوا أنفسهم محتسبين، سواء لديهم النفوذ القانوني أو لا، وحتى بين رجالات هيئة الأمر بالمعروف وبين صناع السينما والمثقفين، الذين ثبتوا أقدامهم في الأرض من أجل ألا يتراجعوا خطوة واحدة إلى الوراء، موقنين أن الضوء قريب وعلى مرمى حجر من أحلامهم.

التجارب الأولى

أخيرا تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات التي ترتبط عادة بالتجارب الأولى لدى المخرجين فيما يخص التعبير أو التوظيف، حيث يستخدم على مثلاً أسلوب إعادة البناء الدرامي Reconstruction، في شكل مشاهد تمثيلية تصوره هو أخيه حسن وهم صغار في بيتهما، يشاهدان شرائط الفيديو، أو في لقاء عبد الله المحيسن مع أبيه وقت أن صارحه برغبته في أن يكون سينمائياً، وهكذا!

هذه المشاهد المعاد تمثيلها، غالباً من أجل التغطية البصرية أو غياب الأرشيف، هي حمل زائد على الخيال والإيقاع، وتسبب بعض الارتباك، وتفصل ذهن المتلقي عن الاندماج مع الحالة التسجيلية التي يصنعها الفيلم، خصوصاً أنها لا تمثل لحظات لا يمكن التخلي عن تقديمها بصرياً، بل يمكن أن يحل الحكي محلها بشكل سلس وهادئ، بل ومؤثر كما حدث بالضبط حين روى المحيسن رد فعل أباه عندما شاهد فيلمه أول مرة، وصراح له أنه أدرك الآن كما كان يعنيه بأنه يريد أن يكون (محامي مجتمع) فوجه المحيسن، ونظرته في هذه اللحظة أهم من أي إعادة تمثيل لمشهد لقاءه الأول مع أبيه.

أما النقطة الأخرى والأهم، فهي غياب التعريف المباشر واللحظي بالمشاركين في الفيلم من مخرجين وصناع وفنانين، والاكتفاء بالإشارة إليهم أحياناً عبر كتابة أسماء بعضهم على مشاهد أفلامهم، أو حديث الآخرين عنهم! ثم تجميع كامل الأسماء والوجوه في نهاية الفيلم كنوع من التكريم.

هذه الفكرة لم تكن موفقة على الإطلاق فيما يتعلق بقوة السرد في الفيلم! فالمتفرج يحتاج إلى تعارف وقتي ومباشر وصريح مع المتحدث، يحتاج إلى أن يعرف اسمه ليرتبط به شخصياً وبمهنته أو علاقته بالسينما، ليرتبط به فكرياً فيما يتعلق بقضية الفيلم، وهو جزء من البناء المعرفي المطلوب في سيكولوجية التلقي لدى المشاهد، خصوصاً في الأعمال التوثيقية ذات الصبغة البرامجية! يجب أن نعرف من الذي يتحدث وما هي علاقته بالموضوع في نفس اللحظة التي يظهر فيها على الشاشة، لكي يتحقق أكبر قدر من التأثير والاندماج والتوحد، والمتفرج لن ينتظر التيترات الأخيرة كي يبحث في الوجوه العديدة الظاهرة على الشاشة لكي يعرف اسم شخصية رافقها في الفيلم وعلاقتها بالسينما وقضايا المنع والتحريم.

لكن رغم هذا، يمكن القول أن فيلم "ضد السينما" تجربة ملفتة وحميمية وصادقة وجذابة، وذات سطوة إيقاعية على انتباه المتفرج، وتراكم معرفي هام جداً بالنسبة للباحثين ودراسي الفنون والتاريخ، تجربة يغلفها حس ذاتي شاعري، مخلوط بشجن استعادة التوازن عقب الأوقات الصعبة، والصبر على مكاره الشغف.

*ناقد فني