قبل نحو 18 سنة اختارت الفنانة الراحلة نادية لطفي (1937- 2020)، الكاتب الصحافي أيمن الحكيم لكتابة سيرة حياتها، وعلى امتداد هذه السنوات الطويلة تواصلت بينهما الحوارات وتراكمت وتحولت العلاقة إلى صداقة إنسانية، فكانت تعتبره واحداً من أفراد أسرتها، وهو الصحافي الوحيد الذي سمحت له بمرافقتها في غرفة العناية المركزة عندما دخلتها في أزمتها الصحية الأولى قبل 5 سنوات.

وبحكم تلك العلاقة تجمعت لدى "الحكيم" عشرات الساعات من التسجيلات التي تحدثت فيها الفنانة الراحلة عن تاريخها الفني والسياسي والإنساني، وهو ما يعد وثيقة في غاية الأهمية وشهادة على عصر كان زاخراً بالأحداث والنجوم.

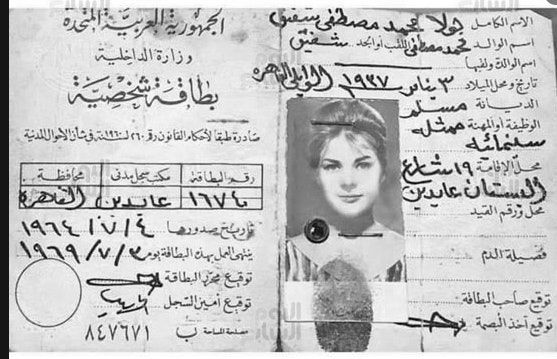

ومن هنا تأتي أهمية تلك المذكرات التي تنشرها "الشرق" حصرياً في حلقات متتالية، مدعمة بتسجيلات صوتية وصور من أرشيف الفنانة الخاص، بعضها يُنشر للمرة الأولى. ويكتب "الحكيم" تفاصيل رحلة نادية لطفي كما روتها على لسانها. وفيما يلي نص الحلقة الأولى التي تروي فيها الفنانة الراحلة قصة البدايات وسبب تسميتها "بولا" في شهادة الميلاد الرسمية.

"ولادة متعثرة"

أجمل ما في أفلام السينما أن لها مؤلفاً يتولى كتابة السيناريو، يعرف من أين يبدأ قصته ويضعك في قلب تفاصيلها وأحداثها وشخصياتها وصراعاتها.. يعرف كيف يصنع الحبكة ويسيطر عليك حتى المشهد الأخير.. وأتفرغ أنا كممثلة لدوري وللشخصية التي ألعبها وأتفنن في إتقانها.

هذه ميزة لم أدرك قيمتها إلا في هذه اللحظة المطلوب مني فيها أن أكون مؤلفة، وأن أجلس لأكتب.. والأصعب أن أكتب قصة حياتي.. وإذا غامرت ووافقت فإن الصعوبة تصل إلى منتهاها عندما أفكر من أين أبدأ ومن أي باب أدخل إلى سيرة حياتي، فالأبواب المطلة عليها والمؤدية إليها عديدة ومختلفة ومتداخلة، والذكريات تهجم علي بأحداثها وشخوصها، بحلوها ومرها، بأفراحها وأوجاعها، بورودها وأشواكها..

ذكريات تختلط فيها السياسة بالفن.. رائحة البارود برائحة "البلاتوه".. نجوم السينما بالمقاتلين على الجبهة.. المشاهير بشخصيات قد تبدو مجهولة، ولكنها تركت في نفسي أثراً أعمق وأكبر وأخطر.

أحداث وأماكن وشخصيات

حيرة حقيقية تلاحقني، وأسئلة صعبة تطاردني: هل أبدأ من المستشفى الإيطالي الذي شهدت جدرانه صرخاتي الأولى في الحياة، أم مستشفى قصر العيني الذي شهد أجمل أيام حياتي وأروعها أثناء حرب أكتوبر المجيدة؟

هل أبدأ من الراهبة المدهشة التي قطعت حبلي السري فور خروجي من رحم أمي، أم من رهبان دير سانت كاترين، حيث كنت أول فنانة تدخل إليهم في الدير، تقطع عليهم صلواتهم وتراتيلهم ودموعهم بعد رجوع سيناء، وتنقل بالكاميرا تفاصيل هذا المكان المهيب بتاريخه وروعته، وتوثق تلك اللحظة في فيلم تسجيلي ما زال هو الأصدق والأعمق بين كل ما قُدم عن سانت كاترين: المكان والزمان والتاريخ؟

هل أبدؤها من أبي - محمد مصطفى شفيق - هذا الرجل الأسطوري الذي أورثني مبادءه وأطعمني أفكاره.. أم من عند "أبي فوق الشجرة"، فيلمي الشهير مع عبد الحليم حافظ والذي حقق أرقاماً ونجاحاً قياسياً في تاريخ السينما المصرية؟

تتضاعف الحيرة وتزداد عندما يتدفق إلى رأسي طوفان من الأحداث والأماكن والشخصيات والمشاهد بلا ترتيب ولا رابط: كامل الشناوي، حسن الإمام، الإسكندرية، عنايات الزيات، شادي عبد السلام، جاردن سيتي، حسين كمال، المومياء، العندليب، أضواء المدينة، رشدي أباظة، حرب الاستنزاف، محمود مرسي، بيروت، ياسر عرفات، إحسان عبد القدوس، عنبر الحروق، مهرجان موسكو، السمان والخريف، أحمد مظهر، سعاد حسني، يوسف إدريس، كلابي العزيزة.. وغرفة العناية المركزة.

وما زال السؤال يُلح ويضغط ويزيدني حيرة: من أي الأبواب أدخل.. وبأي الشخصيات أبدأ.. وأي الأزمات أولى بالتقديم: أزمة السينما أم أزمة الأمة؟

ليس في حياتي ما أخجل منه

أياً كانت البداية فإن الحقائق الساطعة التي أوردها بكل راحة ضمير:

أولاً: أنه ليس في حياتي ما أخفيه أو أخجل منه.. عشتها بشرف، وأتحدث عنها بكل صراحة، ومسؤولة عن كل ما فعلته ولو عشت من جديد فسأفعل ما فعلت نفسه.

ثانياً: إنني كنت محظوظة بتلك الحياة وهذه التجربة، فعندما أنظر إلى شريط حياتي يتبين لي أنني عشت زماناً عظيماً بناسه وأحداثه ولحظات وهجه وحتى انكساره، ولذلك فإنني عندما أحكي عنه فإنني لا أقدم سيرة ذاتية بقدر ما أقدم شهادة على عصر كان صاخباً ومتخماً بالأحداث والمواقف والتحولات والصراعات، وغني بالرجال والأفكار والإنجازات، شاء حظي أن أكون فيه، متفاعلة معه طويلاً ومشاركة في صنع بعض أحداثه أحياناً وشاهدة عليه دائماً..

سأترك لذكرياتي العنان.. وسأبدأ الرحلة من أولها.. وسأفتح الورقة الأولى من "سيناريو حياتي":

المشهد الأول (ليل/داخلي)

المستشفى الإيطالي بالقاهرة (3 يناير 1937)

ليلة شتوية قاسية البرد.. رياح تعوي.. رذاذ مطر خفيف يتساقط ويُزيل في طريقه ما تبقى من آثار زينات ليلة رأس السنة التي حلت قبل ثلاث ليالٍ، وما تزال بقاياها في الشوارع والبيوت وعلى الوجوه وداخل النفوس والرؤوس.

في المستشفى الإيطالي بقلب القاهرة كان هناك صوت يعلو على صوت الرياح وتساقط المطر، صرخات هادرة تهز جنبات المستشفى الهادئ وتخلع قلوب سامعيها.. سيدة شابة جميلة الملامح، دقيقة الجسم، وشاحبة الوجه ترقد في غرفة العمليات لتضع مولودها الأول.

تمر الساعات وتتعثر الولادة والآلام لا تُحتمل، فتخرج صرخات المرأة الشابة تشُق الليل، ولما أعيتها الصرخات وغلبها الألم غابت عن الوعي مستسلمة لقدرها، وكان الطبيب جوارها يُهدئ من روعها ويشد أزرها، مداعباً أحياناً، ومتوتراً حيناً، فاشلاً في مداراة قلقه كلما مر الوقت، ولم ينزل الجنين المتشبث بالرحم وكأنه لا يريد أن يأتي لهذه الحياة.

خارج حجرة الولادة كان الزوج الشاب يقطع الممر جيئة وذهاباً، يدعو الله في خشوع أن يخفف عن زوجته ويمد لها يد الرحمة.

ملاك الرحمة

شخص واحد في ذلك الموقف العصيب لم يفقد تفاؤله لحظة ولم تفارقه ابتسامته ثانية، راهبة في ثياب ممرضة تقف بجوار سرير الولادة تحيط (الوالدة) بحنان بالغ، وتمسح على جبينها بحنو، وتشد على يديها برفق، وتساعدها بلا فتور، وكأن الله يتجلى ويستجيب لدعاء الزوج وابتهالاته الصامتة، فيرسل هذا الملاك الرحيم ليطبطب على زوجته في تلك الساعات الرهيبة ويمسح عنها الآلام وينير الظلام في ليلة غابت عنها النجوم..

كان الزوج يرقب هذا الملاك الرحيم في امتنان، كانت ابتسامتها الوديعة وحدها التي تخفف عنه القلق ووطأة الموقف وعقارب الساعة التي تمضي متثاقلة، وكأنها تتواطأ مع تعثر الولادة والطقس السيء، فتشعل أعصابه التي لم تعد تحتمل المزيد من صرخات الزوجة كلما عاد إليها الوعي..

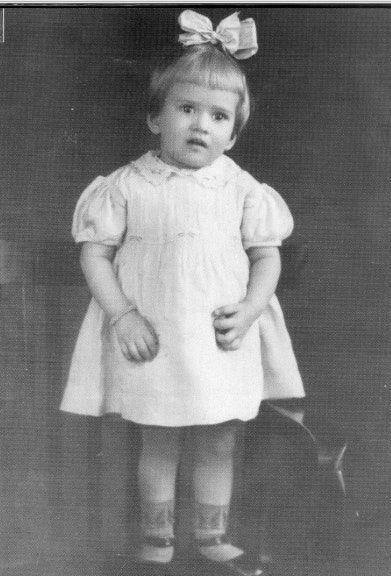

وأخيراً جاءت الصرخات التي ينتظرها والكلمة التي يترقبها: المدام وضعت بالسلامة.. اختلطت الفرحة بأذان الفجر، معلنة ميلاد يوم جديد ومولودة جديدة ..أنا!

لا بد أن أبي دخل الحجرة ليقبل جبين أمي المنهك ويقبلني لأول مرة ويحتضن في حنان "أول فرحته" التي شاء القدر أن تكون الأخيرة أيضاً، فلم يرزقه الله غيري.. ولا بد أنه توجه إلى الملاك الرحيم تسبقه كلمات الشكر وعبارات الامتنان ونظرة غامضة أخفى مغزاها في نفسه حتى ظهيرة اليوم التالي، عندما جاء موظف السجل المدني ليسأله عن اسم مولودته ليدونه في شهادة ميلادها، فأجابه بلا تردد: بولا.

لا بد أيضاً أن الاسم الغريب استوقف الموظف، فوضع قلمه جانباً ونظر إلى أبي يستوضحه ويراجعه ويستفسر منه عن هذا الاسم الغريب، فلم يعطه أبي فرصة للنقاش، وبحسم طلب منه أن يكتب الاسم الذي اختاره لمولودته الأولى: "بولا محمد مصطفى شفيق"!

كان اسمي لافتاً وغريباً على الأسماع ومثيراً للتساؤل، وعشت سنوات وفي نفسي ظنون بأن هذا الاسم الذي اختاره لي أبي هو اسم حبيبة قديمة له قبل أن يرتبط بأمي، وظل في قلبه بقايا من حبها دفعه لأن يطلق اسمها عليّ، ليضمن أن يسير على لسانه للأبد دون أن يشك فيه أحد!

وذات مرة وفي لحظة مرح طفولية صارحت والدي بظنوني، فأطلق ضحكة مجلجلة ثم حكى لي عن السبب، وعن الملاك الرحيم الذي أنقذ حياتي وحياة أمي عند ولادتي المتعثرة، فلم يجد طريقة ليعبر بها عن امتنانه لتلك الراهبة / الممرضة سوى أن يمنحني اسمها.

ورغم اقتناعي وانتقال الامتنان إليّ، إلا أنني فشلت في أن أمنع نفسي من التمني والحلم باسم آخر، وراودني اسمان وددت لو أحمل أحدهما: "ليلى" و"نادية" ولم أكن أعرف سبباً محدداً لانجذابي لهذين الاسمين بالذات، ولم أكن أعرف كذلك أنه سيأتي يوم أحمل فيه الاسم الثاني حتي يغلب على اسمي الرسمي في شهادة الميلاد، بل وعلى اسم "الدلع" الذي كان والدي يناديني دائماً به: "بومبي".

جذور صعيدية

وُلدت لأب تمتد جذوره إلي الصعيد، وبالتحديد إلى "البلينا" بمحافظة سوهاج، ولكنه عملياً كان قاهرياً، وعاش فيها سنوات حياته ولم تكن له علاقة تذكر بالصعيد، إلا في القيم والمبادئ.

تخرج والدي محمد مصطفى شفيق في مدرسة التجارة العليا وعمل محاسباً وحمل لقب "محمد أفندي" وقت أن كانت الألقاب حقيقية ولها قيمة واحترام.

ورغم دراسته التي تعتمد على الأرقام المصمتة والبيانات الجافة الخالية من المشاعر، إلا أنه كان عكسها تماماً شغوفاً بالثقافة والأدب وله اهتمام خاص بالسينما. وفي مكتبته كنت تصادف كتباً عن هوليوود ونجومها، والأدب ومبدعيه والتاريخ ومؤرخيه.. وكانت مشاهدة الأفلام السينمائية الجديدة هوايته الأثيرة، وتجذبه أكثر السينما الأميركية، ونجومه المفضلين: ريتا هيوارث وكلارك جيبل وروبرت تايلور، وكانت لديه ملكة الحكي وله أسلوب مليء بالتشويق والإثارة.

كان أبي يخرج من العرض ليحكي لنا بحماس عن الفيلم، يحكي بطريقته الخاصة شديدة الجاذبية حتى يشعر المستمع إليه بالندم لأنه لم يذهب معه، فإذا ذهب عاد وقد ملأه شعور بالغيظ، فما سمعه من "محمد أفندي شفيق" أكثر إثارة ومتعة مما شاهده، فقد كان أبي يضع من عنده "بهارات" إضافية تجعل الفيلم أشد متعة من الحقيقة!

أيضاً كان يهوى قراءة الروايات المترجمة، وكانت لديه عادة غريبة وهي أنه يقطع الحدوتة في لحظة تشويق عالية، ويقول لنا بحسم: بكرة نكمل الرواية، فكنا ننتظر بشغف لليوم التالي ليكمل لنا بقية الرواية..

أما نحن أطفال الأسرة، فكانت السينما بالنسبة لنا هي أفلام الكارتون التي نذهب لمشاهدتها في حفلة العاشرة صباحاً بسينما "مترو"، أما أفلام الكبار فكنا نسمع عن أفلام السينما المصرية من حواديت عمتي التي كانت متيمة بأفلام ليلى مراد تحديداً، ومن حكايات أبي عن السينما الأميركية، وبطريقته المتفردة في الحكي، سواء للأفلام أو الروايات، والتي كنا نكتشف أنها أروع وأبدع من الحقيقة!

شخصية مميزة

وبعيداً عن السينما والروايات، فإن شخصية والدي تميزت بخيط رفيع بين الحدة والاعتدال ظل حريصاً على ألا يتجاوزه، كان معتداً بنفسه وعلى قدر من الكبرياء، إذا اقتنع برأي ثبت عليه ولا يتزحزح عنه حتى يبدو أنه للتزمت أقرب، لكن تزمته الظاهر كان يخفي إيماناً قوياً بحرية الرأي والعقل، فرباني علي الثقة بالنفس والاعتداد بالذات والدفاع ببسالة عن ما أعتقد أنه الحق والحقيقة.

ثم إنه كان تقدمياً في علاقته بالمرأة، فلم ينظر لها أبداً نظرة دونية أو فيها شيء من التحقير والازدراء، ورغم أصوله الصعيدية إلا أنه لم يربط التفوق أبداً بالنوع: رجل أو امرأة، بل قدر الناس عنده يقاس بالعلم والموهبة والأخلاق والعمل والكفاءة.

درسان عمليان تعلمتهما منه، ولا يزال أثرهما راسخاً في عقلي وتأثيرهما باقياً ومستقراً في ضميري ووجداني.. كذبت عليه مرة، كذبة طفولية حسبتها بريئة سيغفرها لي حتماً لو اكتشفها، لكنه لم يغفر ولم يتسامح، وبانت أمارات الغضب عليه وهو يُجلسني أمامه، أنا طفلته الوحيدة التي لم تع الدنيا، ثم يقول لي بكلمات حاسمة قاطعة وكأنه يلقي عليّ موعظة مقدسة لا تقبل النقاش: "عايز أقول لك حاجة حطيها حلقة في ودانك.. إحنا كلنا عبيد الله.. ولما تخافي من عبد زيك وتكذبي عليه يبقى أنتي تدنيتي وحطيتي العبد في مصاف ربنا.. إياك أن تقبلي أبداً أن تكوني عبدة ذليلة لإنسان زيك لو اكتشف كذبك عليه ممكن يحتقرك ويهينك.. لا.. لا بد أن تقولي الحقيقة ولو على رقبتك.. أنا ابنتي لا تكذب أبداً".

والجملة الأخيرة كررها مرات وما زالت نبراته ترن في أذني حتى اليوم، وتطل من رأسي كلماتها كلما وُضعت في موقف يتطلب شهادة حق.

القوة في الاستغناء

وبالصدق نفسه علمني أبي الدرس الثاني، سألني مرة وأنا طفلة وكأنه يحاور شخصاً ناضجاً: "تفتكري مين الإنسان القوي؟ وبدون أن يمنحني فرصة للتفكير واصل أسئلته: يا ترى هو الإنسان الغني؟.. يا ترى هو صاحب السلطة؟.. ثم تولى هو الإجابة: "بصي يا بومبي.. الفلوس ممكن تيجي وتروح.. وكذلك السلطة يوم فوق ويوم تحت.. والصحة ممكن تضيع فجأة.. أما القوي فهو المستغني.. أقوى بني آدم هو اللي يقدر يستغنى عن البني آدميين ويحس بأنه مش محتاج لهم.. كوني قوية يا بولا.. كوني مستغنية"!

أخذت عن أبي كذلك مذهبه في التحرر السياسي، طول عمره لم ينتم لحزب أو فصيل سياسي، لا قبل ثورة يوليو ولا بعدها، كان شعاره: "أنا مع الحق" مهما كان مكانه، وأنا مثله لم أدخل حزباً أو تنظيماً سياسياً، كنت مع الحق أينما كان.

لكني فشلت في أن أرث مذهب أبي في "العشق"، كل البلاغة تعجز عن الإحاطة بذلك الحب الكبير الذي جمع بينه وبين أمي "فاطمة" ذات الأصول التركية.. جميلة كانت، وربما أكون قد ورثت بعض جمالها وكبريائها، رفضت أمي أن تكون مجرد ست بيت جاهلة ينحصر دورها في خدمة الزوج وتربية العيال، بل صممت على أن تتحدى تقاليد المجتمع الظالمة للمرأة المستهينة بحقوقها، فعلمت نفسها تعليماً ذاتياً، قرأت وتثقفت.. بل وكتبت الشعر.

كانت تحيط أبي بحنان غامر لم أر له مثيلاً، أما هو فكان يحبها حد العشق، وكنت أحياناً لا أقاوم الابتسام عندما تلمع عيون أبي وهو يردد على مسامعي عبارات غزل صريحة في أمي، تنتهي بجملته الأثيرة: أمك دي أجمل ست في الدنيا، ويأخذه الوجد أحياناً فيتدفق في ذكر محاسنها وما تمتلكه من سحر وفتنة جعلته يستغنى بها عن كل نساء الكون.. كنت أستمع إليه في دهشة وكأنه يحدثني عن "أفروديت" أو "الموناليزا" وليس عن السيدة التي ربتني وأراها في كل لحظة..

لم تخفت جذوة الحب بينهما لحظة حتى بعد أن تقدما في العمر، بل زادتها السنين اشتعالاً وسعيراً.. وانقلبت ابتسامتي إلى دهشة ثم إلى دمعة تحجرت في مقلتي رافضة النزول عندما أثبت العاشقان صدق مشاعرهما بالدليل القاطع، ففي مايو من عام 1983 رحلت أمي، وبعد ستة شهور فقط لا غير لحقها أبي من فرط حزنه عليها.. كانت الدنيا عنده تعني "فاطمة"، وما دامت الدنيا قد حرمته منها فليذهب وراءها إلى الآخرة.

في الحلقة المقبلة: تتحدث نادية لطفي أكثر حول طفولتها ونشأتها، وتروي تفاصيل اقترابها من الموت بسبب "برتقالة"، وتحكي قصة طردها من المدرسة الألمانية، وتكشف سر شائعة جنسية والدتها البولندية.