تواصل "الشرق" نشر مذكرات الفنانة الراحلة نادية لطفي (1937 - 2020)، والتي اختارت الكاتب الصحافي أيمن الحكيم، لكتابتها قبل نحو 18 سنة.

وعلى امتداد هذه السنوات الطويلة تواصلت بينهما الحوارات وتراكمت وتحولت العلاقة إلى صداقة إنسانية، فكانت تعتبره واحداً من أفراد أسرتها، وهو الصحافي الوحيد الذي سمحت له بمرافقتها في غرفة العناية المركزة عندما دخلتها في أزمتها الصحية الأولى، قبل 5 سنوات.

وبحكم تلك العلاقة، تجمعت لدى الحكيم عشرات الساعات من التسجيلات التي تحدثت فيها الفنانة الراحلة عن تاريخها، وهو ما يُعدّ شهادة على عصر كان زاخراً بالأحداث والنجوم.

المذكرات التي تنشرها "الشرق" في حلقات متتالية حصرياً، تأتي مدعمة بتسجيلات صوتية وصور من أرشيف الفنانة الخاص، بعضها يُنشر للمرة الأولى.

ويكتب الحكيم تفاصيل رحلة نادية لطفي كما روتها على لسانها، وفي ما يلي نص الحلقة الثامنة التي تتحدث فيها عن زيارتها للبنان عام 1982 وقت اجتياح بيروت، وتروي تفاصيل لقائها بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وتحكي عن المفارقات التي حدثت لها في تلك الزيارة.

في حب بيروت

"بيروت" مدينة عزيزة على نفسي ولها مكانة خاصة في قلبي، ولي فيها ذكريات تستعصي على النسيان، زرتها كثيراً وصورت فيها أشهر أفلامي، وكانت الزيارة الأولى "ترانزيت" في طريقي إلى سوريا لتقديم حفل أضواء المدينة (1961)، ثم استقبلتني بمظاهرة حب عندما جئتها لعرض فيلمي "النظارة السوداء" في ضيافة موزعه اللبناني أنطوان كيروز، وعشت فيها أسابيع لتصوير "أبي فوق الشجرة" مع عبدالحليم حافظ (1969) وقبلها لحضور مهرجانات سينمائية، فارتبطت بها وأحببّت ناسها، وباتت جزءاً من تاريخي وذكرياتي.

لكن زيارتي لها في صيف العام 1982، كانت حدثاً متفرداً، ليس في تاريخي الشخصي فحسب، بل في تاريخ الأمة كلها، إذ تزامنت مع الاجتياح الإسرائيلي "الغاشم" لهذا البلد العربي العزيز، وسفري للوقوف في خندق المقاومة الفلسطينية.

اهتمام قديم

والحق أن اهتمامي بالقضية الفلسطينية قديم ومتجذّر، بل يجري في عروقي، وأتصور أن هذا الاهتمام يعود لسببين أساسيين، الأول: كراهية الظلم والظالمين، هذه مسألة مبدأ عندي، فدائماً تجدني نصيرة لكل مظلوم، مهما كان جنسه أو لونه أو هويته، فما بالك بإخوة لنا تعرضوا لظلم فاق الحد والاحتمال.

وأما السبب الثاني، فهو إدراكي أن فلسطين قضية مصرية في المقام الأول، وعندما ندافع عن الحق الفلسطيني ونحميه فإننا نحمي معه، وقبله، أمن مصر وحدودها الشرقية. منذ أيام الدولة الفرعونية اتضح لنا بالدليل القاطع أن أمن مصر يبدأ من فلسطين، وهي خط الدفاع الأول.

جاء اهتمامي بالقضية الفلسطينية في البداية عن طريق السينما، وأفلامي التي كان الصراع في فلسطين محورها. وكانت البداية في عام 1962 عندما شاركت في بطولة فيلم "صراع الجبابرة" (تأليف وإخراج زهير بكير، وشارك في بطولته أحمد مظهر ويوسف فخرالدين وتوفيق الدقن)، وقمت فيه بدور راقصة يهودية من أصل مصري تسافر إلى فلسطين وتتغلب وطنيتها وتساعد الأسرى المصريين في المعتقلات الإسرائيلية على الهرب.

ثم بعدها في العام التالي (1963) كانت مشاركتي في فيلم "الناصر صلاح الدين" الذي كان الصراع على القدس هو محوره الرئيسي. ثم "جريمة في الحي الهادئ" (1967، إخراج حسام الدين مصطفي، وبطولتي مع رشدي أباظة وسهير المرشدي) وكان يتناول قصة حقيقية عن شبكة تجسس إسرائيلية في قلب القاهرة.

جذور الصراع

وقتها، جلست أقرأ وأبحث في جذور الصراع، وأصل القضية وبداياتها، ولمّا جاء الصدام المباشر بيننا وبين إسرائيل في 1967 كنت مدركة وواعية بحقيقة الصراع، وعلى قناعة بحتمية الثأر.

ولا تنخدع في مظهري الرقيق وأفلامي الرومانسية، فأنا داخلي "عِرق صعيدي" ورثته عن والدي، وأؤمن بما تعلمته منه في صغري: "العين بالعين والسن بالسن"، وإذا كنت تعفو عمّن ظلمك أحياناً أو تتنازل عن حقك الشخصي عند من أساء إليك، فهو من قبيل الإحسان والعفو عن المقدرة، لكن حق الوطن لا يمكن التنازل عنه أو التسامح فيه.

هذا ما تعلمته من أبي الصعيدي وما علمته لابني الوحيد، الذي أذكر أنه كان يدرس الهندسة في إحدى الجامعات الأميركية (جورج تاون)، وحدث أن اندلعت حرب أكتوبر بيننا وبين إسرائيل، واحتشد طلبة يهود في الجامعة لمساندة إسرائيل، وبعضهم ذهب للتطوع في جيش الاحتلال، ومنهم من راح يعلّق اللافتات المسيئة للعرب، ولمصر بالخصوص، على جدران الجامعة.

رأى ابني أحمد المنظر فاستفزه واعترض، فحاول الطلبة "الصهاينة" الاعتداء عليه فقاومهم، وجاء زملاؤه من المصريين والعرب للدفاع عنه. وتحولت ساحة الجامعة إلى ميدان معركة، وقررت الجامعة فصل أحمد، واتصل بي منزعجاً وغاضباً من هذا القرار الجائر. لكن على الرغم من حزني كأم على مصير ابنها، فإنني وجدت نفسي أصرخ في الهاتف وهو يكلمني: "ولا يهمك يا حبيبي.. يكفيني إنك أخدت حقك وكسرت لهم ضلوعهم ومسحت بكرامتهم الأرض!.. خلاص (طُز) في أي حاجة تانية"، وجاء ليستكمل دراسته في بلده.

خذلني المثقفون

في ذلك الصباح الصيفي الثقيل (6 يونيو 1982) استيقظت على خبر الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وتجرؤ مجرم حرب مثل أرييل شارون (وكان وزير الحرب في حكومة مناحيم بيغن اليمينية) على أن يستبيح بقواته عاصمة عربية. وشعرت لحظتها بأن كرامتي الشخصية قد أهُينت، وسيطر عليّ غضب عارم، راح يزداد ويتضاعف مع متابعة الأخبار الواردة من لبنان، واستباحته بلا رحمة.

والحق أن حالة غضب واستنفار سيطرت على الفنانين والمثقفين في مصر، وتسابقوا إلى التبرع بالدم وإصدار بيانات الإدانة والشجب، ولكنني رأيت أنه رد فعل هزيل لا يتناسب مع فداحة الحدث، ووقتها دعا صديقنا العزيز سعدالدين وهبة، بصفته رئيساً لاتحاد النقابات الفنية إلى اجتماع طارئ، وجاءت حشود من المبدعين من التيارات كافة.

اقترحت في هذا الاجتماع فكرة سفر مجموعة من رموز الفن والثقافة في مصر على متن مركب إلى بيروت لدعم المقاومة الفلسطينية، ووجدت الفكرة ترحيباً من البعض ومماطلة من آخرين أدخلونا في جدل عقيم انتهى ببيان باهت، وفي تلك اللحظة قررت السفر ولو بمفردي بعيداً عن خذلان المثقفين.

وبدأت فعلاً في التجهيز لتلك المغامرة من اليوم التالي، واتصلت بصديقتي ليلى الشربيني، وكانت أستاذة في الفيزياء والرياضيات البحتة، وكان يعجبني ذكاؤها وحيويتها، ووافقت على أن تخوض معي المغامرة.

وفكرت في اصطحاب مصور تلفزيوني ليوثق الحدث بكاميرته، واتصلت بمصور أعرفه اسمه عبدالوارث يعمل في التلفزيون المصري، ووافق فعلاً وتحمس للسفر معي، ولكن والده اتصل بي وسألني: "تضمني لي إن ابني يرجع لي؟"، وباغتني سؤاله وأجبته: "أنا أضمن لك إني آخذ بالي منه.. لكن أن يرجع لك، هذه في يد الله وحده، ولا أستطيع أنا ولا غيري أن يضمنها"، ورفض أن يسافر ابنه معي، وقررت أن آخذ كاميرتي معي وأتولى التصوير بنفسي.

وسافرت على رأس "شلة" قليلة من الأصدقاء: ليلى الشربيني ومحمود الخولي (عرفت بعد رجوعنا أنه شقيق الكاتب المعروف لطفي الخولي) وطلعت غنيم (وكنت تعرفت عليه في نقابة الممثلين)، وركبنا المركب إلى قبرص ومنها إلى بيروت.

قبل سفري زرت وزير الصحة وقتها، وأجريت اتصالاً بالصليب الأحمر في جنيف لإبلاغه بسفرنا، لكن الترتيب الأهم بالنسبة لي كان تخزين الأكل ممتد الصلاحية، فنحن ذاهبون إلى حصار وحرب لا نعرف متى ستنتهي، وصحبت معي كميات من المخبوزات والبسطرمة وأقفاصاً من المانغو كانت قد جاءتني هدية من الإسماعيلية، وبالطبع "كمية" من البُن لزوم القهوة، وسافرت إلى المجهول.

ويشهد الله على أنني لم أشعر بخوف ولا تردد، فأنا عندي يقين بأن الأعمار بيد الله، وما دامت ساعتي لم تحن، فإنك لو ألقيتني من الطابق الخامس عشر فسأنزل "سليمة" لأعيش ما تبقى لي من عمري المكتوب. كان كل همي أن أدعم هؤلاء الرجال الذين أصبحوا هم شرف الأمة الذي ينبغي ألا يسقط، وأقول لهم إن مصر معكم.

مع ياسر عرفات

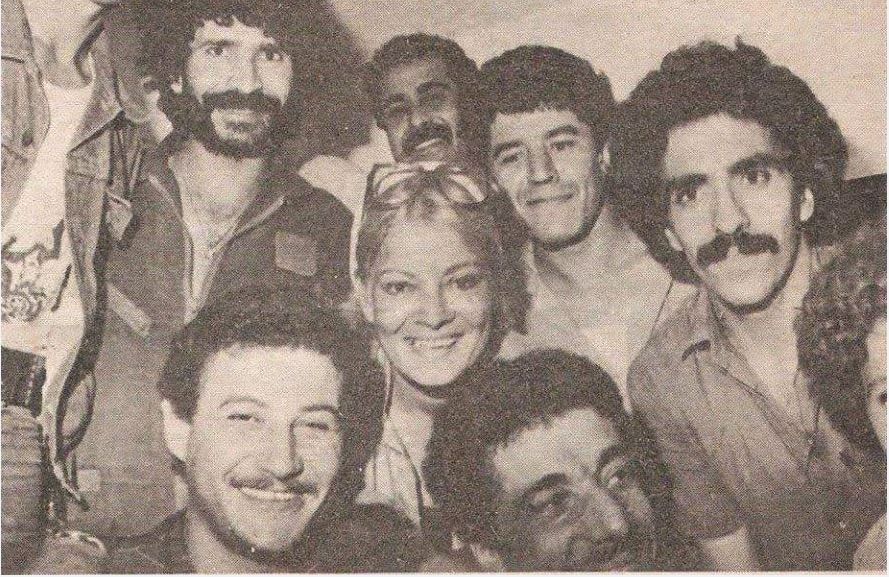

وبعد أيام في عرض البحر، وبعد مشقة بالغة للوصول إلى بيروت الغربية، حيث تتركز قوات المقاومة الفلسطينية، وجدتني أخيراً وجهاً لوجه مع ياسر عرفات.

والحق أنني لم أكن قد لقيته من قبل، لكني كنت أعرف تاريخه، وجهاده من أجل قضيته العادلة، وأتابع أخباره من الصحف، ثم إنه الآن صار رمزاً للقضية وعنواناً لها.

وفوجئ "أبو عمار" بوجودي، ولم يصدق أنني استطعت اجتياز كل هذه الحواجز والأخطار، وسط الرصاص المنهمر والحصار المطبق عليه من البر والبحر والجو.

كانت القوات الإسرائيلية وصلت إلى بيروت وشطرتها نصفين، وتمركزت في النصف الشرقي ذي الأغلبية المسيحية، ومنه راحت تحاصر بيروت الغربية التي تتمركز فيها قوات المقاومة الفلسطينية.

أقول هذا الكلام الآن بخبرة من يعرف خريطة القوى المتصارعة وبالتفاصيل على الأرض، أقوله وأضحك من نفسي لأنني عندما وصلت إلى بيروت وقتها كنت جاهلة بطبيعة الصراع بسذاجة تدعو للضحك، فالحرب كما اعتدناها في مصر تكون بين طرفين متقاتلين، وطوال عمري كان العدو بالنسبة لنا هو إسرائيل.

إنما في الحالة التي عشتها خلال الاجتياح الإسرائيلي، فكانت أكثر تعقيداً مما قدّرت، ولم أكن أعرف الفارق بين "الموارنة" (طائفة من المسيحية) و" الدروز"، ولا بين قوات "الكتائب" (نسبة إلى حزب الكتائب) و"حركة أمل"، ولا بين الجيش اللبناني وجيش لبنان الجنوبي (التابع لإسرائيل).

وتسبب هذا الجهل في مفارقات بدت مضحكة برغم الحصار والقتل والقصف والدمار والرصاص الذي يحصد الأرواح كل لحظة، وطائر الموت الذي يرفرف علينا.

حدث مرة أنني كنت أعبر أحد الحواجز، فتعرف إليّ الجنود الذين يقفون عليه، وصاحوا بفرح: "ست نادية.. ست نادية"، وتذكرت أنني نجمة سينمائية، واحتفوا بي والتقطوا معي الصور التذكارية ودعوني إلى العشاء.

وحين عدت إلى المخبأ، وحكيت لأبو عمار، ونظر لي بذهول لم أفهمه في البداية، فقد اكتشفت أنني كنت ضيفة القوات التي تطلق الرصاص علينا ليلاً ونهاراً.

كان صعباً عليّ إدراك خريطة الصراع المعقدة في البداية، فأنا أجد أناساً يحتفلون ويرحبون بي، فلا يخطر ببالي أنهم من الأعداء، وبلغ بهم الحال أنهم كانوا يطلبون مني ركوب دباباتهم (أو الملالة كما كانوا يسمونها)، لينقلوني بأنفسهم إلى المكان الذي أرغب في الذهاب إليه بأمان، وكنت أحياناً من فرط كرمهم معي، أهديهم من ثمار المانغو التي حملتها من القاهرة.

وكان أبوعمار يغفر لي تلك السذاجة دائماً مدركاً جهلي، وظل ممتناً لي بلا حدود، فكان يعرف أن وجودي يرفع الروح المعنوية لجنوده ويدفعهم للثبات، فإذا كانت فنانة وامرأة تمتلك تلك الجسارة وتعيش معهم تحت الحصار، فعليهم إذاً أن يكونوا أكثر جسارة ولا يخافوا الموت، الذي كان في لحظات كثيرة خلال تلك المهمة الخطرة، أقرب إليّ من حبل الوريد.

في الحلقة المقبلة: تتحدث نادية لطفي عن حضورها المؤتمر الوطني الفلسطيني بدعوة من الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.. وتروي تفاصيل لقائها برسام الكاريكاتير الراحل ناجي العلي، كما تحكي عن الصدفة التي جمعتها بكارلوس المصنف "إرهابياً عالمياً".