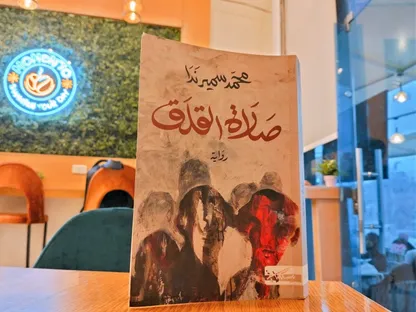

أثار فوز "صلاة القلق" للكاتب المصري محمد سمير ندا، بالجائزة العالمية للرواية العربية، لغطاً لم ينته بعد. ولعل السؤال الأوّل يتعلق بجدارتها في الفوز من بين عشرات الروايات العربية التي تتقدّم سنوياً.

كما أثيرت بعد الفوز، مسألة أن الكاتب مصري والناشر تونسي (دار مسكلياني)، واتّسم النقاش بحساسية مبالغ فيها، لكن اللافت هو الكلام عن رفض أربعة دور نشر مصرية العمل. فهل يرجع ذلك لتحفّظات رقابية وسياسية، أم لعيوب جمالية في النص، أم لأن الكاتب مازال شاباً ولن يحقّق مبيعات مرتفعة، وكيف يتم رفض الرواية بما يشبه الإجماع ثم تفوز بجائزة عربية كبرى؟

وكان بيان التحكيم أوضح أن رواية "صلاة القلق" فازت "لأنها تنجح فى تحويل القلق إلى تجربة جمالية وفكرية، يتردّد صداها في نفس القارئ، وتوقظه على أسئلة وجودية ملحّة".

أضاف: "يمزج الكاتب بين تعدّد الأصوات والسرد الرمزي بلغة شعرية آسرة.. يتجاوز نجع المناسي، المكان المتخيّل، كونه قرية في صعيد مصر، ليغدو استعارة عن مجتمعات محاصرة بالخوف والسلطة، ما يمنح الرواية أبعاداً تتخطى الجغرافيا وتلامس الإنساني والمشترك".

ثمّة مستوى آخر من التقييم سوف يعبّر عنه القرّاء وحجم المبيعات والمراجعات النقدية، بمعنى أن هناك روايات فائزة واصلت حضورها ورسّخت مكانتها مثل: عزازيل، دروز بلغراد، موت صغير، دفاتر الورّاق، وساق البامبو، في حين أن روايات أخرى كانت أقل حظاً في الحضور النقدي والجماهيري.

تسييس الفوز

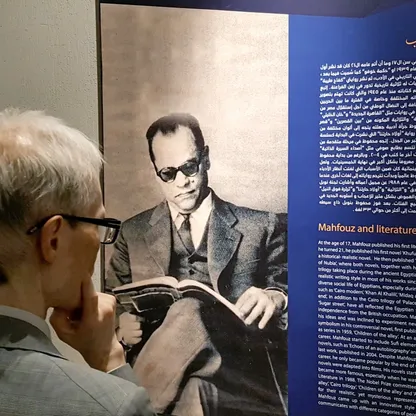

ارتبط الإعلان عن الجائزة بحالة تسييس للفرحة، ولتفسير النص، وهذا أداء كلاسيكي في الوسط الثقافي المصري، فمن ينسى معركة فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل والأصوات اليسارية والإسلامية التي طعنت في الفوز، ثم طُعن الرجل نفسه بعد ذلك. ولا يُخفى أن وراء التسييس أحياناً، شبكات مصالح ونفوذ أو ما يسمى "الشلة".

تضاعف هذا التسييس لعاملين: أولهما طبيعة الاحتقان الذي يعاني منه المجتمع المصري عموماً منذ ثورة يناير، وثانيهما أن الرواية نفسها مسيّسة بامتياز، فحتماً سوف تثير جدلاً لن ينتهي.

مدوّنة النكسة

يعدّ تصنيف النص مدخلاً أساسياً في قراءته، والملاحظ أن الجائزة مالت في معظم ترشيحاتها للأدب المتعلق بالحروب والمآسي في المنطقة، وما حدث ويحدث في فلسطين وسوريا والعراق ولبنان.

ومن بين كل المنجز الروائي المصري طوال خمسة عشر عاماً، ذهبت الجائزة إلى نص يتناول نكسة يونيو التي وقعت قبل ولادة الكاتب نفسه.

بالتالي تنتمي "صلاة القلق" إلى مدوّنة أدب النكسة التي تشمل روايات مصرية كثيرة منها: "الحب تحت المطر" لنجيب محفوظ، "بيوت وراء الأشجار" لمحمد البساطي، "الصيف السابع والستون" لإبراهيم عبد المجيد، "67" لصنع الله إبراهيم، "الأسرى يقيمون المتاريس" لفؤاد حجازي.

عشرات الروايات المصرية (عدا عن العربية)، تناولت النكسة من شتى الزوايا، فلا أظن أن هناك ما كان يمنع نشر "صلاة القلق" في مصر رقابياً، لأن موضوعها قُتل سردياً، وربما لم يعد ثمّة جديد يُقال.

هجاء عبد الناصر

إجمالاً تعدّ الرواية هجائية صريحة لنظام عبد الناصر، بدءاً من اكتشاف الخوجة أن تمثاله في باحة داره انشطر نصفين، والإشارة إلى أن الناس كانوا يطوفون حول تلك البقعة السحرية يومياً، حتى ظن بعضهم أنه "أحد تماثيل الفراعين"، مع الإشارة إلى "تفرّغ المصابين لنحت التماثيل لمن زجّ بهم في الحرب" (ص18 و 19).

يضاف إلى ذلك، سقوط النيزك أو الجسم الغريب على نجع "المناسي" عام 1977، كحافز للاستيقاظ من الأوهام، ما يعني أنه لا شيء تغيّر في المشهد السياسي، فالحرب في وعي أهالي النجع مازالت مستمرة، ولم يحدث نصر، ولم يتغيّر نظام سياسي.

هذا التصوّر تؤيّده نبذة الغلاف الخلفي للكاتب عيسى الجابلي، حيث يشير إلى "عشرية قاسية تمتدّ من نكسة حزيران. أما قاع الرواية، فمساءلة سردية للنكسة وما تلاها من أوهام بالسيادة والنصر".

إذا كان النجع أمثولة ترمز إلى مصر، وإدانة لعبد الناصر، أليس ثمّة تناقض هنا في الخطاب السياسي للرواية؟

تأييد السادات؟

فعادة من يدين عبد الناصر وحروبه، يؤيد شجاعة السادات في إقامة السلام، لكن خلاصة المتن، والنبذة، تمدّ "العشرية القاسية" لتشمل الرجلَين رغم الاختلاف الجذري في توجّهاتهما. حيث نقرأ في النبذة التعريفية: "وما الذي يوقظه فينا العام 1977، موت المعنى والفن أم عبث المصير والسلام الزائف؟"

عام 1977 لم يكن اعتباطاً كزمن صفري لإطلاق السرد، لأنه سنة زيارة السادات للقدس والتمهيد لمعاهدة السلام، وأيضاً وفاة عبد الحليم مطرب ثورة يوليو الأشهر، حيث استهل المؤلف فصوله بمقاطع من أغانيه السياسية والعاطفية والدينية، كإشارة إلى دوره في التضليل العاطفي ربما، أو لانفصال الأغاني عن واقع الناس، واللجوء إلى عبد الحليم ليس جديداً كمرثية ونقد لزمن ولّى، فمثلاً استعمله محمد خان في فيلمه "زوجة رجل مهم".

النجع مغلق

إلى جانب موضعة الرواية ضمن مدوّنة أدب النكسة، فهي أيضاً رواية "ديستوبيا" بامتياز، أي المدينة الفاسدة والموبوءة والملعونة، كتلك التي نراها في "1984".

أحياناً لا تؤطر رواية "الديستوبيا" زمكانية معيّنة، بل تعالج المأزق الإنساني فلسفياً، لتبقى استعارة للعالم كله. أما "صلاة القلق" فاخترعت "نجع المناسي" ربما في دلالة على البشر المنسيين، في حقبة زمنية محدّدة تمتد لعشر سنوات بين عهدي عبد الناصر والسادات، أو امتداد تخييلي لوهم النصر عقب النكسة خاص بنجع متخيّل.

عموماً تشترك نصوص أدب "الديستوبيا" في انغلاق المجتمع على شروط فساده وتحلله، وإعادة إنتاج المخاوف والأوهام ذاتها، وهذا يتوفّر بجلاء في أبناء النجع المنخرطين في حرب لا يعرفون أسبابها ولا متى تنتهي، والخاضعين لتلاعب مستمر من قِبل "الخوجة" (ممثل السلطة)، وفي وجود الشيخ "أيوب المنسي" (ممثل السلطة الدينية).

ربما يعيب أدب "الديستوبيا" قتامته، وتنميط شخصياته، ووقوعه تحت هيمنة الفكرة الذهنية للمؤلف، وافتقاده لروح المرح والدعابة، والأمل، ما يجعل القارئ يشعر أنه يتحرك عبر السطور كأنه يحمل فوق ظهره صخرة سيزيف.

تتكشف شخصيات هذا النجع المغلق، والمنهار، من خلال لعبة تعدّد الأصوات تحت عناوين مثل: الجلسة الأولى، الجلسة الثانية، وصولاً إلى الجلسة الثامنة، وكل جلسة تخصّ إحدى الشخصيات: نوح النحّال، محروس الدباغ، وداد، عاكف الكلاف، محجوب النجار، شواهي، زكريا النساج، وجعفر الوالي.

كان يمكن أن يستثمر المؤلف تلك "البوليفونية"، لكنه قطعها بفصول أخرى تحت عناوين مثل: "سهم الله في عدو الدين"، و"مناسك صلاة القلق"، "الثورة تلتهم الثوار"، "استشارة طبية"، "هوامش كاتب الجلسات"، ثم "تقرير حالة".

أي أن النص توزّع بين أبطال ساردين لفصولهم، وسارد كلّي مضطرب نفسياً، هو حكيم نجل الخوجة.

بلاغة من الماضي

في الحالتين لم نر تعدّد أصوات بالمعنى الدقيق للمفهوم، لأن الشخصيات كلها تتكلم بالمستوى اللغوي ذاته. ويكفي أن أشير إلى بعض العبارات من فصول متفرقة: "تسرّبت السنون على ضفاف حكايات الخوجة" (ص52)، "أطلقت سراح الجواد الهرم في صدري"، "مراد متحصنًا خلف متاريس الغياب". (ص61)، "أسقط في بئر عميقة من الوحشة" (101)، "تتكاثف أصداء السؤال" (ص294)، "محرر ألسنة الصامتين" (310)، "خفتت ريح الزمن" (ص313).

تلك البلاغة تجاوزها الأدب المصري منذ زمن بعيد، وجاءت فائضة عن حاجة النص، وأفقدت الشخصيات حيويتها.

كما أثّرت تلك التقنية سلباً على الوصف، بسبب استطراد الحكي والاجترارات الذاتية المطوّلة. لذلك لا نرى النجع بصرياً ولا الشخصيات في أماكنها.

على مستوى السارد المؤطر للحكاية، وبرغم اضطرابه النفسي، لا نلمس ذلك في حكيه، بل استمرت اللغة بالمستوى ذاته، فنقرأ عبارات مثل أن الشيخ "أدرك أن خللاً حلّ بنسق الحياة في النجع" (ص3)

مثل هذه العبارات تعبّر عن لغة المعجم المعيارية، أكثر مما تعبّر عن نجع معزول ولا خطابات شخصيات متباينة ومقهورة تعيش فيه.

لمسة فانتازية

يُفتتح السرد بحدث هائل ومريب، هو سقوط نيزك تسبب في وباء عم النجع المحاصر بحزام من الألغام، وتسبّب في أمراض غريبة جعل رؤوس الناس أشبه بالسلاحف (ص23)

هذه اللمسة المستلهمة من الواقعية السحرية، تذكرنا ببلدة "ماكوندو" في رواية ماركيز "مئة عام من العزلة"، لكن المؤلف لم يستثمرها واكتفى بإشارات مقتضبة جداً أجهضت تلك الإمكانية.

بالنظر إلى إشارات المؤلف في نهاية الرواية، بأنه تأثّر بكتاب للصحافي اللبناني بشير عزام بعنوان "حين حدث ما لم يحدث"، ومن وحيه كتب قصيدة بالعامية هي "يوم مشهود"، ثم بمرور الوقت طوّرها إلى رواية، واشتغل طوال أربع سنوات على ثماني مسودّات لها، فهذا يفسّر الطموح الذهني الكبير للمؤلف، والإصرار، ورغبته في تجريب كل الحيل الممكنة: الديستوبيا، الواقعية السحرية، الراوي المجنون مبتور اللسان، تعدّد الأصوات، استهلالات أغاني عبد الحليم. لكن هذه الحيل كلها أثقلت النص، أكثر مما يجب، لغة وبناء.