تبحث ريم بسيوني، أستاذة اللغويات في الجامعة الأميركية بالقاهرة، في ثنايا التاريخ، وتقدّم من منظور روائي إنساني، شخصيات وأحداث تعيد من خلالها تفسير المشهد، وتبني جسراً بين الماضي والحاضر، وتقدمّ مشروعاً أدبياً خاصاً في الرواية العربية المعاصرة.

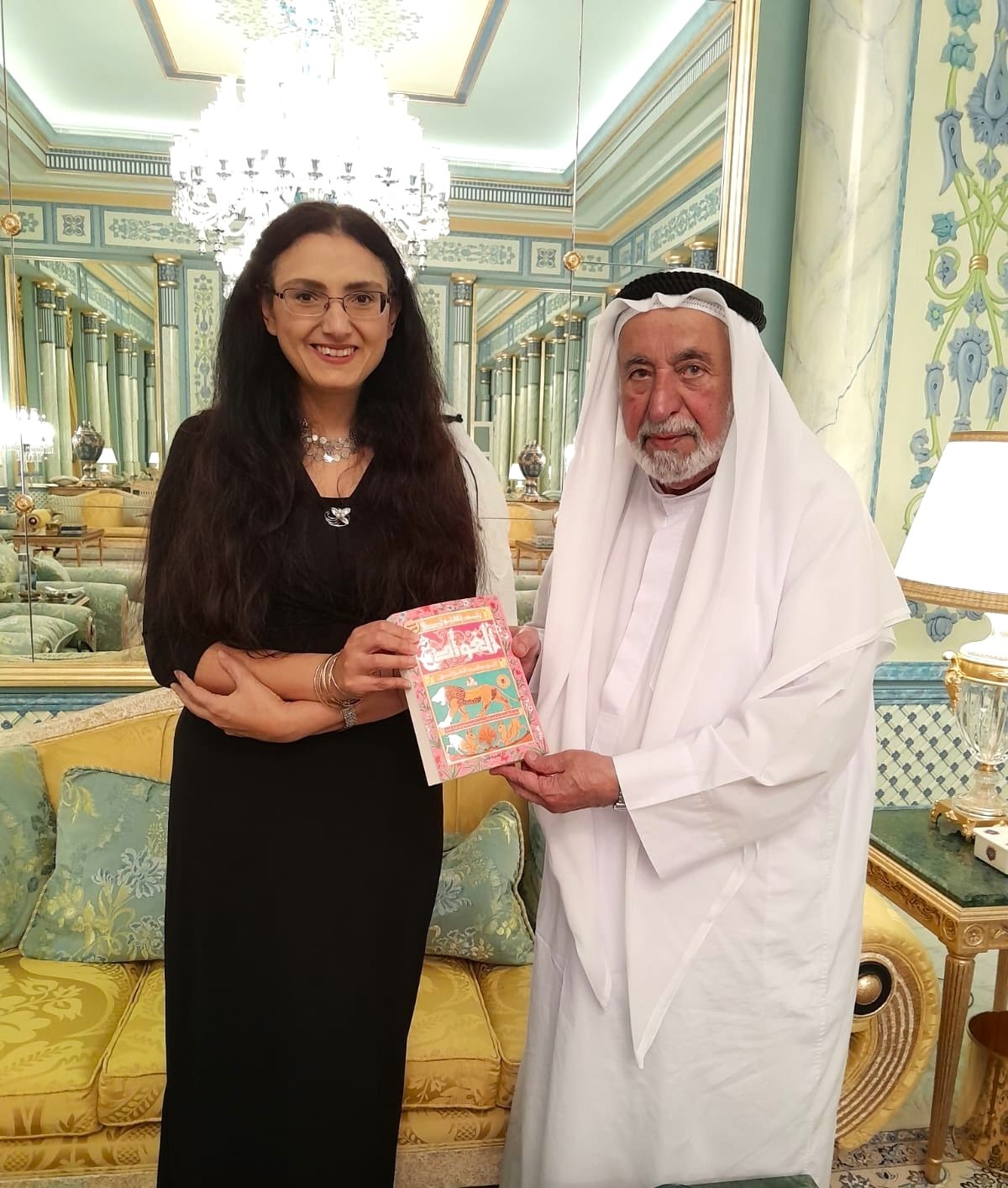

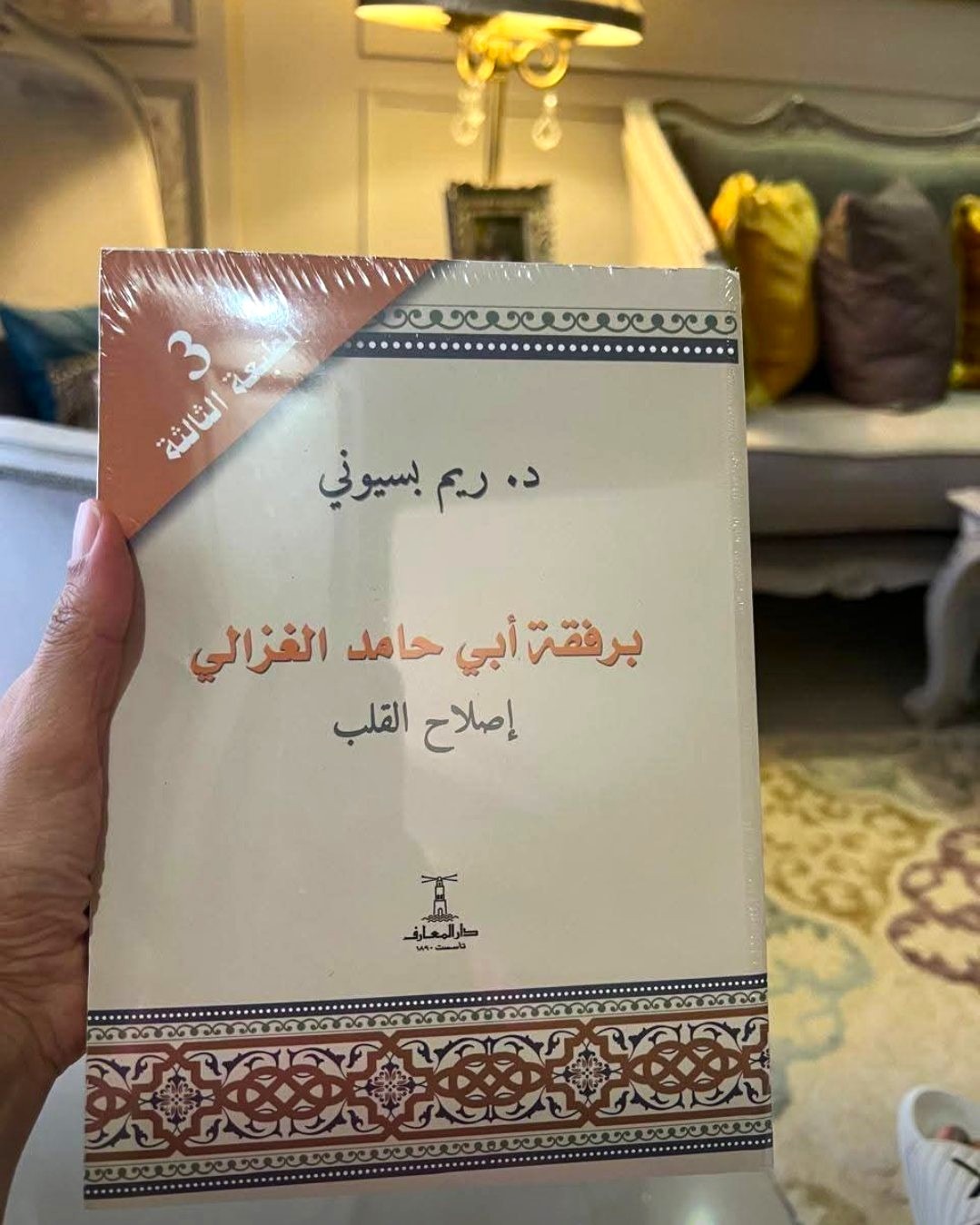

في روايتها الأخيرة "الغواص"، اقتربت بسيوني من عالم الإمام أبي حامد الغزالي، ثم عادت وفاجأت جمهورها بالعودة إلى عالم الغزالي مرّة أخرى، لكن من خلال كتاب "برفقة أبي حامد الغزالي: إصلاح القلب"، الصادر عن دار المعارف، الذي احتفلت الأيام الماضية بإطلاقه. وكان لقاء "الشرق" معها لمعرفة أسباب العودة إلى عالم الغزالي.

كتبت عن الإمام الغزالي العام الماضي رواية، لماذا العودة مرة أخرى لشخصية الغزالي في "إصلاح القلب"؟

كان لدي حلماً بكتابة رواية عن أبي حامد الغزالي، وخلال العمل على رواية "الغواص"، التي استغرقت مني سنوات عدّة، كنت أدرس كل ما يتعلق بالغزالي، وتمنيت تقديم كتاب عن أفكاره، والفرق بين العملين، أن الرواية تتكلم عن التجربة الإنسانية التي عاشها الغزالي والتي عبّر عنها بكلمات قليلة في كتابه "المنقذ من الضلال"، لكني شعرت بأهمية كتابة هذه التجربة في قالب روائي، وبالطبع مساحة التعبير فيها عن أفكار الغزالي وما قدّمه للإنسانية، تكون أقل، وذلك لمراعاة عناصر الرواية من شخصيات وحبكة درامية، لكن كتاب "برفقة أبي حامد الغزالي: إصلاح القلب" يعبّر عن أهم المحطات في حياة الغزالي، وأفكاره التي قدمها حول الصوفية، والارتقاء بالإنسان، وصفاء القلب وارتقاء المجتمع، وكيف تساعد كتاباته على تحسين الناس والمجتمع.

ما الفرق بين أن تقدمي عن الإمام الغزالي رواية وكتاب؟

لا يوجد ربط بين الرواية والكتاب، البعض يفضل قراءة كتاب علمي وليس رواية، وأتوقّع أن البعض قد يقرأ "برفقة أبي حامد الغزالي: إصلاح القلب" لكنه لم يقرأ رواية الغواص والعكس، أو أن البعض أحب شخصية الغزالي وشعر بأهميتها فقرأ الاثنين.

والكتاب في الفصل الأوّل، يقدم شيئاً من السيرة الذاتية للغزالي، لإعطاء القارئ نبذة عن تطوّر مراحل حياته، ورحلاته الفكرية المختلفة وبحثه في الفلسفة وعلم الكلام، والباطنية والتصوّف، الذي وجد فيه ضالته.

في الفصل الثاني تحدثت عن التصوّف، لأن الغزالي كان يستخدم لغة خاصة عن المتصوّفة، وكان من المهم أن يتمكن القارئ من معرفة مكانة الغزالي من إطار التصوّف في هذا الوقت، وتطوّر الفكر الصوفي، وكيف وضع له الغزالي أساس علمي وعقلي.

ما أهمية أن تطرحي أفكار الغزالي راهناً ومن منظور علاقته بالسلطة؟

قد يتصوّر البعض أن الصوفية هي الزهد والبعد عن الدنيا، لكن الحقيقة أن قراءة أفكار الغزالي تعملنا كيف نعيش معاً بطريقة أفضل؛ لهذا نعم نحتاج جداً في الوقت الحالي إلى قراءة أفكار الغزالي ولأسباب عدّة منها: انتشار التعصب للرأي- سواء علماني أو ديني- وعدم سماع رأي الآخر أو التعلم منه، وإصدار الأحكام على الآخرين لأن جزءاً من حديثهم لم يعجبنا، فيصبح حكمي أن كل كلامهم خطأ، وهو أمر أكّد عليه الغزالي أكثر من مرة في ضرورة فهم معنى "العلم" والبحث الذي يتضمن الصواب والخطأ، ومن المهم البحث عن الصواب.

يدعونا الغزالي أيضاً إلى التغاضي عن الاختلافات بيننا كبشر، ويعملّنا أن رجل الدين لا يلجأ إلا لله ولا يريد سوى رضاه ولا حاجة به إلى الناس ولا الشهرة ولا المال، وهو ينبّهنا إلى أن علاقة الفقه بالمجتمع والقواعد الدنيوية، هدفها جعل المجتمع أفضل، وأن فكرتنا عن إصلاح القلب والأخلاق، هدفها معرفة كيفية التعامل مع الناس من حولنا بشكل أفضل، وبالتالي يرتقي المجتمع.

أكدت في الكتاب أن الإمام الغزالي كان ينظر إلى الصوفية بشكل مختلف، كيف ذلك؟

الغزالي جعل الصوفية علماً لا يتعارض مع الفقه، بل مكمّل له، وعبّر عن الصوفية وشرحها بطريقة عقلانية في كتاب "إحياء علوم الدين"، ثم في "ميزان العمل". وأوضح وبشكل عقلاني لماذا قد يعجز العقل؛ لذلك فالغزالي أسس للصوفية كعلم عقلي، وجمع في كتبه الكثير من كلام المتصوّفة الأوائل، الذي نجده على شكل مقتطفات في كتب مختلفة.

في "الغواص" أكدت على أن العقل هو الحاكم الأول عند الغزالي، لكن تركيزك الأساس كان على القلب. هل جاء هذا الفكر في مرحلة ما بعد الاعتزال؟

لا تَعارض بين العقل والقلب لدى الغزالي؛ فالإنسان قد يصل بعقله إلى بعض الأشياء، لكن شعوره والصفاء النفسي، يصل به إلى أشياء أكبر وأكثر عمقاً، والفكرة أنه كلما كان القلب نقياً وابتعد عن الغيبة والحسد والحقد والطمع، وغيرها من الذنوب، كلما زادت قدرته على الوصول للحقيقة بصورة أوضح، واستخدام العقل من دون هذا الصفاء النفسي، قد يساعدنا ويصل بنا إلى منصب مرموق في الحياة، لكننا للتقرّب من الله، نحتاج القلب إلى جانب العقل.

حياة الإمام الغزالي مرّت بمراحل مختلفة، فهل تجدي أن الطريق للإيمان عند الغزالي بدأ بالشك أم باليقين؟

الغزالي كان من الشجاعة أن يحدثنا عن مراحل الشك المختلفة، وهناك مرحلتان للشك مرّ بهما- كما ذكر دكتور سليمان دنيا- مرحلة الشك القصوى أو الكبيرة التي مر بها في بداية شبابه، ثم مرحلة تالية من الشك، حول أي الاتجاهات الفكرية التي يذهب إليها.

تحدث الغزالي عن هاتين المرحلتين في "المنقذ من الضلال"، وفي المرحلة الأولى- التي أطلق عليها مرحلة السفسطة- قال إنه للخروج منها نحتاج إلى "نور من الله"؛ ولذلك قال "نور يقذفه الله في القلوب"، وهو ما قاده للخروج من هذه المرحلة، أما مرحلة الشك الثانية، فقد توقفت عندما اتجه إلى التصوّف والعمل بما يعلم كما يخبرنا.

ما الفرق بين أن تكتبي رواية عن شخصية تاريخية وشخصية لها أهمية دينية؟

بالطبع هناك فرق كبير؛ بالنسبة لي الكتابة عن الغزالي كانت مخيفة، فهو شخصية عبقرية ولها أهمية دينية وفكرية كبيرة، كما أن الكثيرين لا يفهمونها بشكل صحيح، وبالتالي بالنسبة لي الكتابة عن الغزالي فيها الكثير من التحدي، وخصوصاً الكتاب، لأني حاولت اعتماد المنهج العلمي فيه، والاعتماد على المصادر والمراجع من دون تدخل آرائي الشخصية، لكن في الرواية أعبّر عن شخصية الغزالي الإنسانية، وعلاقاته مع زوجته وأبنائه، وهو تحدي فيه الكثير من الرهبة.

كيف تصفي العلاقة بين الغزالي والوزير نظام الملك في ظل ما اتسمت به الدولة العباسية من تشجيع كبير للعلم؟

العلاقة بين الغزالي ونظام الملك معقدة، بدأت والغزالي في سن صغيرة، ومنحه فيها نظام الملك مساحة للتألق علمياً والعمل على مؤلفاته، والتدريس في نيسابور أو بغداد، وبالتالي دخوله الأوساط السياسية، ووصوله لمنصب إمام بغداد، الذي تعلو سلطته بعض الوزراء. أما بالنسبة لعلاقته بنظام الملك، فأتصور أن بينهما الكثير من الاحترام والإعجاب، ورغم حب نظام الملك للعلم، لكنه في النهاية رجل سياسة بينما الغزالي رجل دين، وبالتالي افترقا.

العلاقة بين العلماء- ومنهم الغزالي- والسلطة خصوصاً في العصر العباسي معقدة. في رأيك أيهما استفاد من الآخر؟

شخصية الغزالي لا تحب المواجهات الشرسة، وهو ليس ضد السلطة وليس ثورياً، لكنه كان يريد إنقاذ نفسه من أي نوع من الطمع أو الجاه؛ لذلك في كتابه "إحياء علوم الدين"، يتحدث بشكل كبير عن "الجاه" والتفاف الناس واهتمامهم بالشخص وكيف نقاومه، فهو كان يحاول الابتعاد عن هذه المظاهر، لذلك في "المنقذ من الضلال" كان يجد أن تدريسه لم يكن لوجه الله فحسب، لكن جزء منه كان لحب الجاه، ولهذا فهو لم يكن ضد الحكام، ولكن ضد نفسه ويحاول إنقاذ نفسه، ولم يدخل في أي صراع مع حاكم في عصره، على العكس في نهاية الرواية رفض أي مناصب رسمية.

ما هي أصعب المناطق في كتابة رواية عن الغزالي؟

الفصول الأخيرة كانت الأكثر صعوبة، لأنها مرحلة ما بعد التصوّف، ما نعرفه من معلومات عن هذه المرحلة قليل بسبب ابتعاده عن السياسة وقلة الكتابات عنه، على عكس مرحلة ما قبل التصوف، التي كُتب عنه خلالها الكثير في كتب التاريخ، وهو ما استلزم بحثاً أكبر وزيادة مساحة الخيال في الكتابة، عن علاقاته مع من حوله.

ما أكثر ما يجذب انتباهك في الشخصيات التاريخية للكتابة عنها؟

أهتم بشكل أكبر بالشخصيات التي أتصوّر أنها لم تحصل على حقها، الشخصيات التي تركت أثرا لكن لم ينصفها التاريخ بالقدر الكافي، مثل شخصية الوزير بدر الجمالي، الذي أنقذ مصر من الشدّة المستنصرية، وظهر في رواية "الحلواني" أو شخصية السلطان قلاوون ومحمد بن الناصر قلاوون، والسلطان برقوق في رواية "المماليك"، أو أحمد بن طولون، الذي كان سبباً في نهضة كبيرة بمصر، أو أبو العباس المرسي.

ماذا يمثل لك حصولك على جائزة الشيخ زايد العام الماضي، واختيارك في الهيئة العلمية للجائزة نفسها؟

حصولي على جائزة الشيخ زايد كان شرفاً كبيراً لي؛ فهي من أكبر الجوائز العربية، وتمنح الفرصة لترجمة الأعمال ووصولها للقارئ الغربي، وبالتالي الوصول لقرّاء جدد. وبالنسبة لاختياري كعضو في الهيئة العلمية للجائزة، كنت قبلها ولمدة عام، عضواً في لجنة اختيار البوكر العربية، وهذه الاختيارات فرص عظيمة لي للتعلم ومعرفة الاتجاهات الجديدة في الأعمال الأدبية في العالم العربي، والكتب العلمية الموجودة.