يشهد البيت الأبيض توقيع اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل، في الـ15 من سبتمبر الجاري، في هذا الإطار نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، رغبة تل أبيب في اعتبار هذه الاتفاقية "معاهدة سلام"، مثل ما جرى مع الأردن وقبلها مصر.

في الوقت الحالي، استخدم البيت الأبيض وإسرائيل والإمارات في البيان الثلاثي الصادر بخصوص التوقيع لفظ "اتفاقية"، كتبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان بالعربية، لفظ "معاهدة" (Treaty)، فيما استخدمت بالإنجليزية لفظ "Accord" أو "اتفاقية".

وعلى الرغم من تقارب المعنى بين المصطلحين "اتفاق" و"معاهدة"، فإن هناك فروقاً كبيرة بينهما من الناحية القانونية، تستعرض "الشرق" أبرزها في التقرير التالي.

معاهدة أم اتفاقية؟

بحسب موقع منظمة "قانون المعاهدات"، يظهر الفرق بين التعريفين في كون "الاتفاقية" يمكن أن تُبرم بين جهات مختلفة، سواء كانت شركات أو منظمات أو أفراداً، في حين أن المعاهدات تبرم بين الدول، ويوقع عليها قاداتها، بما يجعل لها شكلاً أكثر رسمية وإلزاماً.

وهناك أمثلة كثيرة على الاتفاقيات الدولية، مثل: اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والفساد والإرهاب النووي، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وغيرها.

وعادة ما تبرم الدول العديد من الاتفاقيات والمعاهدات، وفقاً لأجندة السياسات الخارجية الخاصة بها. إذ يتفق كل من الاتفاقية والمعاهدة في الخطوات التي تتخذ لإبرامها. ففي البداية يبدأ الأمر بالمفاوضات، ثم توقيع المندوبين المفوضين، ومن ثم توقيع رأس الدولة بعد موافقة السلطات التشريعية في البلدان الموقعة.

تعريف قانوني

دكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي، يوضح أبرز الاختلافات بين المصطلحين وفقاً لأعراف القانون الدولي، قائلاً: "المعاهدات تنشأ لتسوية قضايا سياسية أو إعلان هدنة أو سلام بعد حالة حرب أو إنشاء حلف أو تحديد حقوق والتزامات. وهي تعقد على مستوى الدول أو المنظمات الدولية، ويتفق خلالها الأطراف على عدة بنود تكون ملزمة قانونياً لكل الأطراف الموقعة".

ويضيف لـ"الشرق": "على الجانب الآخر تتعلق الاتفاقيات بالقضايا الفنية كالأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والبييئة والعسكرية وغيرها. وتتفق الأطراف الموقعة على عدة بنود تحرص على تنفيذها، وعدم الإخلال بها، ولكن لا تكون لها صفة الإلزام القانوني نفسها الموجودة في المعاهدات".

ويشير الغتيت إلى أن أفضل مثال لتوضيح الأمر هو "معاهدة فرساي"، التي أسدلت الستار بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الأولى ونزاع دام 5 سنوات، وأسفر عن وفاة 37 مليون شخص، وكان التوقيع عليها بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر ضمن مؤتمر باريس للسلام عام 1919.

خلال ذلك المؤتمر، اتفقت الدول المشاركة على عدد من النقاط الأساسية، من بينها إنشاء عصبة الأمم المتحدة للفض بين الجهات المتنازعة، وتحميل ألمانيا مسؤولية اندلاع الحرب، مع إلزامها بتعويض الأطراف المتضررة مالياً.

كما يلفت أستاذ القانون الدولي إلى "معاهدة سان فرنسيسكو" باعتبارها دليلاً على مفهوم المعاهدات، وهي المعاهدة التي جرى توقيعها عام 1951، وتُعرف بمعاهدة السلام مع اليابان، وكانت بين طوكيو وقوات التحالف عقب الحرب العالمية الثانية، ووقعت عليها 50 دولة.

ويؤكد الغتيت أن "المعاهدات الدولية" أحد أبرز سبل إرساء السلام بين الدول بعد سنوات طويلة من الحرب.

اختلافات جوهرية

في سبيل تنظيم القواعد القانونية المنظمة لإبرام المعاهدات، اعتمدت الأمم المتحدة في ديسمبر 1966، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول، واشتملت مسودة الاتفاق على القواعد القانونية المنظمة لإبرام المعاهدات وخطواتها، إذ تبدأ بالتفاوض ثم التوقيع من قبل المندوبين أو المفوضين، قبل إبرامها من قبل رئيس الدولة بعد موافقة السلطة التشريعية في البلدين.

وارتكز اتفاق فيينا لقانون المعاهدات، على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، وتأكيد أن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، تجب تسويتها بالطرق السلمية، ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي.

وبحسب دكتور مختار غباشي، أستاذ العلوم السياسية نائب المركز العربي للدراسات السياسية، فإن هناك اختلافاً جوهرياً بين الاتفاقية والمعاهدة، فالأولى تضع إطاراً عاماً ومبادئ يجب على الدول الموقعة أن تراعيها وتلتفت إليها، في حين أن المعاهدة تكون محددة أكثر ببنود واتفاقات إلزامية.

ويضيف غباشي لـ"الشرق": "على سبيل المثال، أبرمت مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1978، ووقعت على معاهدة السلام معها في العام التالي. وتضمنت الاتفاقية الإطار العام والمبادئ العامة للمعاهدة التي وقعت في وقت لاحق كإنهاء النزاع بين إسرائيل والدول العربية والعيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها. أما المعاهدة، فأوضحت بشكل محدد وتفصيلي كيفية تعديل وضع القوات، وحل جميع الخلافات التي تنشأ في المستقبل، وغيرها من التفاصيل المتفق عليها بين الطرفين".

وبحسب غباشي، فإن "ذلك الاختلاف بين المصطلحين هو ما يجعل معاهدة السلام المنتظر توقيعها بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل تأخذ شكلاً أكثر إلزاماً للجانبين عن اتفاقية تطبيع العلاقات".

مصر وإسرائيل.. اتفاقية ثم معاهدة

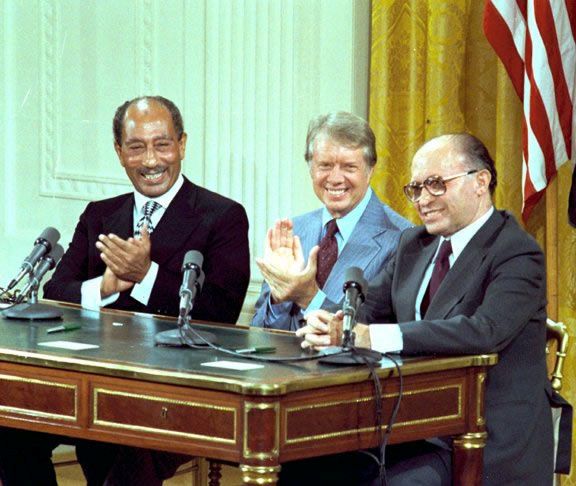

في عام 1978، وقع الرئيس المصري الراحل أنور السادات اتفاقية "كامب ديفيد" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مناحيم بيجن، بعد سلسلة مفاوضات برعاية الرئيس الأميركي وقتها جيمي كارتر، والتي أدت لاحقاً لإبرام معاهدة السلام في عام 1979.

واشتملت المحاور الرئيسية للمعاهدة بين القاهرة وتل أبيب على إنهاء حالة الحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء التي احتلتها بالقوة العسكرية عام 1967، فضلاً عن إقامة علاقات ودية بين البلدين.

كما ضمت المعاهدة السماح للسفن الإسرائيلية باستخدام قناة السويس، وبدء مفاوضات إنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى اعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية.

الأردن وإسرائيل..

أما المعاهدة الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، برعاية أميركية، فقد تناولت النزاع الحدودي.

وفي الـ26 من أكتوبر 1994، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين والملك الأردني الراحل الحسين بن طلال معاهدة سلام، أنهت 46 عاماً من حالة الحرب.

وضمنت المعاهدة الموقعة بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون، الأمن لإسرائيل على أطول حدودها، ووضعت الأساس للتعاون الاقتصادي. كما اعترفت "بالدور التاريخي" للأردن في إدارة الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

ويقول الدكتور وليد قزيحة، أستاذ العلوم السياسية ومستشار هيئة التدريس للنموذجيين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لـ"الشرق"، إن اتفاقي القاهرة والأردن مع إسرائيل، عبارة عن مُعاهدة تقوم على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، بمعنى أن الدولتين العربيتين استعادتا الأرض المحتلة منذ 1967.

ويضيف أستاذ العلوم السياسية: "الاتفاقان المصري والأردني اقتصرا على التنسيق بين الأجهزة الحكومية، بعكس الاتفاق بين أبوظبي وتل أبيب، حيث شمل الأخير التنسيق الاقتصادي والأمني والثقافي وبعض المجالات الأخرى".