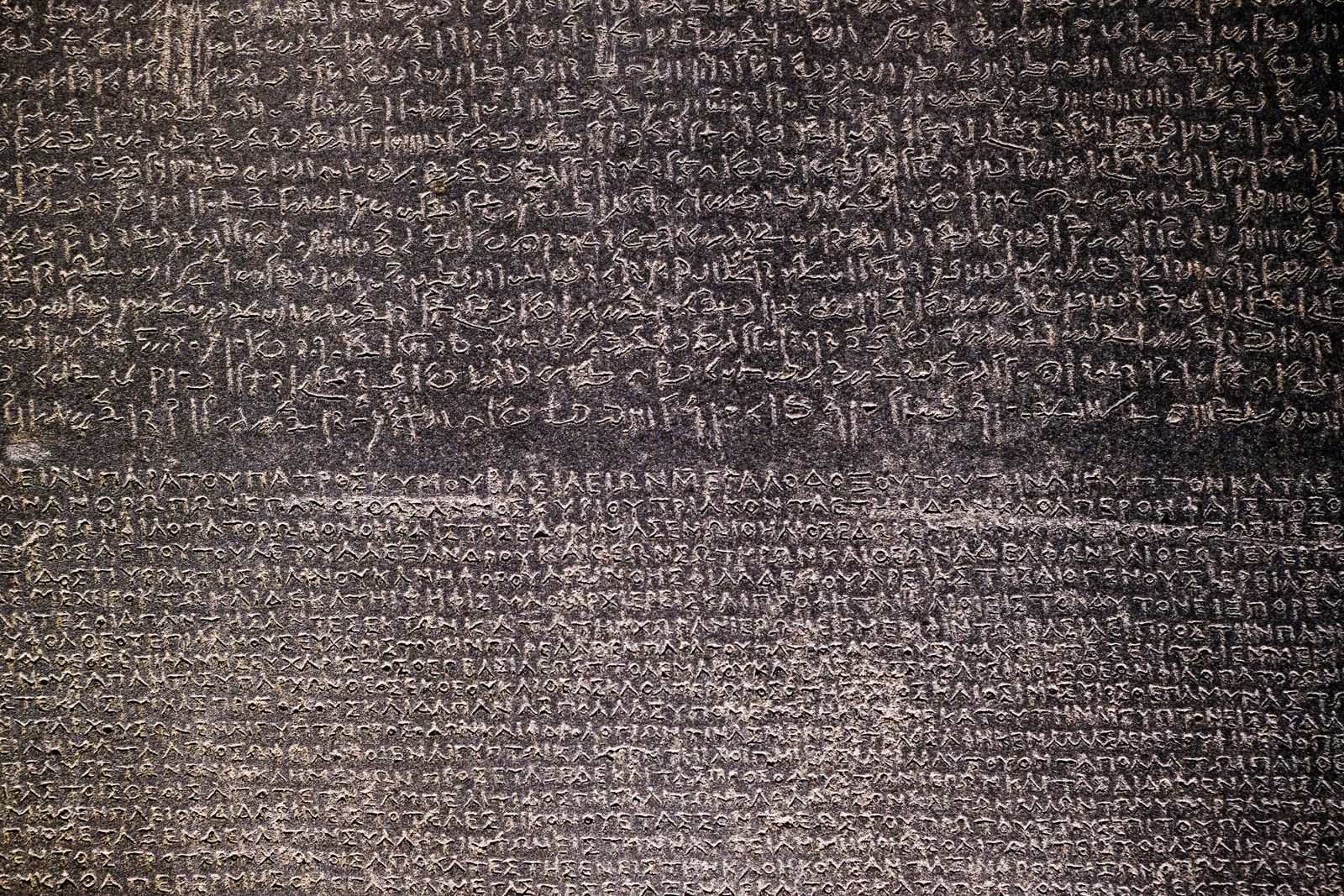

"بطليموس له الحياة للأبد، محبوب بتاح" عبارة مكتوبة بالهيروغليفية، منحوتة على قطعة حجرية، معروفة باسم "حجر رشيد"، داخل الخرطوش الملكي كانت بمثابة الخيط الذي بدأ به العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون رحلته في فك رموز اللغة المصرية القديمة بعد أن كانت مجرد طلاسم غامضة.

يحتفي العالم في فبراير الجاري بمرور 200 عام على إنجاز شامبليون بفك رموز حجر رشيد، ذلك النقش الذي يرجع لعام 196 قبل الميلاد، وأصدره أحد الكهنة كرسالة شكر لبطليموس الخامس لأنه رفع الضرائب عنه.

وانطلقت الاحتفالات من قسم المصريات بمتحف اللوفر في فبراير، إذ نشرت الصفحة الرسمية للمتحف لوحات توثق الاكتشاف الخالد لشامبليون.

بداية الرحلة

بدأت رحلة فك رموز اللغة الهيروغليفية حين عثر أحد ضباط الحملة الفرنسية على مصر، ويدعي بيير فرانسوا بوشار، على الحجر المصنوع من البازلت عام 1799م في مدينة رشيد بشمال مصر.

أثار الاكتشاف ضجة وقتها نظراً إلى أن الحجر منقوش عليه اللغتان المصرية القديمة بالكتابتين الهيروغليفية والديموطيقية، واللغة اليونانية.

وبعد هزيمة القوات الفرنسية في معركة أبي قير البحرية على يد القوات الإنجليزية تم نقل الحجر إلى بريطانيا ليبقي بها حتى يومنا هذا.

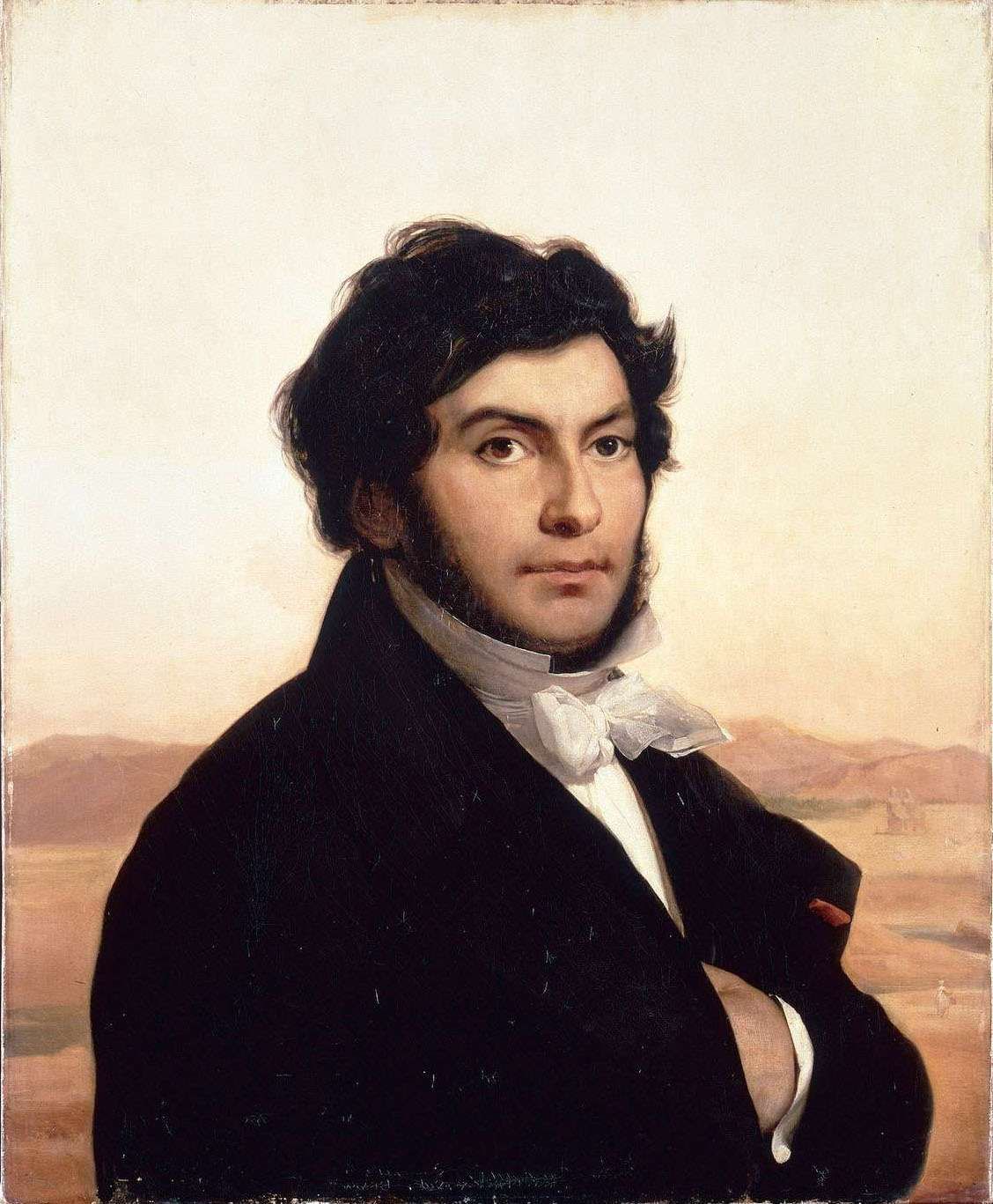

منذ العثور عليه، صنع فنانون وعلماء نماذج مقلدة من الحجر ورسومات للكتابة الموجودة عليه، لتسهيل معرفة الرموز المصرية القديمة، لكن جهودهم لم تصل إلى سر اللغة المصرية القديمة، حتى جاء العالم الفرنسي الشاب جان فرانسوا شامبليون في كشف هذا اللغز، الذي فتح أمام العالم أسرار حضارة مصر القديمة.

ليست صدفة

"دور العالم العبقري شامبليون في فك رموز حجر رشيد لم يكن وليد الصدفة، وعلى الرغم من صغر سنه فإن ثقافته وتأثير أسرته عليه ونشأته كانت لها فضل كبير في الوصول إلى هذا الاكتشاف، الذي يعتبره العالم أجمع كنزاً كبيراً"، بهذه العبارة استهل عالم المصريات الفرنسي كريستيان ليبلان حديثه لـ"الشرق"، إذ رصد خلاله المراحل التي مر بها شامبليون منذ طفولته حتى اكتشافه.

وعن طفولة شامبليون ونشأته، قال ليبلان، إن لأخيه الأكبر جاك جوزيف الدور الأكبر في تعليمه، إذ كان يتولى وقتها منصب أمين مكتبة الملك، فأمد أخاه الصغير بكتب المؤرخين على رأسهم هيرودوت، وكان شامبليون ضليعاً في تعلم اللغات فأتقن اليونانية والعبرية والعربية والفارسية والإنجليزية، كما درس اللغة القبطية في مصر القديمة على يدي الكاهن أثناسيوس إذ اعتمد عليها بشكل أساسي في كشفه الكبير.

وفي أحد خطابات شامبليون، ذكر العالم الفرنسي أنه ألقى محاضرة في مدينة جرينوبل الفرنسية أمام عدد من العلماء، وأكد وقتها أهمية اللغة القبطية في معرفة رموز اللغة الهيروغليفية، واعتبرها "التطور الأخير للغة المصرية القديمة"، وكان عمره وقتها لم يتخط 16 عاماً، بحسب ليبلان.

اللغة القبطية

تعد اللغة القبطية بمثابة عنصر السحر في فك رموز المصرية القديمة، إذ اعتمد علىها شامبليون بشكل أساسي، بعكس باقي العلماء الذين سبقوه ولم يتمكنوا من الوصول إلى إنجازه.

ويشرح عالم المصريات الأميركي الشهير بوب براير، آلية عمل شامبليون، قائلاً إنه ظل يعمل لسنوات في دراسة حجر رشيد متنقلاً في أرجاء باريس، معتمداً على معرفته باللغة القبطية في دراسة النص المكتوب، وقارنه باليونانية ولاحظ تكرار كتابة اسم بطليموس أكثر من مرة في الجزء العلوي من حجر رشيد.

ولم تقف دراسته عند هذا الحد فدرس نصوصاً مصرية قديمة متنوعة، وتوصل لبعض أسماء الملوك والمصطلحات. على سبيل المثال وصل لمعرفة كتابة اسم كليوباترا، واستمر جهده لسنوات حتى تمكن من فك طلاسم اللغة عام 1822 وكان عمره وقتها 32 عاماً.

ويرى براير أن عبقرية شامبليون "تكمن في استخدامه اللغة القبطية كتطور أخير للغة المصرية القديمة وبدونها لم يكن يصل إلى إنجازه التاريخي".

الصراع الإنجليزي الفرنسي

بعد كشف شاملبون عن إنجازه التاريخي احتد الصراع بين بريطانيا وفرنسا، وادعت الأولى حينها أن عالمها الإنجليزي توماس يانج، هو من توصل لبعض الرموز قبل سنوات من هذا الكشف، خصوصاً أن بريطانيا وظفت جميع علمائها للوصول إلى هذا اللغز.

وقال براير، إن توماس يانج توصل فقط لأول حروف من اسم بطليموس، وجمع الكلمات المتكررة لكن لم يتمكن من الوصول لباقي الرموز، أما شامبليون فاكتشف جميع الرموز المكتوبة ولم يعتمد فقط على الحجر، بل درس نصاً على قاعدة إحدى المسلات المصرية القديمة في بريطانيا، وتوصل وقتها إلى نتائج كبرى.

وبحسب كريستيان ليبلان، فإن يانج اعتمد فقط على مقارنة النصوص اليونانية والديموطيقية، لذلك لم يتمكن من فك الشفرة، بعكس شامبليون الذي أضاف لذلك دراسته اللغة القبطية لذلك يعتبره العالم المؤسس الحقيقي لعلم المصريات.

شامبليون وتوثيق الهيروغليفية

في أحد خطابات شامبليون كتب: "الطريق إلى مصر يبدأ من تورينو" في إشارة إلى قسم المصريات في متحف تورينو، الذي يعد من أكبر الأقسام في أوروبا. جاء شامبليون إلى مصر عام 1827 في بعثة توسكانية -تابعة لتوسكانيا بإيطاليا- وفور وصوله التقى حاكم مصر وقتها محمد علي وأمره الأخير بإنشاء قانون لحماية الآثار المصرية، وأهداه سيفاً من الذهب.

وأقام شامبليون، خلال رحلته إلى مصر في منطقتي أبو سمبل والكرنك (بمحافظة الأقصر جنوبي مصر)، وسكن أيضاً في مقبرة رمسيس الرابع بوادي الملوك في الأقصر. ويروي شامبليون في أحد خطاباته أنه تناول لحم التماسيح في مأدبة عشاء داخل المقبرة، ووثق رحلته في كتابه الشهير "مصر والنوبة".

كان اكتشاف شامبليون دافعاً للعلماء لتوثيق اللغة الهيروغليفية وتدريسها في العالم أجمع، فبعد وفاته أضاف العديد من العلماء لكشفه الكبير.

الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار المصري الأسبق، قال لـ"الشرق" إن أبرز من جاء بعد شامبليون، كان العالم الألماني ريتشارد ليبسيوسمن بروسيا، إذ كلفه فريدريك الرابع ملك الدنمارك وقتها، بزيارة مصر ومكث فيها 3 سنوات بين 1842 و1845 وزار مناطق كثيرة.

المصريات ومتاحف العالم

وصحح ليبسيوس قراءة ونطق بعض العلامات المصرية القديمة، منها علامة "مس"، التي كان يعتقدها شامبليون حرفاً واحداً، وهو "م". وأخذ ليبسيوس عند رحيله لبلاده مجموعة من الآثار المصرية التي شكلت نواة لمتحف برلين.

وتابع الدماطي: "جاء إلى مصر العالم الفرنسي الكبير أوجست مارييت عام 1850، بغرض شراء المخطوطات القبطية في وادي النطرون، وظل يرسل الآثار التي يكتشفها إلى متحف اللوفر حتى عام 1858".

ومارييت، تولى إدارة الآثار المصرية، وألّف عدة كتب، أبرزها كتاب "دندرة" وسجل نصوصه على أربعة أجزاء.

وأشار الدماطي إلى جهود العالم الألماني هينريمش بروجش، الذي ألّف أول قاموس للغة المصرية القديمة، وكانت تلك الخطوة بمثابة نهضة كبيرة إذ نقل بروجش كماً كبيراً من النصوص، وأسس أيضاً أول مدرسة للآثار المصرية عام 1870، ودرس فيها أحمد باشا كمال -أحد أكبر علماء الآثار المصريين- ولقبت وقتها بـ"مدرسة اللسان المصري".

وعن الدور الذي لعبه كمال، قال الدماطي، إنه اهتم باللغة المصرية القديمة وساهم في نقل نصوص اللوحات البطلمية وألّف قاموساً من أهم قواميس اللغة في 22 جزءاً بترتيب العلامات الهيروغليفية وحاول نشره 1922 كقاموس "هيروغليفي عربي فرنسي"، لكن طلبه قوبل بالرفض حتى نشر بعد 80 عاماً في مصر.

وتلت تلك الجهود ما قام به العالم الإنجليزي آلان جادرنر، الذي كان له دور كبير في توثيق اللغة المصرية القديمة بتأليفه كتاباً لقواعدها، وهو ما بات يعرف بالإنجليزية باسم Egyptian Grammar.