لسنوات ظل الادعاء الشائع بأن جزء كبير من أزمة الدراما التلفزيونية العربية، سببها إجبار الصُنّاع على تقديم أعمالهم في ما لا يقل عن 30 حلقة، بسبب الموسم الرمضاني الذي صارت الإعلانات -ونجومها- تتحكم فيه بشكلٍ أساسي منذ أكثر من عقدين.

وتم تصدير نبوءة أنه في حال ما تحررت الصناعة من وطأة الثلاثين حلقة، المحشوة بالرطانة وملئ الوقت والحبكات الفرعية الزائدة عن حاجة الشخصيات والمتفرج -على حد سواء- سوف يستقيم إيقاع الأعمال، وتنسجم الموضوعات مع الزمن الصالح لصياغة الحكايات بما يليق بكم الأحداث أو طبيعة النوع أو زخم التفاصيل.

ولكن عقب أكثر من موسم رمضاني، تصدرت فيه الأعمال ذات الـ15 حلقة القنوات ومنصات العرض، لا يبدو أن النبوءة قد تجلت أخيراً، التي طالما روّج لها الصُنّاع وصدقها الجمهور، بل بدا الأمر أقرب لاستبدال كيان مترهل يثقل على حواس التلقي، ويكتم أنفاس الوقت المخصص للمشاهدة بكيان آخر ضامر وجاف وشحيح الجودة السردية والإيقاعية، لمجرد أن يتم تقسيم الشهر بين عدد أكبر من الأعمال، وبشكلٍ لا يخلو من السمترية، ولكن يخلو من فهم البديهيات التي تتكون منها الدراما في أبسط مكوناتها، أن كل قصة لديها زمنها الخاص في الحكي، وأي تكثيف مجحف أو تجاوز زائد يؤدي بالضرورة ودون استثناءات إلى إفساد السردية وهتك روح العمل.

العديد من الأعمال التي قدمت عبر المواسم الأخيرة، مغلفة في إطار الـ15 حلقة، يمكن الجزم بأنها تعرضت لضغوط إيقاعية بالسالب أو الزائد، مما أعاد إلى الأذهان مأساة الـ30 حلقة التي لا تزال متحققة -ولو على استحياء- على الشاشات هنا وهناك.

صحيح أن هناك تجارب تمكن صُنّاعها من ضبط الإيقاع بالقدر الذي تحتاجه الحكاية دون كلل أو ملل، لكن لا تزال "الصحوة الإيقاعية" الخاصة بالارتباط العضوي بين القصة وزمن روايتها غير متحققة بالشكل الناضج أو المُفرح بالنسبة للمتلقي، والذي لا يزال ينتظر أن تهدأ ساعته الذهنية التي تحدد مدى استغراقه في العمل أو سأمه من المتابعة والنفور من استكمال الحلقات.

الصحوة الإيقاعية

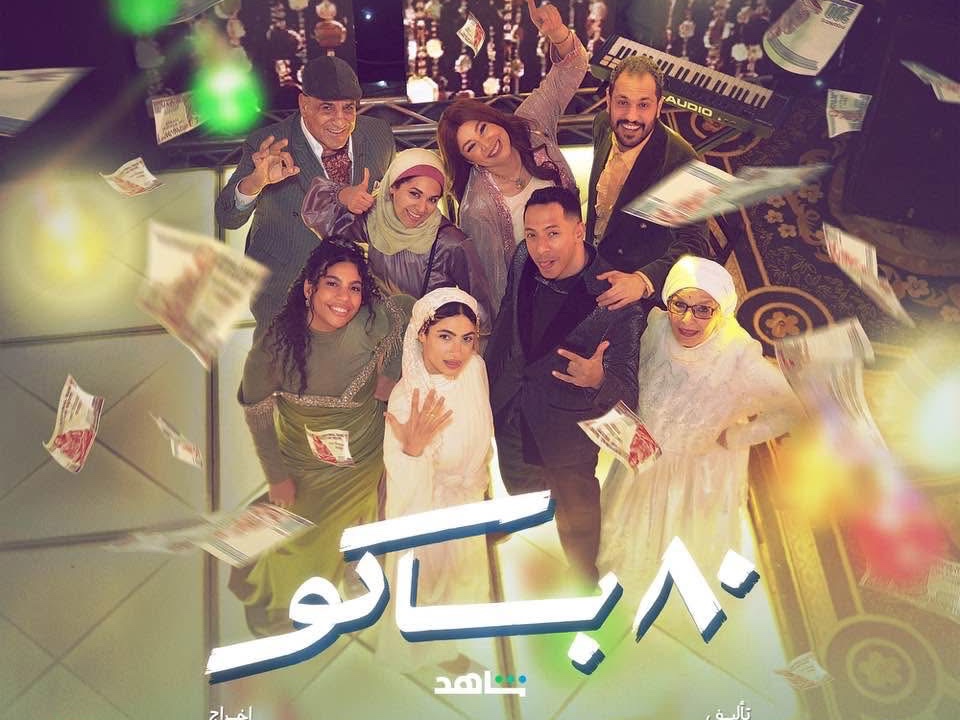

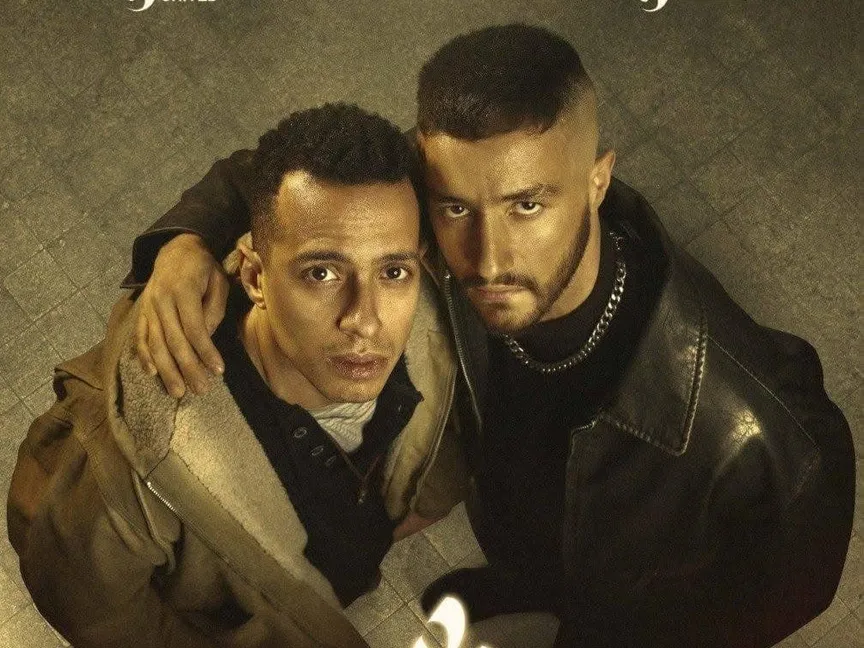

بالنظر إلى مسلسل مثل "ولاد الشمس" كتابة مهاب طارق -العمل الثالث الذي يحمل اسم المؤلف الشاب هذا الموسم- وإخراج شادي عبد السلام -صاحب أكثر اسم فني جرئ- يمكن التعرف بسهولة على أزمة "الصحوة الإيقاعية" غير المتحققة، رغم قوة القضية المطروحة، وهي كيف يستغل مدير أحد دور الأيتام نزلاء الدار في نشاط إجرامي، بينما يتصدى له 3 من أبناء الدار بعد أن شبوا عن الطوق، وتحرروا من السيطرة الوهمية لـ"بابا ماجد".

ورغم متانة الأداء التمثيلي لكل العناصر تقريباً، وعلى رأسهم المخضرم محمود حميدة، وأصحاب حمل التشخيص الأساسي أحمد مالك وطه دسوقي، في تطور مذهل لموهبة تنضج على مهل، وتستوي على تلة الحضور الجذاب أمام الكاميرا.

أزمة "ولاد الشمس" هي أزمة إيقاع بالأساس، والمقصود هنا هو عدم تناسب زمن الحلقات مع كم الأحداث المعروضة أو متن الحبكة الرئيسية أو الحبكات الفرعية، وبدلاً من الالتفات إلى صياغة تفاصيل تخص الصراع الأكبر بين "بابا ماجد" والشباب الثلاث (مفتاح وولعة وقطايف)، أو الصراعات الفرعية مثل علاقة "ولعة" و"سحر" التي تكبره في السن، ويبحث فيها عن أمه المفتقدة، أو "مفتاح" و"سعاد" التي تستغله، أو "قطايف" و"تهاني" الصحفية الشابة التي تريد أن تكشف أسرار الدار الفاسدة.

نقول بدلاً من الالتفات إلى دعم الصراعات بقرارات تتخذها الشخصيات بناءً على إرادتها الحرة أو تكوينها النفسي أو ردود الفعل المدفوعة بذهنيتها المرسومة من قبل المؤلف، فرط الصنّاع في أن يكون الصراع يحمل السخونة اللازمة -المعنوية وليست المادية بالضرب والقتال والمطاردات- من أجل تحقيق أكبر قدر من الإيهام المعتمد على منطقية الأحداث ومتانتها التي تقنع المتفرج أن يستغرق بكليته في القضية، ويتوحد مع الشخصيات، وندمجه في عالم المسلسل ككل.

الملف الدوار

في الحلقات الـ5 الأولى، بدت التجربة حيوية ومختلفة وحافظ النص والشكل البصري والأداء التمثيلي واختيار المكان الرئيسي -القصر العتيق- وحتى التعليق الصوتي في الحلقة الأولى، والذي بدا دخيلاً على الأسلوب حيث اختفى تماماً فيما بعد، وحلّت محله الديالوجات الثنائية الطويلة الخاملة، على قدر من الجاذبية والسلاسة والاختلاف المطلوبين من أجل أن يحجز العمل مكانه في قائمة الأعلى مشاهدة بالنسبة للعديد من شرائح الجمهور، ووجدت فيه مختلف الأذواق درجات متفاوتة من الاستمتاع والتأويل.

ولكن بمجرد أن بدأ ما يمكن أن نعتبره الفصل الثاني من الحكاية، والذي يمكن تحديده تقريباً بدخول الصحفية "تهاني" إلى الدار، وظهور تمرد الشباب بشكلٍ واضح على "بابا ماجد" بإفسادهم حفلة يوم اليتيم التي خطط لها من أجل التبرعات، بدت الأزمة الإيقاعية والسردية واضحة، وظهرت مشكلة الملف المجاني الذي ظل حتى الحلقة الأخيرة ينتقل من يد إلى أخرى.

عندما يقوم "بابا ماجد" بحبس الصحفية على سبيل المثال، فإن "قطايف" يعثر عليها بالصدفة، وبالتالي كان من الممكن أن يعثر عليها أي شاب آخر أو حتى "أمينة" نفسها مشرفة الدار، لا يوجد خصوصية في العثور عليها بما يتفق مع مبدأ استغلال طبيعة الشخصيات -قطايف مثقف يحب العزلة للقراءة والتأمل- ثم تصعد "تهاني" إلى مكتب "بابا ماجد" الذي بالصدفة يترك الخزنة المهمة جداً مفتوحة لتعثر بالصدفة على الملف المهم جداً، وعندما تذهب به لرئيس التحرير تكتشف أنه بالصدفة أو بالتلفيق باعه لمنافس "ماجد" وهو رجل عصابات مافيوزي يحطوه الـ"بودي جاردات" الذين يمثلون أسوأ صورة لهذه المهنة، لأن "ولاد الشمس" لا يكفون عن ضربهم كلما دخلوا إلى فيلا الرجل بمنتهى السهولة، واستعادوا الملف أو كما ضربهم "ولعة" في الحلقة الأخيرة ليعرف مكان "بابا ماجد".

وبالصدفة نفسها التي تخص الملف، يعثر "ولعة" على مفتاح الخزنة مرة ثانية في جيب "بابا ماجد" ويأخذ الملف بمنتهى السهولة، وهو نفسه الملف الذي يعرف من خلاله "مفتاح" بالصدفة أن "ولعة" هو وريث الدار، وأن "ماجد" هو عمه وهو الذي يتسبب في مقتل كل من "قطايف" عندما قام "بابا ماجد" بوضع السم له، رغم أنه عقاب مبالغ فيه جداً لا يشبه أسلوب الرجل القائم على الترهيب الشديد، ولكن دون جريمة! بل أن شخصية "قطايف" نفسها لا تبدو بقدر العمق والقوة التي تستدعي قتلها -وهي واحدة من السقطات الميلودرامية العديدة في المسلسل- ولكن من أجل تصعيد الصراع بين "بابا ماجد" و"ولعة" و"مفتاح" وحبسهم إياه في قبو الدار.

ونفس الملف هو الذي سوف يفقد "مفتاح" حياته بسببه، لأنه بالصدفة يحاول منع "ولعة" من الذهاب إلى الشرطة لاتهام "بابا ماجد" بأنه استولى على الدار، لتكون عصابة "بابا ماجد" في انتظاره بالخارج، ليتلقى "مفتاح" الطعنة دفاعاً عن "حبيب أخوه"، وهي العصابة التي لا أثر لها طوال مدة حبسه أو عند عثور "ولعة" عليه وضربه وتسليمه بمنتهى السلاسة والسهولة للشرطة في الحلقة الأخيرة!.

ناهينا عن صدف مثل مشاهدة "سحر" لـ"سعاد"، وهي تغوي "ولعة" بناءً على مؤامرة مع "بابا ماجد" لكي يتأزم الموقف بينهم من أجل استمرار التوتر في العلاقة حتى النهاية، أو أن ابن "سحر" بالصدفة من بين ملايين من سائقي "التكاتك" في مصر، هو صاحب "ولعة" الذي يستدعيه ليشهد على زواجه -من أمه- بدلاً من صياغة حبكة منطقية تستغل العلاقة الأوديبة الجيدة بين الحبيب الشاب والأم والابن.

بل أن بعد كل المرات التي بحث فيها "ولعة" عن أمه بشكلٍ هستيري -حد الهزل- يعثر زميله في الدار على الصورة الأصلية التي تجمعه بأهله بالصدفة في غرفة "بابا ماجد" ويعطيها له كي يذهب لـ"ياسين الحداد" -الخصم اللدود والأوحد تقريباً لكل من "ماجد" والشباب- من أجل أن يعرف طريق أمه.

ميزان الإيقاع

في مقابل كل الصدف التي أشرنا إليها، والتي من الواضح أن النص لم يكن ليصعد إلى ذروته أو أي من نهايات خطوطه بدونها، وهي الوسيلة الأسرع في دفع الحبكة والقفز بالصراع، دون أن يبذل صنّاعه أي جهد في بناء له وجاهته الدرامية، نجد حلقات بأكملها لا تحتوي على أحداث تذكر، بل تحتشد بكم من الديالوجات الثنائية، وإعادة إنتاج المشاعر حوارياً والتي صارت ظاهرة وطافحة على سياقات المشاهد، دون أن يغفل المسلسل الفقرة اليومية للرقص و"التعقيب" سواء؛ بسبب احتفالي أو لمجرد تنفيس الطاقة أو حتى من باب "الفلاش باك" الترفيهي.

لدينا بالفعل حلقات لا تحتوي في ميزان الإيقاع إلا على حدث واحد فقط -غالبا فينال مثير نسبياً- بينما بدن الحلقة نفسه خالي الوفاض من أي تفاصيل تخص الخصومة أو قرارات الشخصيات وأفعالها -بعيداً عن منطق الصدفة المجانية- لكي تتأزم الأمور، ويعلو صوت الصراع دون صراخ، ولكن بتدرج جذاب وحقيقي.

كان الأولى بدلاً من ترك حلقات الفصل الثاني من دون أحداث تذكر، وتمرير الصدف الواحدة تلو الأخرى، أن يجتهد الصُنّاع، خاصة المؤلف، في التخطيط للتصاعد عبر فعل راسخ له أصل في تكوين الشخصية، وليس عبر الاستثناء والعابر.

"قطايف وعبيد"

في واحدة من التعليقات على شخصية "قطايف" التي قدمها معتز هشام، شبهه رواد "السوشيال ميديا" بشخصية "سقراط" التي قُدمت في الفيلم الكلاسيكي "العفاريت" قبل نحو 30 سنة، الطفل/ الشاب المثقف الذي يرتدي نظارة، ويتحدث بالاقتباسات التي تثير الضحك والسخرية أكثر مما تثير الذهن، أو تنطق بالحكمة، وهو نموذج هزلي تقليدي طالما استخدم للسخرية من المثقفين السطحيين أو المدعيين، وهو نموذج طريف، لكنه نمطي جداً بما يفوق حتى نمطية شخصيات مثل "ولعة" -الملاكم العصبي الذي تسبق يده تفكيره- أو "تهاني" الصحفية الشقية المتمردة بنت وسط البلد ومقهى الحرية، أو "ياسين الحداد" الأب الروحي الأقرع.

هذا "القطايف" لا يمثل الشخصية التي من الممكن أن تثير درجة الحزن لدى المتلقي -ولا نقل أهل الدار- عندما يتم قتلها، بل لو أنه فقد عينه على سبيل المثال التي يقرأ بها لصار حجم التعاطف معه أكبر بدلاً من مشهد الموت المجاني وغير المبرر على يد "بابا ماجد".

في مقابل هذه النمطية والسطحية في تقديم شخصية من المفترض أن موتها يمثل تحول محوري في العلاقة بين الشباب و"بابا ماجد"، والجريمة نفسها يتم اكتشافها بالصدفة وكأن العمل ينقصه صدفة أخرى، لدينا شخصية شديدة الثراء حتى أنها تبدو دخيلة على هذا العالم الذي تحكمه الصدفة والنمطية، وهي شخصية "عبيد القزم" قصير القامة التي قدمها بإتقان جليل الممثل المسرحي مينا أبو الدهب، منذ أن التقطه "بابا ماجد" من السيرك، وهو لا يزال شاباً يافعاً ورباه في الدار كخادم أو ملاك صغير يأتمر بأمره في كل شيء، بل أن اختيار الاسم نفسه "عبيد" هو تصغير صفة عبد، والتي تناسب مكانة وحجم الشخصية المادي والمعنوي، وهي الشخصية التي لا تنصاع لمنطق الصدفة خلال الأحداث، بل أن كل قرارتها سواء التمرد الخفي أو الولاء الكامل تأتي بناءً على تركيبتها النفسية والجسدية، وعلاقة السيد بالعبد شديدة التعقيد بينه وبين ماجد، مع فارق الطول الرهيب بين حميدة وأبو الدهب، والذي استغله المخرج بشكلٍ تعبيري رائع في الكثير من مشاهدهما.

هذا التفاوت الكبير بين رسم شخصية مثل "قطايف" وأخرى مثل "عبيد" في العمل نفسه، يعكس علامة استفهام كبيرة حول مدى إخلاص الصُنّاع لعملهم، ولا نستثني المخرج من دوره في تطوير النص والعمل عليه درامياً، وليس فقط بصرياً، وهو الإخلاص الذي تفاوتت درجاته أيضاً بين قوة الصورة وهشاشة المحتوى الدرامي أو بناء السردية كلها.

وأخيراً نشير إلى غرابة تفاصيل مثل غناء أبناء الدار لأغاني نجم الشيخ إمام -مثل بقرة حاحا- في أثناء تحطيمهم مخزن المخدرات المجبرين على العمل فيه، وهي لمحة ثورية لا تناسب لا الجيل ولا السياق ولا ذوقهم في سماع المهرجانات.

وكذلك هوس "بابا ماجد" بأغاني مطرب الـ"أندر جراوند" مصطفى رزق، ثم اختفاء الأغنيات في النصف الثاني من الحلقات، ربما بعد أن تم الاعتراض على استغلالها من قبل كاتبها ومغنيها -نقول ربما- وبالتالي فقدان "بابا ماجد" واحدة من ميزات الشخصية التي تكسر نمطية "أشكيف" ألف ليلة أو الغول أو ذئب الحواديت الليلة الذي يحتجز الصغار المتسللين من فراشهم.

كان لدى "ولاد الشمس" فرصة كبيرة أن يكون علامة مميزة في موسم متواضع وغير متزن، لكن فقدانه الانضباط الإيقاعي واعتماده المفرط على بناء درامي ينشط فقط بالصدف! جعله نموذج يستحق الدراسة حول ضرورة التأني قبل الحكم على أن شكل الـ15 حلقة هو مُلخص الصناعة، والتي لا تزال تعاني من أدران العقود الماضية التي أفسدت الكثير من مكوناتها، وأساليب تعاطيها مع الموضوعات والجمهور على حد سواء.

* ناقد فني