بعد نهاية الحرب الثانية، عرف الغرب قفزة تنموية كبرى جعلته يعيش حالة من الرخاء الكبير، رافقتها سنوات طويلة من السلام. وبعد انهيار جدار برلين سنة 1989، وتفكّك منظومة النظام الشيوعي مع انهيار الاتحاد السوفياتي، تأكد هذا السلام. في حين كان العالم يتخبّط في التخلف والفقر والحروب، ودام الأمر نحو ستين عاماً.

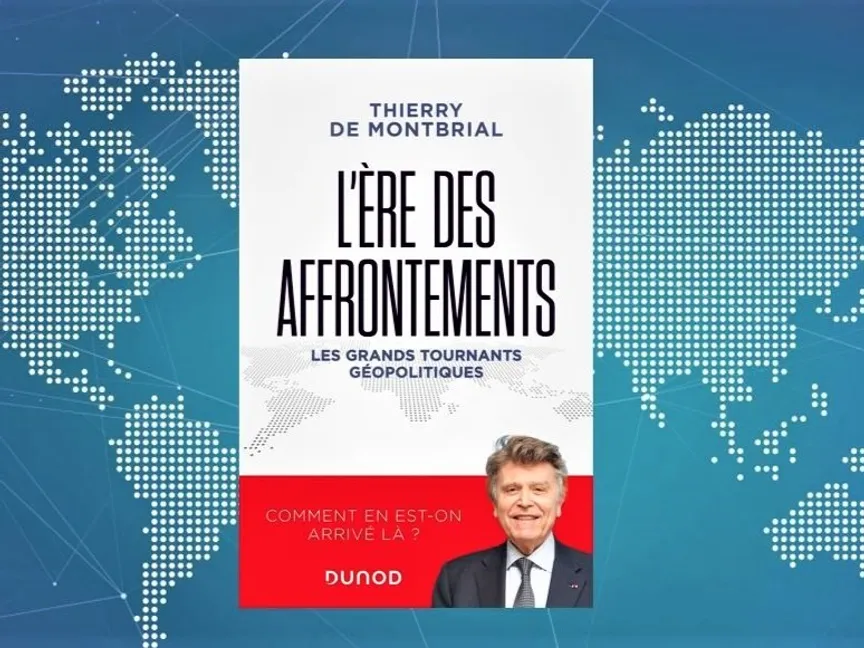

ينطلق تييري دو مونبريال، عضو الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية، ومؤسس معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، أحد مراكز الفكر الأكثر تأثيراً في المجتمع الدولي، من الانفجار الكبير الناجم عن أحداث رئيسية، مثل حروب الشرق الأوسط في قلب العالم الإسلامي، وحرب إسرائيل على غزة بمساعدة أميركية وغربية لا مشروطة، ثم الحرب الروسية الأوكرانية في قلب أوروبا.

صدر كتاب "عصر المواجهات، المنعرجات الجيوسياسية الكبرى" عام 2025 في 550 صفحة، عن "دار دينو" الفرنسية.

يقول الكاتب في مستهله: "بقي الأوروبيون مطوّقين بنظرة مثالية، منعتهم من فهم مسألة مهمة، أن القارة الأوروبية بأكملها ستصبح محطّة في دوامة ستفقد فيها بسرعة السيطرة. وبدلاً من مواجهة الواقع، خلدوا إلى الراحة، يدغدغهم حلم نهاية التاريخ والسلام الدائم، معتمدين على انتشار لا يُقاوم لاقتصاد السوق والديمقراطية".

أضاف: "اعتقدوا أنهم يعيشون في مبدأين كونيين، وكأن البشرية تخضع لقانون يسمو فوق القوانين التي تتبناها كل ديانة كبرى. هكذا تغاضى الغربيون، وخصوصاً منهم الأوروبيين، عما يجري في الجزء الآخر من العالم، على الرغم من مساهمتهم الكبيرة فيه، كما لو كانوا في جزيرة معزولة، بعيدين عن الواقعية السياسية، معتبرين خطأ، أن البشرية وحدة سياسية موحّدة.

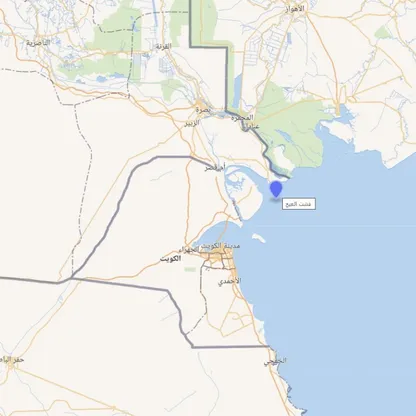

المنعرج الأول : العراق

يفصّل الباحث في جزأين أساسيين من الكتاب حالة أوروبا والعالم معاً تحت عنوانين معبّرين، "بعد الحرب الباردة، أي حرب؟" و"التحولات الجيوسياسية الكبرى"، وذلك على امتداد عقود ثلاثة من 1989 إلى السنة الحالية.

ويذكر في الجزء الأول، الأحداث السياسية الكبرى التي تعاقبت، وأدت إلى تأزّم العالم بأسره، بدءاً بتفكّك الاتحاد السوفياتي الذي اعتبره الغرب انتصاراً، وهو في الحقيقة انهيار لتوازن عالمي قوي، أحدث فراغاً هائلاً.

ولفت الكاتب إلى أنه "حين يسقط عملاق، تهتزّ الأرض من تحته، ولا أحد يعلم كيف سيتوزّع الغبار بعد ذلك. الفراغ نفسه حدث بعد هجمات 11 سبتمبر، ومحاولة فرض أميركا لنظام عالمي جديد، قائم على ما سُمي الحرب على الإرهاب، وعلى التدخل العسكري في مناطق شتى من العالم، بإعلان "حرب بلا حدود جغرافية واضحة، ولا عدو تقليدي محدد، ولا نهاية معلنة".

في هذا الإطار جاء غزو العراق، الذي بني على تقديرات خاطئة، ثم محاولة إعادة بنائه باسم "ديمقراطية مفروضة من الخارج، ومشحونة بإيديولوجيا تبشيرية تشبه إلى حد بعيد الحروب الصليبية الحديثة".

كل هذا أحدث في المحصلة فراغاً تم استغلاله من جهات إقليمية أخرى، فاقمت من الأزمات، وكان العالم الإسلامي أول من دفع الثمن، في رأي الكاتب، "إذ تمّ اغراق الشرق الأوسط في فوضى سياسية وأمنية، لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم".

المنعرج الثاني : أوكرانيا

يرى الكاتب أن ما حدث في أوكرانيا، دليل ثانٍ رئيسي على مثالية الغرب، التي هزّت العالم في العمق. إذ تم تبرير مساندة أوكرانيا بكل الوسائل والإمكانات العسكرية والمالية، على أساس أن الرئيس الروسي يعتزم غزو أوروبا، وبالتالي فإن الأوكرانيين قاتلوا من أجل إنقاذ أوروبا.

لكن الكاتب يرى أن المشكل في المقام الأول، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، كان استعادة السلطة المركزية وإعادة النظام في روسيا. ثم في المقام الثاني، هو منع أي حكومة تسعى إلى الدعم الغربي، وخصوصاً الأميركي، من الظهور على حدوده روسيا بأي ثمن.

الصين بين المنعرجين

أصبحت الصين قوّة اقتصادية منذ بداية التسعينيات، بفضل الإصلاحات التي أجرتها، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، حتى أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

رافق ذلك توسّع قوّتها العسكرية، وعقد الشراكات مع روسيا ودول أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. ويتأكد ذلك أكثر مع كونها القوة التي "لا تنحني تحت ضغط القوى الغربية، بل هي دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية الخاصة بها، حتى وإن أدى ذلك إلى تعارض مصالح مع دول أخرى".

نهاية العالم الثالث

كان بروز الصين إيذاناً بنهاية مقولة العالم الثالث، الذي كانت جزءاً منه، والذي عانت دوله من الاستعمار الأوروبي في مجملها، والتحقت بها دول أخرى مثل الهند والبرازيل، التي صارت قوى صاعدة، الأمر الذي أسهم في تعقيد العلاقات الدولية، وقلب الخريطة الجيوسياسية للعالم رأساً على عقب.

ويرى تييري مونبريال "أن الفهم الصحيح لما يقع لا يجب أن يستند على مفهوم الصراع بين "الديمقراطيات" و"الأنظمة الشمولية"، بحسب النظرة المركزية الأوروبية". ويرى أنه تمّ فرض مفهوم جديد هو "الجنوب العالمي"، لا يعترف بهذه الثنائية الاختزالية لواقع سياسي معقّد.

نحو حرب باردة ثانية

وصلت درجة التعقيد إلى حدّ تحويل الجنوب إلى مجال الحرب الباردة الثانية برأي الكاتب. فإذا كانت الحرب الباردة الأولى لم تتحوّل إلى حرب عالمية ثالثة بفضل وجود الردع النووي، فها هي انتقلت إلى الجنوب العالمي.

يرى مونبريال أن الواقع على الأرض "حيث لا تزال فيه العولمة قائمة، يعرف حالياً وضعاً يجمع بين الصراعات والتداخل المتزايد بين الدول، وهو ما أدى إلى اضطرابات كبرى على المستوى العالمي. الأمر الذي قد يحوّل نزاعاً محلياً إلى صراع عالمي، لا سيما أن التكنولوجيا جعلت الحروب هجينة أكثر فأكثر".

يشكّل الكتاب صوتاً آخر يقوّض الأوهام التي بنت عليها أوروبا خصوصاً، علاقاتها مع باقي دول العالم، بناء على نظرة تعالٍ، ترى في كل معارض لسياساتها ديكتاتوراً يهدد القانون الدولي. وهو القانون الذي تم تصميمه أصلاً، اعتماداً على "ميزان قوى" بين قوى عظمى تملك كل وسائل الدمار والتدخل.

وهذا ما ذهبت اليه صحيفة "لوموند" قائلة: "إن تأملات مؤسس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI)، تؤسس الخلفية الضرورية لفهم ما يحدث اليوم بين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين والأوروبيين".