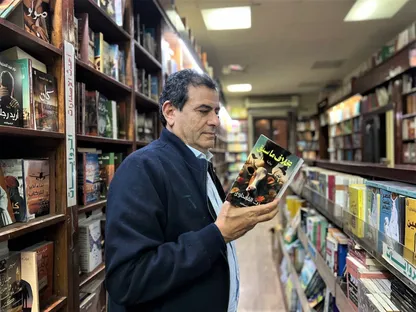

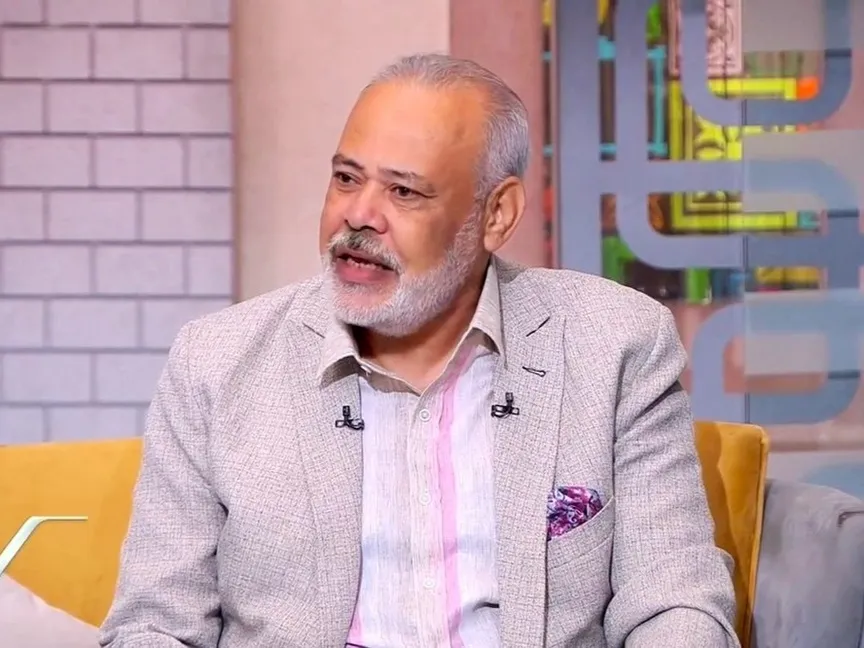

ليس من المعتاد أن يفوز شاعر عامّية بجائزة الدولة في مصر، لكن مسعود شومان استحقها بجدارة، لأنه راهن على العمل والإبداع وليس الدعاية والتسويق. اختار الظل برغم أنه وكيل وزارة الثقافة المصرية، وترك خلال 40 عاماً، منجزاً من الدراسات والأبحاث الميدانية في "مربعات ابن عروس"، و"السيرة الهلالية"، وحتى فنون الفرجة "الكناوية" المغربية.

هنا حوار مع د. شومان بمناسبة فوزه بجائزة التفوّق المصرية فرع الآداب:

من المرّات النادرة التي يحصل فيها شاعر عامّية على جائزة الدولة للتفوق، هل تعتقد أنها اعتراف رسمي بشعر العامية المهمّش؟

شعر العامّية حظي من قبل بتقدير رسمي، حين حصل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي على جائزة الدولة التقديرية، وظني أن جائزتي هي تأكيد على تقدير المؤسسة الثقافية لشعر العامّية، وتعميق لانشغالها بتقدير كل من يجذّرون هويتنا الثقافية، وهذا ما سعيت إليه عبر رحلة طويلة في الكتابة الشعرية والعمل البحثي الميداني في مجال الدراسات الشعبية والأنثروبولوجية.

لكن كثيراً ما يتكرّر اللغط حول جوائز الدولة وحصول موظفي وزارة الثقافة عليها، هل حدث ذلك معك؟

لا لم يحدث، لأني طوال مسيرتي الإبداعية والبحثية، لم أطرح نفسي بوصفي مسؤولاً، وحرصت على الفصل بين المهام الرسمية والإبداعية والبحثية، ثم أني في الميدان باستمرار، أبحث عن الظاهرة الفولكلورية في الجغرافيا المصرية، وأهيم في الشوارع لأصطاد قصيدتي من قلوب الناس، وأعيد إرسالها إليهم.

كيف ترى شعر العامّية الآن، وهل ثمّة جذور مشتركة تربطه بالشعر النبطي والتراث الشفاهي العربي عموماً؟

هناك خلط متواتر بين عدّة اصطلاحات حول الكتابة بالعامّية شعراً، يعكس جزءاً من الفوضى الاصطلاحية، مـن هذه الاصطلاحات المتواترة: العامّية المصرية، الشعر اللهجي، شعر المصرية العربية، الشعر الجماهيري، شعر العوام، الشعر الشعبي.

وما يؤكد هذا الخلط، أن العرف النقدي قد جرى، من باب التقدير، على إطلاق لقب "شاعر الشعب" على بيرم التونسي، ومنح هذا الإطلاق للبعض مسوّغاً في اعتباره شاعراً شعبياً. أما المشترك بين شعر العامّية والشعر النبطي، فهو مشترك لغوي لا جمالي، فالشعر النبطي أقرب إلى عمود الشعر، ويقترب من الأشكال الزجلية، بينما شعر العامّية، شعر تمرّد على القوالب، وتفرّدت مدارسه، ولم يقف عند حكمة ومباشرة الزجل، وأصبحت بعض توجّهاته أكثر حداثة من شعر الفصحى.

إذن كيف نفرّق بين شعر العامّية والزجل، وإلى أي مدى أفادته جماليات قصيدة النثر؟

من الجلي أن نفرّق بين اصطلاحات ثلاثة هي: الشعر الشعبى، الزجل، شعر العامّية، وهى بينها اختلافات/ خلافات. أعتقد أنه أصبح ضرورياً الوقوف على كل واحد منها، وكشف بعض محـاور جدل شعراء العامّية مع الثقافة الشعبيـة.

فالشاعر الشعبي يعبّر عن جماعته (بها وعنها ولها)، في سياق متجانس، لا يسمح بالخـروج على التقاليد، وليـس لمتلقي النص الشعبي ـ من أبناء الجماعة الشعبية ـ حرية القبول والرفض، وكل ذلك يتم في إطار المنظومة التي تحكم العقلية الشعبية، التي راكمت أعرافها وقوانينها عبر تجاربها الحياتية، وآمنت ورسّخت إيمانها بعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها، حتى أصبح قانونها هو "منظومة قيمها".

أما الـزجـل، فيعتمد الأبحر الخليلية أوزاناً له، إلى جانب ما اخترع من أوزان، وهو يحفل بروح ساخرة تتخذ من النقد الاجتماعي أسلوباً. كما يلاحق اللحظات الساخنة، والقضايا الآنية. ويلتـزم الزجـل بالعمـود الشعري، مع تنوّع أشكاله، ويبدعه شاعر فرد يتمتع باستقلالية ـ ما عن رؤية الجماعة الشعبية، وهو في الغالب يعبّر عنها ولها؛ وحين تتبنى الجماعة بعض نصوصه تتحوّل إلى نص شعبي يتـوارى مبدعه في ظلاله، مؤثراً استقباله بوصفه نص الجماعة، وتنـزع عن النص ملكيته الفردية ليصبح هذا الشاعر أحد ملاكه، مع ملاك آخرين صدّقوه وتواشجوا معه، فتآلف مع روح الجماعة وذاب في نصوصها لتوسيع أفقها الشعري، وفاعليتها الجمالية.

بينما شعر العامّية، على اختلاف توجّهاته ورؤاه، هو شعر شاعر فرد، يتبنى رؤية وموقفاً تجاه العالم (عالمه الرؤيوي الخاص)، وهو شعـر يفارق برؤاه ـ غالباً ـ رؤية الجماعة الشعبية. فشاعر العامية قد يعبّر "عنها ولها "، وغالباً ما يعبّر "لها "، ولكنه لا يستطيع التعبير "بها"، وإلا أصبح شاعراً شعبياً، إضافة إلى تبنيه لرؤى خاصة، تنحرف كلية أو تتماس جزئياً مع منظومة الجماعة الشعبية، يلتزم بوحدة التفعيلة متمرداً على العمود الشعري بمعناه الخليلي الصارم.

ولا نغفل هنا الانحرافات البنيوية والرؤيوية التي تمّت في الآونة الأخيرة، منذ تسعينيات القرن العشرين، على وحدة التفعيلة أو تنوّعها، فيما يسمى بالعرف النقدي، بقصيدة النثر، التي صنعت قطيعتها مع الموسيقى بمعناها الكمي، متّسقة مع رؤيتها التمرّدية على الأعراف والأشكال المستقرة.

أين تضع تجربتك بين تجارب جيلك والشعراء الكبار أمثال صلاح جاهين وفؤاد حداد؟

أنا شاعر مجرب، وأومن بالشعراء الحدائق، أي الذين يزرعون أشجاراً متعددة في حيواتهم الشعرية. لقد كتبت قصيدة التفعيلة، ثم قصيدة النثر، والقصيدة الجدارية التي مثّلت ديواناً بكامله، والموال والمربع، وأحب التغريد على أوتار متعدّدة، وأشكال متنوّعة أقبل عليها لأصيد الشعر من داخل أقفاصها، لتحريرها من تراثيتها وماضيها التليد، وشعري يمثّل الموجة الثالثة في تاريخ شعر العامّية، بعد جيل الروّاد وجيل الوسط.

لماذا وأنت باحث مهم في الفولكلور جرى تهميش المرويات الشفاهية العربية مثل "سيرة بني هلال"، وكيف تنظر إلى قيمتها التاريخية والجمالية؟

معظم مؤسسات الثقافة العربية تنظر للمأثور الشعبي نظرة دونية، فهو على حد وصف أحدهم "وعاء من ورق لا يستوعب الفن الرفيع"، ثم يغضّون الطرف عن دراسته في الجامعات والمدارس. في حين أن طبقات الهوية الثقافية متعلقة به، بداية من الفنون القولية حكائية وشعرية، وضمنها السِير العربية التي تعدّ تراثاً مهماً لسد الفجوات التاريخية التي تناساها المؤرخون الرسميون.

فالسير الشعبية وأهمها سيرة بني هلال، هي السيرة الوحيدة التي نجت من الموت، لأنها ما تزال تعدّ جسداً عظيماً جمع في داخله أشلاء النصوص التي لم تكن لتقوى وحدها على البقاء، فاستقرت داخل نص السيرة فاكتسبت حياة جديدة.

والسيرة في هذا السياق، ليست كتاباً للحروب، لكنها كتاب للجغرافيا واللغات والنصوص المتنوّعة، ترسم طريقاً للبشر حين عبروا من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، ومارسوا الإبداع وأسكنوا فيه أحلامهم، بعد أن تمرّدوا على بداوتهم، أو فقرهم، أو قواهرهم الفيزيقية والثقافية.

كان لك جهد لافت في جمع مربعات ابن عروس فهل هو شاعر حقيقي بالفعل، وما سر شهرتها رغم مرور عشرات السنوات عليها؟

جمعتُ مربعات ابن عروس، وحقّقت مخطوطة تضم عدداً منها، وسافرت إلى تونس وذهبت لولاية ابن عروس، كما ذهبت للمغرب وطالعت نصوص سيدي عبد الرحمن المجذوب، المشتبكة مع نصوص ابن عروس، وأمر حقيقيته تحتاج إلى دراسات معمقة أخرى، وهذا لا يعني أنه كائن أسطوري، بدليل تجذّر اسمه ونصوصه في مصر، وأماكن أخرى، حتى أن له طريقة صوفية تسمّى "العروسية"، وشهرة المربعات تكمن في قدرتها على التكثيف الجمالي، واصطياد الحكمة المدهشة والوجودية، الملخّصة لمسيرة الإنسان في نهاية المربع.

عملت باحثاً ومسؤولاً ورئيساً للجنة الاستشارية العليا لأطلس المأثورات الشعبية، أين انتهى هذا المشروع، ولماذا لا يوجد أطلس للفولكلور العربي؟

أطلس المأثورات الشعبية، تمخّض عنه إدارة عامة تابعة لوزارة الثقافة، تضم عدداً من الجامعين الميدانيين في أنحاء مصر، وهم يقومون بجمع عناصر التراث الثقافي غير المادي، وقريباً سيصدر العمل الأطلسي الكبير ممثلاً في أطلس الفخار.

أما بالنسبة لأطلس الفولكلور العربي، فهو حلم نأمل أن نجتمع له، ربما رسمنا خارطة لتراثنا ومأثورنا، تعيد للذات العربية هويتها التي تذوب تحت سنابك العولمة، وتكاد تحوّلنا جميعا إلى نسخ تكرارية في مكينة العولمة المجنونة.

هذا يعني أن علاقتنا بالتراث العربي الشفاهي مشوّهة، وثمّة قطيعة بينه وبين الأجيال الحالية؟

المهزومون يمجّدون منتجات الدول القوية، ويحتقرون مصادر قوتهم، ولعل أهم مصادر قوتنا هو آبار المأثور الشعبي، الذى يحفل بالجمال والحكمة، ويمسك بكثير من الحلول الاجتماعية والثقافية. ولعل مصيبتنا الكبرى تكمن في تهميشنا لهذا التراث الغني، فنبعده عن الاستعمال اليومي، وعن التدريس بداية من التعليم الأساسي وانتهاء بالجامعات.

جرّبت أنواعاً مختلفة من كتابة شعر العامّية والمسرح والكتابة للطفل إضافة إلى النقد والبحث، عما تبحث وراء الكتابة؟

أبحث عن ذاتي، وعن صورة شعرية تحفر على جدران القلوب، فتكون شاهداً على وجودي في زمن ما، كما أبحث عن الضمير الذي يموت رويداً فينسى كلمات العدل ويمجّد القتل، ويقسو على الإنسانية باسم الفقر، ويعظّم من شأن الحرب في مقابل بيع قطع من البلاستيك. أبحث عن البلّورة التي تستقرّ في المخيّلة لتغيّر الذائقة وتنتصر للإنسان، في عالم يزدري العدل والحرية ويمجّد القبح.

هل ثمّة قصة ما تعتبرها خلاصة بحثك في التراث الشفاهي؟

بداية من حكايات الخلق التي سكنت الذاكرة الشعبية، مروراً بعدد هائل من الفنون القولية، وليس انتهاء بالحِكم والأمثال، فإن الجماعات الشعبية ما تزال هائمة في ماضيها، وترسم مستقبلها من خلال استدعاء الحكمة الكامنة في الصدور، وتحتال على الفقر بالأغنية والعزف والرقص.

ظني أن أهم الحكايات، هو اللحاق بكبار الرواة، قبل أن يتعرّى العالم من جماله بعد موتهم، فرحيل الرواة الكبار، يعني احتراق مكتبات شفاهية، لن يستطيع كبار كُتّاب العالم استعادتها من جديد.