ظهرت رواية "الطرف الأخير من شارع الشمس" أو "The Short End of the Sonnenalle" للكاتب توماس بروسيغ، بعد عشرة أعوام من سقوط جدار برلين وتوحيد ألمانيا.

الشارع المذكور، فضاء هذه الرواية ومسرحها، شارع ممتد لأكثر من أربعة كيلومترات في العاصمة الألمانية برلين قبل الحرب، وقد وجد نفسه في العام 1945، مع نهاية الحرب العالمية الثانية، مقسوماً كحال المدينة كلّها، جزؤه الأكبر في الغرب وطرفه الأخير يمتد عبر الجدار لينتهي "خلف الستار الحديدي" في "الجزء السوفياتي" من العاصمة الألمانية، أي في برلين الشرقية.

ستون متراً

كان الطرف الأخير من ذاك الشارع بطول 60 متراً فقط، لكنه كثيف المعنى واستثنائي الموقع، وفق سردية توماس بروسيغ. إذ يتخيل مايكل كوبيتش، الشخصية الأساسية في الكتاب، والفتى الذي ناداه الجميع باسم "ميتشا"، أن جوزيف ستالين حين كان مجتمعاً مع هاري ترومان وونستون تشرشل لتقسيم برلين، وذلك خلال مؤتمر بوتسدام صيف 1945، لم يشأ بهذه السهولة أن يمنح الأميركيين وحلفاءهم الرأسماليين شارعاً يحمل هكذا اسماً شاعرياً، أو على الأقل لم يشأ أن يمنحهم إياه كاملاً.

فالطغاة أمثال الرفيق ستالين، ضعفاء أمام الومضات الشعرية، واسم الشارع Sonnenalle، الذي يعني بالعربية "شارع الشمس"، شديد الومض والسطوع والإيحاء.

على هذا الأساس، واستناداً إلى ضعفه الشاعري، تشدّد "الرجل الحديدي" خلال مؤتمر بوتسدام، في محاولة المطالبة "بشارع الشمس" كاملاً، كي يكون في برلين الشرقية. إلا أن ترومان، رفض تماماً طلب غريمه السوفياتي، ولم يُحلّ الخلاف بين الزعيمين، إلا بتدخل من ونستون تشرشل، وتحت غمامة دخان سيجاره، الذي كان ستالين أشعله له قبل لحظات خلال المؤتمر.

أقدم "الكولونيل واردن"، أو الـ"بولدوغ" بحسب تسمية الروس، على رسم خط توفيقي على الخارطة المفتوحة على طاولة المؤتمرين، واقتطع من "شارع الشمس" 60 متراً إلى الشرق، مثّلت جائزة ترضية لستالين، ولم تشكّل استفزازاً حقيقياً لترومان. وهكذا حلّ الخلاف على شارع الشمس، وبات لبرلين الشرقية شمسها، ولرواية توماس بروسيغ فضاؤها.

نشرت الرواية للمرّة الأولى بالألمانية سنة 1999، وهي لم تتخط الفضاء الثقافي الألماني، إلا حين اكتشفها الروائي الأميركي جوناثان فرانزن، خلال تأليفه روايته "طهارة" "Purity"، التي تتضمن فصولاً متعلقة بـ"جمهورية ألمانيا الديموقراطية".

وكان فرانزن بغية كتابة تلك الفصول في "طهارة"، يستشير صديقته آنا روبيسامه، كونها ولدت وعاشت في برلين الشرقية. ونصحته الصديقة الألمانية بقراءة كتب بروسيغ، قائلة: "إن كنت تريد معرفة الحال الذي كانت عليه حياتنا آنذاك، عليك بقراءة بروسيغ".

قام الروائي الأميركي حينها بقراءة كتب عدّة من مؤلفات بروسيغ، منها كتابه الأول المترجم إلى الإنجليزية "أبطال مثلنا" "Heroes Like Us"، و"الطرف الأخير من شارع الشمس"، وكانت مفاجأة فرانزن الذي يقرأ الألمانية كبيرة، عندما أدرك أن رواية "شارع الشمس"، التي أثّرت فيه تأثيراً شديداً، وأدخلته طوال رحلة القراءة بحالة انتشاء متواصلة، تناغمت فيها فواصل الضحك والدموع، غير مترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

فهو لم يستطع التصديق أن رواية بهذا الذكاء والألمعية والتخفّف في الأسلوب الكتابي، والعمق في مقاربة حياة الشخصيات، لم تجد طريقها بعد إلى جمهور قراءة عالمي أوسع. فقرر إثر ذلك، العمل على ترجمتها بنفسه.

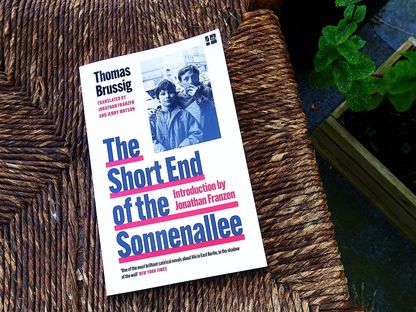

في نهاية المطاف، وصلتنا رواية توماس بروسيغ "الطرف الأخير من شارع الشمس" بالإنجليزية عام 2023، بترجمة مشتركة لجيني واتسون وجوناثان فرانزن، مع مقدمة كتبها الأخير، وصدرت ضمن نسخة الغلاف الورقي عن دار "4Th Estate" لندن عام 2024.

الرواية المعجزة

"الطرف الأخير من شارع الشمس" بحسب فرانزن، وفق ما كتب في مقدمته لنسختها الإنجليزية، أشبه بمعجزة. فهي تحدث خلال عقد السنوات الأخير ةمن حياة "جمهورية ألمانيا الديموقراطية"، وكان مضى 30 عاماً على التجربة الألمانية الشرقية، التي أوغلت في الحكم الشمولي ونظم المراقبة والضبط الإيديولوجي الجامد والمتزمت.

أي أن "الطرف الأخير من شارع الشمس"، كُتبت بأسلوب تذكّري استعادي، إثر مضي عشرة أعوام على سقوط جدار برلين، وإعادة توحيد ألمانيا. وهي، من هذا المنطلق، يفترض أن تكون تأملاً في مأساة تلك التجربة، في نواحي رعبها ومظالمها وكذبها وكآبتها، مثل التأمّلات التي ألفناها في أدب أوروبا الشرقية، القابعة تحت أثقال الشيوعية، بنماذج أعمال ميلان كونديرا وسخريته ومفارقاته الفلسفية، وكتابات إسماعيل كاداريه وحكاياته المرمّزة، أو في مسرحيات فاتسلاف هافل ذات الأبعاد الميتافيزيقية، وهذه أعمال اتسمت عموماً بجدية كبيرة وجسامة في المقاربة.

وما من بلد دار في فلك الاتحاد السوفياتي آنذاك، كان أكثر جديّة وصرامة من ألمانيا الشرقية، التي شكّلت ما يحاكي سجناً كبيراً حُصّنت حدوده الغربية، وقرنت بـ "قطاع الموت" "Death Strip"، الخط الممتد بمحاذاة الحدود، حيث كان يتم تصفية وقنص من يحاول العبور نحو الغرب.

بيد أن رواية بروسيغ، التي تدور أحداثها في مساحة 60 متراً بالطرف الشرقي من "شارع الشمس"، وتعيش شخصياتها في هذه المساحة، ويطلّون منها على "الجدار" وشحوبه وعلى "قطاع الموت" ورعبه، تمرّدت على ذلك الثقل في المقاربة، وجاءت بنصها وعوالمها وحكاياها المتواصلة والمحبوك بعضها ببعضها الآخر، متحرّرة من كل تلك الأجواء الصارمة، ومحتفية بالرقة واللعب والمراوغة والتعالي والأحلام.

نموذجنا من "شارع الشمس"

ونحن في الأدب المكتوب باللغة العربية، خبرنا نموذجاً استثنائياً ورائداً من هذا النوع الكتابي المتمرّد على ثقل الوقائع، ذات الأفاق المسدودة، وذلك حين ظهرت عام 1983 رواية "بناية ماتيلد"، التي كتبها الروائي اللبناني حسن داوود بفترة، زامنت أقسى مراحل الحروب المتناسلة التي ضربت لبنان، وحطّمت عاصمته بيروت شرّ تحطيم.

لقد غدت تلك المدينة التي تألقت يوماً كحاضرة متوسطية كوزموبوليتية، بؤرة تحكمها شريعة الغاب والميليشيات المقاومة، وتسحقها النزاعات العبثية اليومية ومظاهر العنف المسلّحة، التي باتت منذ ذلك الحين، نظرية سياسية مُطبّقة، تتبناها قوى إقليمية مهيمنة، تتمدد جغرافياً من خلالها. وكان سكان بيروت آنذاك كي ينجوا بحياتهم، في ظل ما يدور حولهم، أن يختصروا مظاهر عيشهم ويصغّروا خرائط تنقلاتهم، ويقننوا من متعهم وأحلامهم، من دون أن يتوقفوا عن ذلك كله، فيموتون كدراً.

و"بناية ماتيلد" كتبها داوود بتلك الأجواء وفي خضمها، ملتقطاً تلك القدرة الغريزيّة عند البشر الأفراد، والمتمثلة في التمسّك بعاديات العيش وأمكنته، مهما ندرت وتقلصت احتمالاتها وفضاءاتها. فكتب داوود عن أشخاص ما زالوا ينبضون ويتنفسون ويتحركون ويتلصصون في بنايتهم، داخل شققهم وعلى شرفاتهم وخلف أبوابهم ونوافذهم، وانغمس معهم في أدق تفاصيل العيش دون الخضوع للخلفية العامة القاتمة والوحشية المحيطة بهم.

بدا ذلك بمثابة كتابة مضادة للسياق السائد، ترى في ما يتمسّك به البشر الأفراد حتى الرمق الأخير من عاديات الحياة وتفاصيل العيش، رغم التحولات والضعف والهشاشة والعزلة الضاربة في كياناتهم، موضوعاً أساسياً في الأدب، يُنتج لغة متجددة خارجة على أسلوب الضجيج والصراخ الشعاراتي المحيط، ونابضة بالإيحاءات والصور والظلال والأضواء المصفّاة، والشعر الداخلي والاستكشافات التفصيلية.

الأبنية والأدراج

إن قراءة "الطرف الأخير من شارع الشمس" لبروسيغ اليوم، مثّلت بالنسبة لي تجربة ذكّرتني كثيراً باكتشاف وقراءة "بناية ماتيلد" في أواخر الثمانينيات. فرواية بروسيغ هذه "علامة" بالتأكيد في الأدب الطالع من تجارب أوروبا الشرقية خلف "الستار الحديدي"، بقدر ما شكلت "بناية ماتيلد" علامة في الأدب اللبناني الطالع من جحيم الحروب الأهلية.

إذ إن الرواية "البرلينية الشرقية" هذه، مثل رواية حسن داوود، تتخطى مشاعر الغضب والندم وأسلوب أسطرة الحوادث الذي وسم طريقة الكتابة عن العالم الجحيمي - الحربي المحيط. وهي في سياقها الألماني الشرقي، وفضائها السوفياتي تحديداً، تتخطى على نحو خاص مشاعر الغضب والندم، اللذين وسما نبرة الخارجين من تجربة "الستار الحديدي" حين يستعيدون ويستذكرون عالمهم ذاك.

فالأشخاص الخارجون من تلك التجربة عموماً، إما يكونوا غاضبين من عقود الحرمان والقمع، وفساد القيادة الحزبية ونفاقها، وخيانات الجيران والأكاذيب التي أجبروا على التعرّض لها أو الانخراط بها، وإمّا نادمين على انتهاء ديكتاتورية البروليتاريا، ومستائين من تفشي المادية الفظّة ومظاهر انعدام الأمان الاقتصادي، المترافقة مع انتصار الغرب في الحرب الباردة، إذ سبق وكانوا من العمال المتمتعين بحياة كريمة في ظل النظام الشيوعي البائد. غير أن "الطرف الأخير من شارع الشمس"، وبطريقة تحاكي "المعجزة"، وفق تعبير فرانزن، جاءت خالية من كل غضب أو ندم.

لا بد هنا في سياق المقارنة بين رواية حسن داوود اللبنانية، "بناية ماتيلد"، ورواية توماس بروسيغ الألمانية "الشرقية"، "الطرف الأخير من شارع الشمس"، من الإشارة إلى أنه برغم الإنغماسية التي بدت عليها الأولى، كونها كتبت بوقت زامن التجربة البيروتية القاتمة في مطلع ثمانينيات القرن العشرين، إلا أنها تلتقي مع رواية بروسيغ بالبعد الاستعادي والتذكّري. وكما كان هناك بين رواية بروسيغ، وبين الزمان والمكان اللذين تناولتهما فسحة عقد سنوات تقريباً، فإن حسن داوود كتب روايته عن بناية ماتيلد وسكانها، بعد سنوات من مغادرته له وانتقاله للسكن في مكان آخر، وربما أيضاً بعد هدم البناية وزوالها.

بالتالي فإن خيار الكاتبين في الغوص بعالمين يكادا يكونان متوازيين، مع بعض فوارق المساحة النسبية بين المدينتين ومسرحي الروايتين (بناية من أربع طبقات، بالحالة الأولى، وطرف شارع بطول 60 متراً، بالحالة الثانية)، يشير بعمق إلى تبلور مقاربة أدبية متماسكة عند الكاتبين، موضوعها الإنسان بأدق تفاصيله وعادياته وشرارته وخيباته، وخارجة تماماً على الثنائيات الاختزالية وازدواجيات البطولة والجبن، والشر والخير، والنضال والخسّة.

تخفف الفتوة

على أن العالم المتداعي والمتفسّخ لبناية متقادمة وسكانها المتهافتين، الذي اختاره داوود لتأسيس أسلوبه الأدبي في "بناية ماتيلد"، جاء في رواية بروسيغ بصورة أكثر جدة من ناحية العمر وحتى من ناحية العمران.

فالشخصيات الرئيسة في "الطرف الأخير من شارع الشمس"، معظمها من المراهقين، ورغباتها ومشكلاتها قلما تبتعد عن سطحية رغباتهم ومشكلاتهم. كما أن البنايات التي تعيش فيها عائلات شخصيات الرواية، هي بنايات الـ "Q3A" النمطية التي بنيت في برلين الشرقية بخمسينيات وستيتنيات القرن العشرين، واتسمت بشققها الضيقة الصغيرة، التي آوت جيلاً جديداً من العائلات الصغيرة والحديثة بعد الحرب العالمية الثانية.

هنا ولد فارق بالنسبة للروائيين في التعامل مع علاقة الشخصيات بمكان عيشها. إذ بالنسبة لـ"بناية ماتيلد"، البناية العائدة إلى الحقبة الانتدابية الفرنسية في مطلع عشرينيات بيروت، مثل الفضاء الداخلي عالماً رحباً، حافلاً بالأسقف العالية والجدران المعتّقة والأدراج والأبواب والنوافذ الواسعة، وهذه كلها عوامل خلقت سينوغرافيا داخلية غنية، عاشت الشخصيات في كنفها وتحركت في مساحاتها، وعوضت بها تعويضاً كبيراً عن ضيق العالم الخارجي، الذي لا يبعد أكثر من 700 متر عن خط التماس الخطر دائماً، والمشتعل بين الفينة والأخرى.

أما بالنسبة لـ"الطرف الأخير من شارع الشمس" فإن ضيق الشقق التي تسكنها الشخصيات، وكآبة العمائر الحديثة التي تضمّها، جعلتها تبحث عن مسرّاتها ومغامراتها وهمومها خارج وحدات السكن، وفي الفضاء الأوسع للطرف الأخير من شارع الشمس، وما يحيطه من هوامش وأطراف، وذلك دون التردد حتى في إدخال أمكنة خطرة، مثل "قطاع الموت"، في خارطة اللهو والمغامرات، وتوسّل العيش والحب والأحلام.

فالحدود مع الغرب، برغم انغلاقها أمام شخصيات الرواية الأساسيين، الذين جلهم من المراهقين، لم تكن منيعة تماماً بنظرهم، كما أن هؤلاء الأولاد لم يكونوا جميعاً مهووسين هوساً تاماً بالغرب وحياته. فهم كانوا قادرين مثلاً على متابعة قنوات التلفزة الغربية، وكان لديهم أقارب غربييون (وصلات مع مهربين) يجلبون لهم المنتجات الغربية، والفتاة الذين وقعوا جميعاً بحبها، ميريام، جميلة جميلات "شارع الشمس"، كان شغلها الشاغل اللعب مع صبية غربيين تمتعوا بحرية عبور الحدود، والقيام بزيارات دائمة إلى الشطر الشرقي من برلين.

والأهم من ذلك كله، كانت الموسيقى الغربية المحظورة سياسياً ورسمياً في جمهورية ألمانيا الديموقراطية، تصلهم عبر أثير برامج الإذاعة الغربية، فينسخونها بمهارة عالية على شرائط الكاسيت. لذا فإنهم برغم عيشهم في ظل نظام شديد القمعية، حرمهم على الدوام من أمور كثيرة، ظلوا بحياتهم اليومية، وعلى نحو مفارق، متمتعين بالامتلاء والغنى والحيوية.

شريط الحكايا والذكريات

تنهض حيوية "الطرف الأخير من شارع الشمس" على مجموعة من الشخصيات المتقاربة في هموم الحياة والعيش اليومي والمكان، وتؤلف تلك الشخصيات دائرتين متداخلتين، دائرة مايكل كوبيتش (ميتشا) وعائلته؛ شقيقته ووالده ووالدته وشقيقها الخال هاينز، الألماني الغربي والزائر الدائم من برلين الغربية الذي يأتي لزيارتهم في كل مرّة وجسمه حافل بالأغراض المهربة لكن غير الممنوعة أو المحظورة.

يخترق الكاتب الهندسة الروائية التقليدية، أو كأن هذه الرواية ضد التنظيم الروائي التقليدي للحياة، وضد الجدّية المعهودة في استعادة ماضي مكان حكمته القسوة والرقابة والوشايات ردحاً من الزمن. لا بل أن "الطرف الأخير من شارع الشمس"، كما "بناية ماتيلد" قبلها، تقترح طريقة أخرى للتنظيم الروائي وللجدية. إذ حين يجري تناول فضاء كان قائماً ثم اختفى، أكان ذلك الفضاء بناية أو شارعاً أو دولة شكلت مشروعاً سياسياً أحبط وما عاد موجوداً (حالة ألمانيا الشرقية)، فإن كل ما يبقى منه هو ذاكرة أفراده عنه.

ما يهم هنا يتمثل بالطريقة التي يختارها الأفراد الذين عايشوا ذلك المكان في تذكره واستعادة ما عايشوه وخبروه فيه. وهذه الطريقة في "شارع الشمس" قرّر بروسيغ منذ البداية أن تكون طريقة متخففة، عابثة ومضحكة، حين جعل لغة السرد لغة مراهقين، وهموم الحكايا هموم مراهقين. مراهقون لا تتاح لهم مغادرة مكانهم، فقاموا بتدبر عيشهم فيه على القاعدة القائلة إن "السعي لأمر قد يكون أهم بكثير من الحصول عليه".

أحد المشاهد الثيمية عن الحب في "الطرف الأخير من شارع الشمس" يتمثل بمشهد مركزي في منتصف الرواية (ص 60) عن رسالة حب تصل إلى الفتى مايكل كوبيتش. وقبل أن يتسنى لميتشا رؤية إن كانت الرسالة موجهة له فعلاً، وقبل أن يعرف هوية المرسل، يهب هواء عاصف ويطيرها من يده ويحملها فوق "الجدار" ثم يسقطها على "قطاع الموت"، ليبدأ ميتشا في محاولات حثيثة متكررة بالتعاون مع صديقه فريتز، لسحب الرسالة بوسائل شتى، منها مكنسة شفط كهربائية.

على أن الجدار وقطاع الموت هنا في سياق "الطرف الأخير من شارع الشمس"، لا يُذكران إلا عرضاً ليلعبا دور خلفية بعيدة رغم قربهما المادي. تماماً مثل الحرب وخط التماس في "بناية ماتيلد"، اللذان لا يحضران في الرواية إلا كخلفية بعيدة خافتة في حياة سكان البناية.