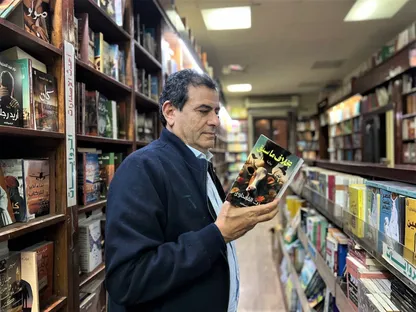

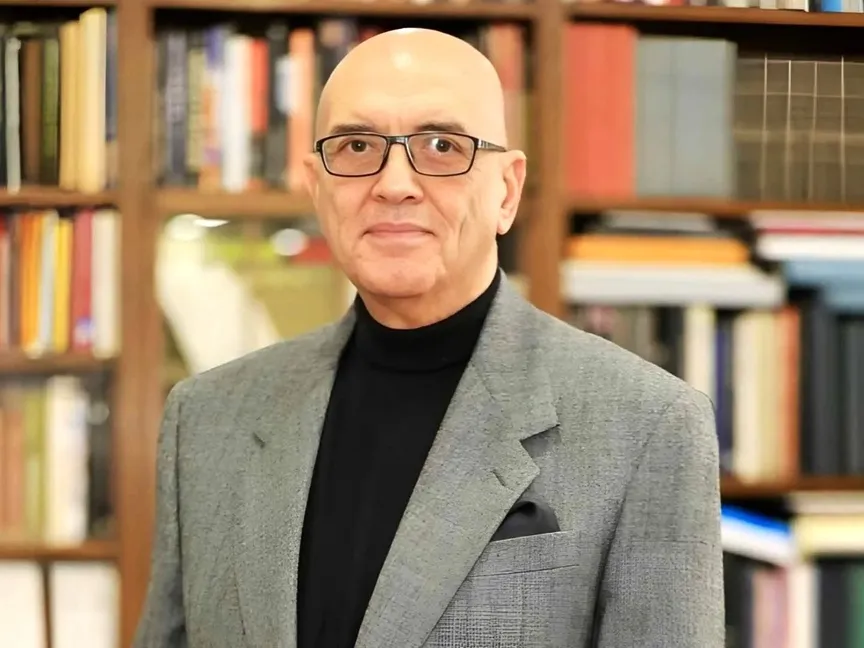

الكاتب والصحفي والأديب المسرحي محمد سلماوي، أحد أبرز الأصوات الفاعلة في المجالين الثقافي والإعلامي المصري والعربي، وصاحب بصمة مميزة في الأعمال المسرحية والروائية. كتاباته وأفكاره جعلت منه علامة بارزة في الأدب العربي المعاصر، وله دور مؤثر في الدفاع عن قضايا المثقفين.

حصد العديد من التكريمات العربية والدولية، ليأتي هذا العام تكريمه من معرض الشارقة للكتاب 2025، واختياره "شخصية العام الثقافية" للدورة الـ44.

"الشرق" حاورت الكاتب حول رحلته المهنية ورؤيته للمشهد الثقافي العربي.

ماذا يعني لك اختيارك "شخصية العام الثقافية" في معرض الشارقة للكتاب 2025؟

يحمل هذا الاختيار معنى كبيراً. لأن الثقافة في الوطن العربي، في هذه المرحلة بالذات، تعاني الكثير من المشكلات الداخلية والخارجية، والعمل الثقافي يحتاج من المثقفين إلى جهد كبير لمواجهتها. وبالتالي فإن مكافأة هذا الجهد باختيار المثقفين للتكريم، يمدّنا جميعاً بمزيد من القوة والدعم.

أعتبر هذا التكريم ليس لشخصي فحسب، وإنما تكريم للثقافة والمثقفين ولكل من بذل الجهد على مدى السنين، في خدمة ثقافتنا العربية الجامعة.

علمت بخبر تكريمي حينما تشرّفت باتصال من الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، الذي تربطني به علاقة صداقة وود، تعود إلى أكثر من عشر سنوات. أخبرني فيه بأنه تم اختياري لأكون شخصية العام الثقافية في معرض الشارقة المقبل.

هذا الخبر نزل بي منزل الخبر السعيد، وسط ما نعاني منه من اقتتال وانقسام بين الدول، ليؤكد أن الاعتصام بالثقافة هو الملجأ الأول والأخير.

في معرض أبو ظبي للكتاب 2024 كانت مصر ضيف الشرف ونجيب محفوظ شخصية العام، وهذا العام في معرض الشارقة أنت شخصية العام الثقافية، كيف ترى هذا الاحتفاء العربي بالثقافة المصرية؟

الثقافة العربية في نظري لا تتجزأ. فما يُكتب في مصر هو إثراء للثقافة في الإمارات والمغرب والسودان والعكس صحيح. القوة الناعمة العربية تتفاعل مع بعضها، وتكون وحدة عضوية واحدة.

فنحن في مصر نطرب لفيروز كما يطرب لها باقي العرب، وكما يطربون لأم كلثوم وعبد الوهاب وغيرهما. وطه حسين ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم، هم جزء من منظومة عربية كبرى، تضم حنا مينا وسعد الله ونوس ومحمد الماغوط وغيرهم. فهذا التواصل العضوي بين الثقافات العربية، سمة أساسية تميزّنا عن باقي ثقافات العالم.

أذكر أني سألت في إحدى المرات نجيب محفوظ عن الوحدة العربية فقال: "إن كنت تقصد الوحدة السياسية فدونها الأهوال، وإن كنت تقصد الوحدة الاقتصادية فهي بحاجة لجهدٍ وإعدادٍ دقيق لكي تتم. أما إن كنت تقصد الوحدة الثقافية فهي قائمة بالفعل بين مختلف أقطارنا العربية".

علاقتك بالشيخ سلطان القاسمي بدأت عام 2005، كيف ترى مبادراته للنهوض بالثقافة العربية؟

أعتز بعلاقتي الممتدة مع الشيخ سلطان القاسمي، وهي بدأت بخطوة كريمة من جانبه حينما أراد تكريم كُتّاب مصر من خلال اتحاد الكتاب الذي كنت رئيساً له. فحدثني وتباحثنا ووافق على مدّ الاتحاد بمنحة كبيرة قيمتها 20 مليون جنيه.

الحقيقة أنها لم تكن مبادرته الثقافية الوحيدة في مصر التي أحبها وعاش فيها شبابه. فهو ساهم في الإنفاق على تحديث دار الكتب، وكرّم جامعة القاهرة واتحاد الفنانين المصريين. وله أياد بيضاء أيضاً على الثقافة العربية بشكل عام. وانتعاش الثقافة في مصر إثراء للثقافة في باقي الأقطار العربية والعكس صحيح.

تعلمت اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وحب الفن والموسيقى. كيف ترى تأثير هذه العوامل على تكوينك ككاتب ومفكر منفتح على العالم؟

أعتبر نفسي محظوظاً لأني تعرّضت منذ بداية نشأتي لهذه العوامل المختلفة والثقافات المتنوعة. تعلّم اللغات يفتح نوافذ كبيرة للمعرفة والانفتاح على الآخر وفهم ثقافته، شرط أن يحافظ جذوره وأصوله. لذلك كان الاهتمام بتعلم اللغة العربية، رغم دراستي في مدرسة إنجليزية. لكن والدي أوكل إلى الشيخ جلال تعليمنا القرآن، ومنه تعلمنا اللغة العربية في أبهى صورها وعباراتها.

هل تعتقد أن ظروف الانفتاح الحالي قادرة على إخراج النماذج المحتفظة بهويتها العربية؟

بالطبع لا. لكن العيب ليس في الانفتاح على الآخر، وإنما في البعد عن الهوية العربية والشخصية المحلية. فما نشاهده الآن، بدعوى العولمة، يختلف عما صيغ لنا من معنى لهذا المصطلح.

العولمة قدّمت لنا على أنها الفرصة لازدهار الثقافات المحلية، ولتجد لنفسها مكاناً مع الثقافات الطاغية على العالم الآن. لكن العولمة أصبحت تعني طغيان ثقافة واحدة على العالم، رغم أنها ثقافة حديثة وضحلة بالمقارنة بثقافاتنا الأكثر ثراءً. ويجب ألا نتنازل عنها، وننساق وراء هذه الثقافة الاستهلاكية.

كتبت مذكراتك في جزأين "يوماً أو بعض يوم" ثم "العصف والريحان". ما هو الأهم بالنسبة لك أن تكتب عن نفسك وتجاربك، أم توثق الحياة السياسية والاجتماعية؟

حين شرعت في كتابة مذكراتي، كنت أكتب عن حياتي الشخصية. لكن بحكم أنني صحفي منخرط في الأحداث العامة والتطوّرات السياسية والاجتماعية، ولدي مواقف من الوجود والأيدولوجيات السياسية المتصارعة من حولنا، فكل ذلك جعل الكتابة عن حياتي هي كتابة عن المجتمع الذي أعيش فيه.

من هنا كانت الضفيرة التي صيغت بها مذكراتي، واختلط الخاص بالعام. فالأحداث التي مررت بها كانت جزءاً من تكويني، بعضها ترك أثره عليّ والبعض الآخر أثّرت فيه بدوري.

فمثلاً عندما كنت عضواً في لجنة كتابة الدستور المصري، وأدخلت للمرّة الأولى فصلاً في الدستور المصري عن الثقافة بعنوان "المقوّمات الثقافية للمجتمع"، لم يكن من الممكن أن أغفل هذه التفصيلة عند الحديث عن نفسي. فكتبت عن استحداث مواد جديدة في الدستور، فاختلط الخاص بالعام ليصبح تاريخ الشخص هو تاريخ الوطن في مرحلة ما.

المذكرات فيها قدر كبير من الصراحة في الجوانب الشخصية، لكن بحكم مناصبك المختلفة، بالتأكيد لديك الكثير من كواليس صناعة القرار. فهل تمتلك نوعين من المذكرات أحدهما للنشر والآخر لا يمكن نشره؟

أنا ممن يعتقدون أنه إذا كان على الإنسان أن يكتب مذكراته، فليكتب كل شيء، وليقل الحقيقة كاملة. الشيء الوحيد الذي أحجمت عنه قليلاً هو إيذاء الآخرين، وألا تكون مذكراتي أداة لإلحاق الضرر، وفي حالة وجود واقعة هامة يجب ذكرها، كنت أحجم عن ذكر اسم الشخص، لأنها جزء مهم من الحقيقة.

هل اتحاد الكتاب بالفعل لديه صلاحية لترشيح اثنين من الكُتّاب سنوياً لجائزة نوبل؟

لجنة نوبل لديها قائمة بالجهات المخوّل لها تقديم الترشيحات في مختلف المجالات، واتحاد كتاب مصر من جهات الترشيح الرسمية المعتمدة لدى لجنة نوبل في السويد.

نجحت أثناء رئاستي لاتحاد كُتّاب مصر، ووقتها كنت أميناً عاماً لاتحاد الكتاب العرب، في الحصول على حق ترشيح اسمين عربيين كل عام لجائزة نوبل للآداب. هذا الحق يجعل أمام لجنة نوبل سنوياً اسمين عربين ضمن الأسماء المرشّحة. فكثيراً ما سألت أعضاء هذه اللجنة لماذا لم يفز "فلان" من كبار الأدباء أو الشعراء العرب، وفي بعض الأحيان كان يأتيني الرد بـ"نحن لا نعرفه" أو "لم يرشحه أحد ونحن ملتزمون بمن يتم ترشيحهم". من هنا كانت أهمية حصول الاتحاد على هذا الحق.

بعض الكُتّاب يتجهون للرواية باعتبارها مساحة للحرية ما رأيك؟

الحرية من المتطلبات الأساسية لوجود الأدب نفسه. ويحضرني ما قاله أديبنا الراحل يوسف إدريس: "إن كل الحرية الموجودة في العالم العربي لا تكفي كاتب واحد فحسب".

هذا صحيح، لكن أوضح أنه ليس هناك من يستطيع التغلب على عوائق الحرية التي توجد في أي عصر مثل الكاتب والأديب؛ لأن لغته هي التورية والتعبير غير المباشر. هي وسائل تسمح له بأن يقول ما يريد متخطياً كل العقبات والحدود التي توضع في طريق حرية التعبير، وهذا لا ينطبق على الرواية وحدها، وإنما على الأدب بشكل عام.

استطاع الأدب أن يخوض في كثير من الأمور، في مراحل مختلفة من تاريخنا العربي، لم يكن الإعلام يستطيع الخوض فيها. وأنا ممن يعتقدون أن للكاتب قدرة، أكثر من غيره، على التعامل مع كل ما يعترض طريق الحرية.

كتبت "الخرز الملوّن" في بداية التسعينيات، وانطلقت فيها من حكاية شخصية إلى تاريخ فلسطين، هل ترى أن الرواية يمكن أن تصبح أداة مقاومة؟

الفن كله من أدوات المقاومة، وتأكيد الهوية في مواجهة هويات أخرى تتصارع، ويريد بعضها أن يقضي على هويتك.

الفن من أدب وفن تشكيلي ومسرح وغير ذلك، يخاطب الضمائر وينير الطريق أمامها إلى هويتها الحقيقية، وقد يصبح وسيلة للتغيير في المجتمع. ولولا كتابات فولتير ومونتسكيو وغيرهم، لربما ما قامت الثورة الفرنسية.

أذكر حين كتبت "أجنحة الفراشة" الصادرة عام 2010، وتحدثت عن الثورة في ميدان التحرير يقوم بها الشباب، فوجئت بعدها بأسابيع بنفس السيناريو يحدث أمامي في الميدان. هذه خاصية من خصائص الأدب، فهو يؤثر في المجتمع بقدر ما يتأثر به.

هل صحيح أنك تعمل على رواية جديدة عن الإبادة التي يشنّها المحتل على الفلسطينيين؟

انتهيت من رواية جديدة تدور في خلفيتها أحداث غزة التي سيطرت على الوجدان العربي طيلة العامين الماضيين. ستصدر مطلع العام المقبل في معرض القاهرة للكتاب.