يستعد مفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد لقاء تقني في سلطنة عمان، الأربعاء المقبل، من أجل بحث الجوانب الفنية من البرنامج النووي، وسط تصاعد التساؤلات بشأن مدى إمكانية الوصول لأرضية مشتركة تعزز من فرص التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.

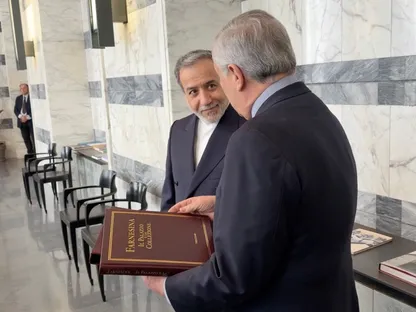

وفي جلسة رئيسية ضمن مؤتمر معهد "كارنيجي للسلام"، والتي عُقدت في واشنطن بمشاركة 3 من أبرز الخبراء في الملف النووي الإيراني، طُرحت تقديرات متباينة بشأن النوايا الإيرانية، وجدية الإدارة الأميركية في هذا الملف، كما تم بحث مدى إمكانية إعادة بناء اتفاق نووي مستدام.

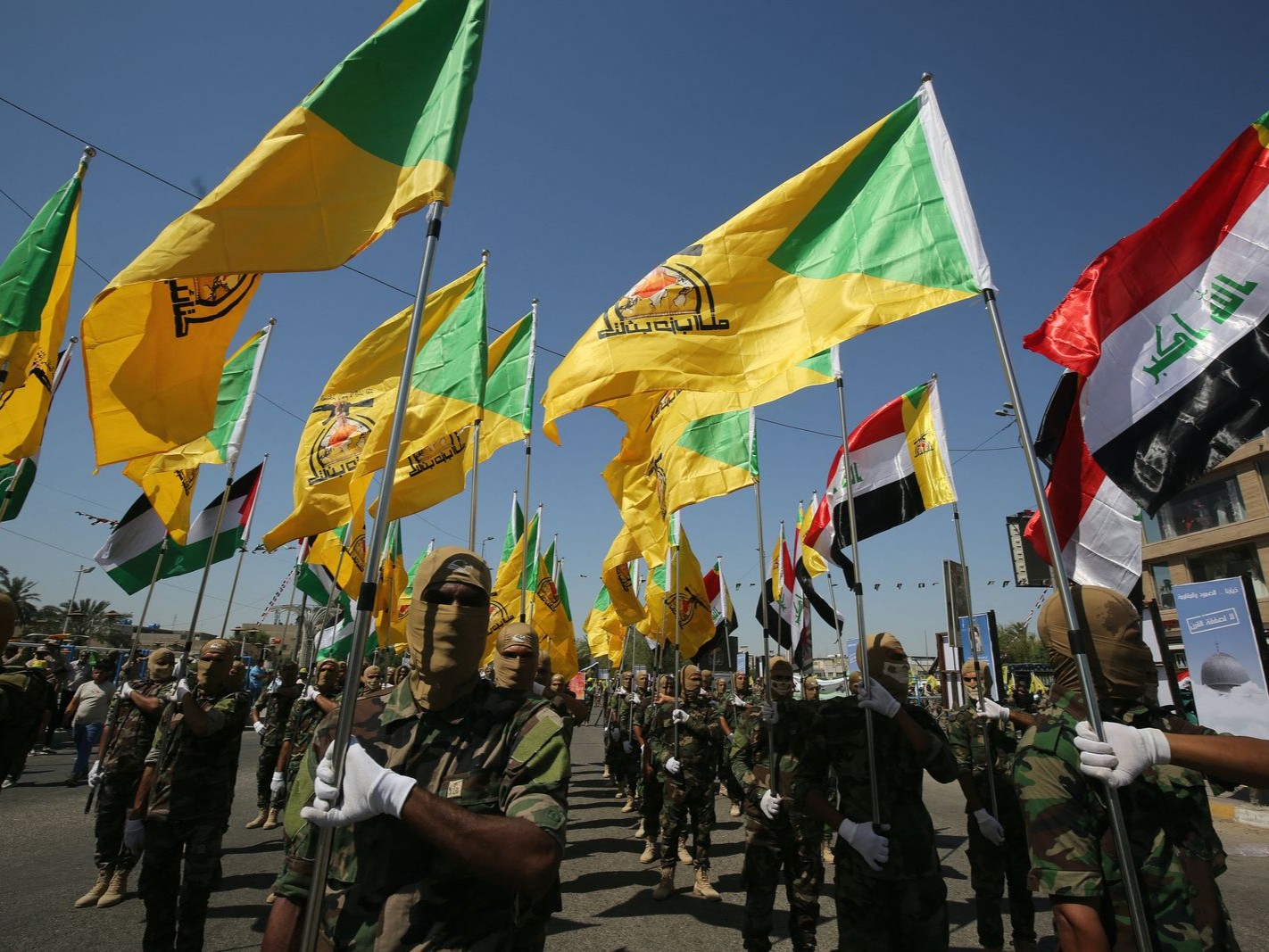

وركزت الجلسة على التحديات التي تواجه أي اتفاق محتمل بين الجانبين، بدءاً من تباين الأهداف، مروراً بضيق الوقت، ووصولاً إلى القضايا الإقليمية العالقة مثل الجماعات المسلحة والقدرات الصاروخية.

خلاف جوهري في الأهداف

وتناول كريستوفر فورد، أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية في جامعة ولاية ميزوري، والذي سبق أن شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي في إدارة الرئيس دونالد ترمب الأولى، "الفجوة العميقة" بين أهداف الولايات المتحدة وإيران في المفاوضات النووية.

واعتبر أن أحد السيناريوهات المرجحة هو أن "تسعى طهران لإطالة أمد المحادثات عمداً حتى أكتوبر المقبل"، وهو موعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن 2231، ما يُسقط تلقائياً إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية عبر آلية "سناب باك" على إيران، خصوصاً في ظل توقعه باستخدام روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).

وأضاف فورد، أن "هذا التكتيك، أي كسب الوقت دون الانسحاب من المفاوضات أو تقديم تنازلات جدية، من شأنه أن يضعف ورقة الضغط الدولية على إيران، ويجعل الموقف التفاوضي الأميركي أكثر هشاشة بعد أكتوبر، حين تصبح الخيارات المتاحة أمام واشنطن محدودة للغاية".

وأشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والتي تمتلك سلطة تفعيل آلية "سناب باك" snapback، "قد لا تقدم على هذه الخطوة إلا إذا شعرت بأن واشنطن تملك استراتيجية تفاوضية جادة وفعالة"، أما "في حال غياب تلك الجدية، فإن الأوروبيين قد يترددون في تعطيل علاقاتهم مع طهران دون وجود أفق واقعي لحل شامل".

فورد، الذي يمتلك خبرة مباشرة مع المفاوضين الإيرانيين، وصف تكتيكهم بأنه "خداع ومراوغة"، معتبراً أن "الإيرانيين بارعون في خلق أجواء تفاوضية تبدو واعدة، دون أن تؤدي إلى نتائج ملموسة".

انقسامات إدارة ترمب

وتطرق ريتشارد نيفيو، الباحث في مركز كولومبيا للطاقة والسياسة العالمية، إلى "الإشكاليات الداخلية" التي تعاني منها إدارة ترمب الحالية فيما يخص الملف الإيراني، مشيراً إلى أن "الانقسام داخل الإدارة لا يقتصر فقط على التكتيكات، بل يمتد إلى جوهر المسألة، وهو هل يجب عقد اتفاق أصلاً؟".

وذكر نيفيو خلال الجلسة، أن "بعض الجهات داخل الإدارة، سواء في البيت الأبيض أو بالأجهزة الأمنية، ترى أن التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران ليس خياراً مطروحاً، لا سياسياً ولا استراتيجياً، وهو ما ينعكس في التصريحات المتشددة الصادرة من بعض الشخصيات المؤثرة".

ولفت إلى أن "هناك تياراً آخر داخل الإدارة أكثر واقعية أو براجماتية، لا يمانع في إبرام اتفاق مؤقت أو مرحلي، حتى لو سمح هذا الاتفاق لإيران بالاحتفاظ بقدر معين من أنشطة التخصيب داخل البلاد".

ويرى نيفيو، أن "هذه الانقسامات باتت واضحة حتى في التصريحات العلنية، وفي التوجهات التي تُلمح أحياناً في وسائل الإعلام، ما يمنح الإيرانيين فرصة حقيقية لاختبار النوايا الأميركية، واستكشاف الحد الأقصى من التنازلات الممكنة".

ويعتقد نيفيو، أن "المفاوضين الإيرانيين يدركون هذا التباين داخل إدارة ترمب، لذلك يسعون لدفع الجانب الأميركي نحو تقديم تنازلات كبيرة مقابل خطوات محدودة، خاصة في ظل إدراك طهران لحاجة إدارة ترمب إلى إنجاز دبلوماسي سريع يمكن تقديمه كنجاح سياسي داخلي أو كإنجاز في مواجهة خطر التصعيد العسكري".

حاجة إيران للاتفاق

واختلف علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، مع التقديرات التي تفترض أن طهران تسعى للمماطلة في المفاوضات، كما قدم وجهة نظر معاكسة تستند لـ"مؤشرات ضغوط داخلية"، معتبراً أن "إيران ليست في موقع قوة، بل تمر بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية في العقود الأخيرة".

وأشار إلى أن إيران "تعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية حتى في فصل الشتاء، وهو أمر نادر الحدوث، ويكشف مدى هشاشة البنية التحتية، وعمق الأزمة الاقتصادية".

وأردف: "الريال الإيراني فقد نحو 50% من قيمته خلال الأشهر الستة الأولى من حكم الرئيس (الراحل) إبراهيم رئيسي، ما يعكس تدهوراً غير مسبوق في الثقة المحلية والعالمية بالاقتصاد الإيراني".

وشدد واعظ، على أن "مسألة رفع العقوبات لم تعد مجرد مطلب سياسي أو اقتصادي، بل أصبحت شرطاً وجودياً لبقاء النظام الإيراني نفسه"، محذراً من أن "سوء تقدير هذه الحاجة قد يؤدي إلى انهيار كامل في الداخل".

لكنه لفت إلى أن "طهران تبحث عن رفع للعقوبات يكون أكثر ديمومة وموثوقية من التجربة السابقة مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي ترى أنه لم يحقق الفوائد المرجوة بسبب انسحاب إدارة ترمب الأولى منه (عام 2018). لذا، فإنه من المرجح أن يكون موضوع استمرار تخفيف العقوبات أحد أكثر النقاط تعقيداً في أي مفاوضات جديدة".

ويرى أن "خطر اندلاع حرب مع إسرائيل لم يعد مجرد احتمال، بل بات خطراً قائماً، خصوصاً بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل الأراضي الإيرانية"، معتبراً أن "إيران بحاجة ملحّة لاتفاق سريع، ولو مؤقت".

الخبرة التقنية

وطرحت الجلسة أيضاً إشكالية متكررة في المفاوضات السابقة، وهي "الفجوة في الخبرة الفنية"، إذ قال كريستوفر فورد، الذي يمتلك خبرة مباشرة في التفاوض مع الإيرانيين، إن "الوفد الإيراني يتمتع بميزة واضحة تتمثل في امتلاكه كوادر متمرسة تمتلك خبرة طويلة في هذا الملف، وتعرف تفاصيله منذ بدايات الألفية".

وأضاف: "إيران استثمرت على مدى سنوات في بناء ما يشبه سباق تسلح في مجال الخبرة التفاوضية، ما يمنحها الأفضلية في التعامل مع التعقيدات النووية".

في المقابل، حذر فورد من أن "الفريق الأميركي الحالي، بقيادة المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يفتقر إلى الخبرة الفنية العميقة المطلوبة للتعامل مع ملفات معقدة مثل تخصيب اليورانيوم، وأجهزة الطرد المركزي، وآليات التحقق والرقابة".

ويرى فورد، أنه "رغم أن ويتكوف مقرب جداً من ترمب، ويُنظر إليه على أنه يعرف حدود تفويضه السياسي بدقة، فإن هذا لا يعوّض غياب الكفاءات التقنية القادرة على مجاراة الوفد الإيراني".

من جهته، عبّر ريتشارد نيفيو عن قلقه، لكنه سلط الضوء على "ضغط الوقت، والمهام المتشعبة التي يتحملها ويتكوف"، مشيراً إلى أنه "يتعامل مع ملفات متعددة في آنٍ واحد، من أوكرانيا إلى غزة إلى إيران، ما يصعب عليه التفرغ الكامل لهذا الملف الحرج".

واتفق المشاركون في الجلسة على أن هذا النوع من المفاوضات لا يحتمل الارتجال أو الاعتماد فقط على العلاقات السياسية مع صانع القرار، بل يتطلب فريقاً فنياً عالي التأهيل، ويمتلك فهماً كبيراً للبرامج النووية، وأنظمة التحقق، وآليات الرقابة، وقادراً على رصد الفروقات الدقيقة في كل بند فني يُطرح على الطاولة.

ووجه فورد تحذيراً إلى فريق التفاوض الأميركي، قائلاً: "هذه ليست معركة تخاض على أساس الولاء السياسي أو القرب من الرئيس، بل معركة خبرات. وإذا لم نُحسن اختيار فريقنا الفني، سنجد أنفسنا في موقع تفاوضي خاسر منذ البداية".

اتفاق مؤقت

واتفق المتحدثون في الجلسة على أن الوصول إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، والتي حددها ويتكوف بـ60 يوماً، يتطلب "تنازلات متبادلة"، و"تركيزاً على أخطر التهديدات"، وأبرزها ما يُعرف بـ"الاختراق النووي"، أي اقتراب إيران من إنتاج قنبلة نووية خلال أيام.

ويرى فورد، أن "أي اتفاق قصير الأجل يجب أن يتضمن تقليصاً ملموساً في قدرات التخصيب، ومخزون المواد النووية. وبدون ذلك، فإن أي تفاهم سيكون مجرد مسكّن مؤقت".

كما أبدى ريتشارد نيفيو بعض الانفتاح على فكرة "الاتفاق المؤقت"، لكنه وضعاً "شروطاً لنجاحه"، منها أن "يكون قابلاً للبناء عليه، لا أن يتحول إلى صيغة دائمة تُكرس الوضع القائم".

واعتبر أن مثل هذا الاتفاق "يمكن أن يشكّل أداة لشراء الوقت، بشرط أن يتزامن مع إطلاق مفاوضات أوسع تشمل الجوانب الإقليمية، والملف الصاروخي لاحقاً"، لكنه حذر في الوقت نفسه من "التكرار المؤلم لتجربة السعي نحو الكمال الذي أفشل فرص التفاهم في الماضي"، مشدداً على أن "الأفضل القابل للتحقق قد يكون أكثر فائدة من المثالي المستحيل".

أما علي واعظ، فيرى أن "التوصل إلى اتفاق مؤقت أصبح ضرورة استراتيجية لكل من إيران والولايات المتحدة"، مضيفاً: "من جهة، تحتاج طهران إلى تخفيف فوري للعقوبات لتفادي انهيار اقتصادي شامل، ومن جهة أخرى، تسعى واشنطن لتقليص المخاطر النووية الفورية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة".

لكنه شدد على أن "مثل هذا الاتفاق لن ينجح ما لم يتضمن ضمانات حقيقية بشأن استمرار التفاوض بشأن النقاط العالقة، وعلى رأسها استدامة تخفيف العقوبات، وآلية مراقبة التزامات الطرفين".

قضايا مؤجلة

ورجح واعظ أن "الاتفاق المؤقت، إن حصل، قد يتجاوز الملف النووي ليشمل تفاهمات غير مكتوبة، كما حدث في العام 2023 حين توصلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى تفاهمات ضمنية مع إيران حول وقف الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا، وعدم تسليم صواريخ باليستية إلى روسيا".

ويرى واعظ أن "مثل هذه التفاهمات، وإن لم تكن رسمية، قد تشكل مساراً لبناء الثقة تدريجياً"، فيما توقع نيفيو، أن تؤدي "عملية إدراج الملفات الإقليمية الحساسة، مثل برنامج إيران الصاروخي، ودعمها للجماعات المسلحة، ضمن الاتفاق النووي إلى تعقيد المفاوضات، ثم فشلها".

واقترح نيفيو، أن "تتم معالجة هذه القضايا عبر مسارات تفاوضية موازية، تتيح التعامل معها دون تحميل المسار النووي أكثر مما يحتمل"، متحدثاً عن "احتمال وجود مراجعة استراتيجية داخل إيران في ضوء الانتكاسات العسكرية التي تعرض لها وكلاؤها في المنطقة".

وذكر أن "إيران قد تكون مستعدة لقبول قيود أو إجراءات لبناء الثقة فيما يخص نشاطها الإقليمي، لكنها لن تذهب إلى تفكيك كامل لسياسة الدعم الخارجي"، لافتاً إلى أن "الخطاب السائد في واشنطن وتل أبيب، القائل بأن أي رفع للعقوبات سيُترجم مباشرة إلى تمويل إضافي للوكلاء، هو تبسيط مخل".

وقال: "هذه ليست مسألة أموال في البنك، بل سياسة مصممة لتكون منخفضة الكلفة وغير متكافئة، وقد أثبتت إيران قدرتها على الاستمرار فيها في أوقات الازدهار والانكماش على حد سواء".

وأضاف أن "العامل الحقيقي الذي قد يغيّر حسابات إيران الإقليمية هو طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة. فإذا تم التوصل لاتفاق يعود بالفائدة الاقتصادية المباشرة على إيران، مثل دخول الشركات الأميركية إلى السوق الإيراني، فإن البيئة الناتجة قد تقلل من حوافز طهران للاستمرار في سلوكيات إقليمية تعتبرها واشنطن مزعزعة للاستقرار".

اتفاق إقليمي

وطرحت الجلسة كذلك فكرة التوصل إلى "اتفاق إقليمي متعدد الأطراف"، يضم إيران والسعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى، ويتضمن التزامات دائمة بعدم تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 5%، مع توقيع البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذه الفكرة، بحسب علي واعظ، قد تكون بمثابة الإنجاز الذي فشل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في تحقيقه، وتمنح ترمب فرصة لـ"صياغة إرث نووي مستدام".

وأكد المتحدثون على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي اتفاق، واعتبر نيفيو، أن "توسعة صلاحيات الوكالة لتشمل مواقع المعدات الحساسة، وأي منشآت مرتبطة بإنتاج الأسلحة سيكون عنصراً أساسياً للثقة".

واتفق المتحدثون خلال الجلسة على أن التحقق والتفتيش سيكونان حجر الزاوية في أي اتفاق نووي جديد مع إيران. وشدد ريتشارد نيفيو على أن "أحد أهم الدروس المستفادة من الاتفاق النووي السابق هو أن فعالية أي تفاهم لا تكمن فقط في البنود المكتوبة، بل في قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول غير المحدود والموسّع إلى المواقع ذات الحساسية العالية، بما في ذلك المنشآت، والمعدات، والمواد التي يمكن استخدامها في تصنيع سلاح نووي".

وأوضح أن "مجرد العودة إلى ما كان معمولاً به في عام 2015 لم يعد كافياً، بل ينبغي توسيع نطاق التفتيش ليشمل ما يُعرف بأبعاد التسلح أي كل ما يتعلق بتصميم الرؤوس النووية، وتطوير أجهزة التفجير".

في هذا السياق، استعاد كريستوفر فورد تجربة تفكيك البرنامج النووي الليبي مطلع الألفية، واعتبرها "نموذجاً عملياً يمكن الاستفادة منه على الرغم من اختلاف السياق السياسي".

وأوضح أن "نجاح ذلك النموذج اعتمد على إشراك مفتشين دوليين من دول تمتلك خبرات نووية متقدمة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، عملوا حينها تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت لديهم التصاريح الأمنية اللازمة من حكوماتهم الأصلية، ما مكّنهم من تقييم مكونات حساسة للغاية من البرنامج الليبي".

وسرد فورد جانباً من تفاصيل تلك العملية، قائلاً: "الليبيين، لأسباب سياسية داخلية، رفضوا تسليم مخططات تصاميم القنبلة النووية مباشرة للأميركيين أو البريطانيين، فتم تسليمها بدلاً من ذلك إلى الوكالة الدولية التي وضعت أختامها عليها، ثم سلمتها إلى واشنطن بعد تغليفها داخل حاوية ثانية تحمل ختم وزارة الدفاع الأميركية".

وأشار إلى أن "هذه الصيغة، رغم كونها مسرحية نوعاً ما، مكّنت المجتمع الدولي من تفكيك البرنامج بشكل شفاف ومقبول لجميع الأطراف".

واعتبر فورد، أن "مثل هذه الصيغة قد تكون مفيدة في حالة إيران، خصوصاً أن طهران لا تزال ترفض حتى الآن منح الوكالة الدولية حق الوصول الكامل إلى المعلومات والمواقع المرتبطة بالأبعاد العسكرية السابقة لبرنامجها النووي".

واعتبر أن "دمج عناصر من النموذج الليبي في الاتفاق الجديد، لا سيما فيما يخص آلية التعامل مع الأنشطة الحساسة والمواد القابلة للاستخدام في السلاح، قد يكون مفتاحاً لضمان التحقق الفعلي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي".

وفي هذا السياق، اتفق نيفيو وفورد على أن الوكالة الدولية هي الجهة الوحيدة المؤهلة فنياً ولوجستياً لتنفيذ عمليات التفتيش والتحقق، مشددين على ضرورة استمرار التمويل الأميركي والدولي لها، حتى لا يُفقد هذا الذراع الرقابي الحيوي لأي اتفاق مستقبلي.

قدرات ترمب

وطُرح تساؤل محوري بشأن قدرة الإدارة الأميركية الحالية، بقيادة ترمب، على تحقيق اختراق في الملف النووي الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بمنح الاتفاق طابعاً قانونياً دائماً من خلال تمريره كـ"معاهدة ملزمة" عبر الكونجرس، وهو ما فشلت إدارة أوباما في تحقيقه.

وفي هذا السياق، رأى علي واعظ، أن "الإيرانيين أنفسهم ينظرون إلى ترمب باعتباره الشخصية الأميركية الأكثر قدرة، من الناحية السياسية، على تمرير اتفاق نووي جديد داخل النظام السياسي الأميركي، خصوصاً إذا صيغ بشكل يلقى دعماً جمهورياً".

وأوضح أن "طهران تدرك صعوبة تمرير أي اتفاق كمعاهدة بموجب الدستور الأميركي، لكن ما يميز ترمب، من وجهة نظر الإيرانيين، هو امتلاكه القاعدة السياسية والشعبية التي قد تمكنه من حشد الثلثين اللازمين في مجلس الشيوخ لإقراره، بخلاف أوباما الذي لم يحاول أصلاً تقديم الاتفاق بهذا الشكل".

كريستوفر فورد دعم هذا الطرح، مستعيداً نقاشات دارت بالفعل خلال إدارة ترمب الأولى بشأن احتمال تقديم نسخة معدلة من الاتفاق النووي كمعاهدة.

ورأى أن "ترمب، إذا نجح في التوصل إلى اتفاق يتضمن قيوداً أشد، وأطول مدى على البرنامج النووي الإيراني، قد يكون في موقع فريد لتمريره، نظراً لقدرته على تحصين أي تفاهم من اتهامات التراخي التي غالباً ما تُوجَّه إلى الديمقراطيين".

وذكر فورد، أن "الأمر يشبه ما فعله الرئيس نيكسون عندما زار الصين"، مضيفاً: "فقط من يملك الشرعية السياسية لخرق التابو هو القادر على إحداث التحوّل".

أما ريتشارد نيفيو، فقد كان أكثر تحفظاً، إذ لم يبدِ معارضة صريحة للفكرة، لكنه لم يؤيدها بالحماسة نفسها، مؤكداً أن "مشاركة الشركات الأميركية في الاقتصاد الإيراني قد تُسهم في خلق بيئة أكثر استقراراً واستدامة لأي اتفاق، حتى وإن لم يُمرر كمعاهدة رسمية".