في الأسابيع الأخيرة قبل مولد ابني، كنت أبحث مع زوجتي عن وحدة أدراج صفراء تتناغم مع غرفته الجديدة، وهي مهمة سهلة نظرياً، مستحيلة عملياً، إذ خلت كل محلات دبي متوسطة الأسعار، من طراز آيكيا ومثيلاتها، سوى من تنويعات الأبيض والرمادي.

قادني البحث عن سر الاختفاء العجيب للأثاث الملوَّن إلى التعرف على مصطلح جديد: "التنشئة الرملية" (Beige Parenting). ظننت في البداية أنه اسم مدرسة تربوية حداثية على شاكلة "المونتسوري"، إلى أن فهمت أنه وصف لتوجه عدد متزايد من الآباء والأمهات لنبذ الألوان الفاقعة المبهرجة التي طالما ارتبطت بديكورات وألعاب غرف الأطفال، مستبدلين إياها بالألوان الهادئة الحيادية.

تزامن البحث الطويل غير المجدي، مع نشر "أبل" في مايو الماضي لإعلانها الذي أثار الكثير من الجدل، والذي حمل اسم "التحطيم".

يظهر في الإعلان ضاغطة هيدروليكية ضخمة من تلك التي تستخدم لتحويل السيارات إلى خردة، وهي تنزل ببطء لتدمر عدداً من الأدوات الفنية التقليدية: مترونوم يضبط الإيقاع، وغرامافون تنبعث منه موسيقى قديمة، وجيتار، وآلة نفخ نحاسية، وبيانو، وعدسات فوتوغرافيا، وفرش رسم، وأنابيب ألوان. يتفتت كل شيء بتلاقي الضاغطة بالأرض، ولا يظهر من بينهما سوى بقع ألوان نازفة بعد المذبحة. ترتفع الضاغطة، فلا نجد أثراً للحطام، بل جهاز آيباد في أحدث إصداراته، في رمزية مباشرة للقدرات التي يسعها الجهاز في هيكله الرفيع.

غضب البعض من الإعلان؛ إذ رأوا فيه استحقاراً للإبداع البشري، وتمجيداً لبدائل الذكاء الاصطناعي. وانزعجت أنا من النوستالجيا فيه، إذ ذكَّرني بالأجيال الأولى لأجهزة الماكينتوش، ذات الهيكل الشفاف الذي يسطع من تحته التركواز الزاهي، وشعار التفاحة القديم المكون من ألوان قوس قزح.

سحقت "أبل" ألوانها في الواقع مثلما فعلت بها مجازاً على الشاشة، فقد أغرقت نفسها ورمزها ومبانيها وكل منتجاتها بالأبيض، حتى صارت متاجرها أشبه بمختبرات التحاليل.

هناك تخلٍ جماعي تدريجي عن الألوان، وتوافق عام على استحسان طمسها. ظهر مصطلح التنشئة الرملية على "تيك توك" عام 2022، وسرعان ما التقطته الصحف، وبرامج التلفزيون، وصار حديث الساعة في أركان الإنترنت المتخصصة في شؤون التربية، فقد عبَّر عن شعورٍ راود الكثيرين، دون أن يجدوا كلمة تجسده.

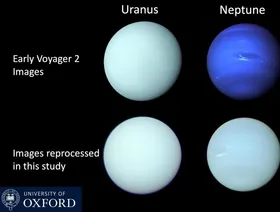

ساهم في شيوع المصطلح أن الإعلام كان منتبهاً أكثر من المعتاد لمسألة اختفاء الألوان، ففي العام نفسه، نشرت مجموعة متاحف العلوم البريطانية دراسة حللت 7 آلاف صورة لمختلف العناصر والسلع المستخدمة في الحياة اليومية، وتوصلت إلى أن كل شيء من حولنا يفقد لونه تدريجياً، من السيارات لأدوات المطبخ لأثاث المكاتب للإلكترونيات.. والرمادي يبتلع العالم، الغربي على الأقل، تدريجياً.

وهكذا صرت مشغولاً بالبحث في أسباب غياب الألوان عن جدران منزلي، والأثاث، ومنتجات "أبل"، وغرفة الطفل.

ضوضاء وزخارف

في حالة "أبل"، تبدو الأسباب واضحة. لم يكن ستيف جوبز من محبي الأبيض، لكن أقنعه به المصمم الفذ جوني آيفي، صاحب الفضل الأول في أغلب التصميمات الأيقونية للشركة، والذي طالما أحبَّ الأبيض في تصميماته منذ أن كان طالباً في "غولدسميث" البريطانية.

عام 2001، قدم آيفي الأبيض لوناً رئيسياً لمشغّل الموسيقى الثوري بمعايير عصره الآيبود (Ipod)، وقال في وصفه: "إنه ليس لوناً.. إنه محايد بشكل صادم". بعدها بنحو عقد، ظهر آيفي في فيديو دعائي، وراءه خلفية بيضاء، ليشرح فلسفة تصميمه الأكثر ثورية والأطول عمراً: الآيباد (Ipad)، قائلاً: "أظن أن هناك جمالاً في البساطة.. في الوضوح. البساطة الحقيقية مستمدة من غياب الضوضاء والزخارف".

أثارت "أبل" انبهار الجميع، وأصبح اسمها مرادفاً للجودة وحلاوة التصميم. وصفت الصحف البساطة الساحرة في تصميم الآيباد بأنها "منيمالية" (minimalist)، وهي كلمة إنجليزية تتُرجم أحياناً إلى "التقليلية"، وإن ظلت بهيئتها المعرَّبة أكثر شيوعاً.

المنيمالية اتجاه في الفن التشكيلي ظهرت إرهاصاته في أوائل القرن العشرين، يحتفي بنبذ التفاصيل والتخلي والاستغناء، ولطالما ارتبطت المنيمالية بالأبيض الأكثر تعبيراً عن توجهها. عام 1918 قدَّم الفنان الروسي كازيمير ماليفيتش لوحة من مربع أبيض فوق سطح أبيض، يستكشف فيها بلوحته المفاجئة بمعايير العصر، درجات غياب اللون، ويفرد مساحة لتأمل تفاصيل الملمس، ويتحدى المشاهد أن يجد معنى، أو لا يجد. تطورت هذه المدرسة بمبادئها القائمة على التبسيط الراديكالي، وبحلول الستينيات صار مسمى "المنيمالية" معروفاً وشائعاً بين النقاد، لوصف ثقافي له تجلياته في الفن والأدب والموسيقى وكافة أشكال التصميم، من الخط إلى المعمار، إلى الإلكترونيات.

المنيمالية في تصميم آيفي مثيرة للإعجاب بحق، مَرَدُّها التناقض الحاد بين باطن الآيباد المتطور، مظهره شديد البساطة، الذي يمنح مستخدميه شعور الإمساك بفانوس سحري يفاجئ من يلمسه بمحتوياته المذهلة. واجهة الآيباد مصقولة، لا تُظهر سوى انعكاس وجه حاملها، بها زر واحد فقط، يُحير المستخدمين، ويدفعهم للتساؤل كيف سيمكنهم إجراء كل العمليات المعقدة دون لوحة مفاتيح أو فأرة. أما ظهره، فقطعة ألمونيوم واحدة بلا نتوءات، أو مسامير أو زوايا قائمة، بل هي تنثني من عند الأطراف لتلتصق بالسطح، فتوحي لحامله أنه يمسك بورقة، وليس بمستطيل ثلاثي الأبعاد.

كانت "أبل" وقت إصدارها لجهاز الآيبود ثم الآيباد، تعيش عصرها الذهبي، رائدة حقيقية في الابتكار، وقوة تغيير تضخ دماء جديدة للسوق، تتحدى هيمنة مايكروسوفت التي استقرت لعقود. من هنا، كان لونها الأبيض وتصميماتها المنيمالية متفردة، صادمة على حد تعبير آيفي، تكسر المألوف، وتُلهم الجميع، لكن لا شيء يدوم للأبد.

من أبل إلى كيم كاردشيان

رحل ستيف جوبز عن الحياة، ثم رحل آيفي عن الشركة، وقد نقل المقربون عن آيفي أنه صار محبطاً من فقدان "أبل" لروحها، وابتعادها عن التجديد والتطوير وتقديم أي شيء مبهر.

تعتمد "أبل" الآن على اجترار نجاحها القديم بإصدار نسخ متشابهة من هواتف أيفون، حتى صارت محل سخرية. هرمت الشركة وتحولت من القادم الجديد المشاغب إلى رمز الرسوخ والاحتكار والمحافظة. لغة التصميم الموحدة عبر مختلف منتجات "أبل" لم تعد تثير الإعجاب بقدر ما تذكر باحتجازها لعملائها داخل نظام مغلق، رهائن غير قادرين على التواصل مع أجهزة خارج المنظومة إلا بصعوبة. تحول الأبيض رمزاً للملل لا التفرد، والمنيمالية غطاءً الكسل. لكن ظل المنافسون الأفقر خيالاً يقلدون "أبل"، فيكسون منتجاتهم بالأبيض، ويسعون لتبني المنيمالية في تصاميمهم، تشبهاً وتقرباً، كعادة تطبُّع المغلوب بالغالب.

لعل ما أصاب "أبل" ومنافسيها قد أصاب أغلب مساحات حياتنا العامة والخاصة، فتفشى فيها وباء المنيمالية الباهتة. أينما وجهنا أنظارنا، نرى طغياناً واضحاً لذوق واحد مألوف، ذي لغة تصميم محدودة، تتجلى في كل مكان بتنويعات طفيفة. نراها في الكافيهات المتشابهة بكل مكان من نيويورك إلى القاهرة إلى مدريد إلى سيدني. في إعلانات مصممي الديكور وصور الشقق المعروضة للإيجار المفروش. في محلات الملابس المتخصصة في موضة "الفخامة الصامتة" (Quiet Luxury). كل شيء يتخلى طوعاً عن التفاصيل والألوان، ويحبذ الخطوط الأبسط وصمت الأبيض. كل شيء يتحول هيكلاً جاداً يؤدي وظيفته دون زينة، يخجل من أي إضافة لا تفيد.

اتجهت أصابع الاتهام إلى وسائل التواصل الاجتماعي كناقل أساسي لهذا الفيروس. يشير الناقد الثقافي كايل شايكا في كتابه الصادر حديثاً "عالم الفلاتر- كيف سطَّحت الخوارزميات الثقافة"، إلى دور الخوارزميات في الترويج لأنماط محدودة من التصاميم والصور، وتدويرها أمام المستخدمين لوسائط التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"بنترست" و"إكس" و"إنستغرام"، ما يسرّع بدوره من وتيرة عولمة الأذواق وتوحيد معايير الجمال، وتقليص الجماليات المستساغة.

وكما اكتست الإلكترونيات بالأبيض تأثراً بـ"أبل"، فقد انتشرت الهبّة المنيمالية البيضاء المعاصرة في المقاهي والشوارع والمباني والبيوت على أيدي المؤثرين وصناع المحتوى الرائج. تمتلئ أرفف كتب تطوير الذات والتنمية البشرية بعشرات الكتب التي تمجد "المنيمالية" كأسلوب حياة مثالي. وعلى "نتفليكس"، برنامج من تلفزيون الواقع حظي بملايين المشاهدات، تقدمه امرأة يابانية تدعى ماري كوندو، تظهر فيه دائماً وهي ترتدي الأبيض، وتبيع فيه الكثير من الكلام الفارغ والدورات التدريبية غالية الثمن عن التخلص من الفوضى والكراكيب في منازلنا، وإعادة ترتيبها على الطريقة المنيمالية الهادئة.

وجدت كوندو جمهوراً لها بين متحدثي العربية، وبدأت كتبها تظهر ضمن قوائم الكتب الأكثر مبيعاً في ركن التنمية الذاتية. وقد ارتفع ضغط دمي قليلاً حين وجدت صفحة مكرسة لها على ويكيبيديا العربية، وتعجبت كيف وجدت هذه الشخصية مكاناً بالموسوعة التي تنقصها آلاف الصفحات عن شخصيات أحق.

وحين زارت مجلة "فوغ" قصر المؤثرة كيم كاردشيان العام الماضي، طافت الكاميرا في أرجاء منزل يكاد يكون خالياً من الأثاث، مترامي الأطراف، يعمق الشعور باتساعه المساحات الفارغة المتروكة عمداً. كل غرفة تثير في النفس رهبة استديوهات التصوير من إضاءتها الساطعة، والأثاث الأبيض الذي يزيدها سطوعاً. وصفت كيم تصميم بيتها قائلة: "إنه دير منيمالي".

جدران بيضاء تطل على المدينة

إن كانت الهبة المنيمالية قد غزت بيوت المؤثرين الأثرياء، فليس هناك من وثَّق هذه الصيحة أفضل من آندي شميد، وهي فنانة مجرية لها مجموعة صور فوتوغرافية رائعة لشقق ناطحات السحاب بنيويورك. تحكي شميد كيف تملكها الفضول لدخول هذه العقارات الأسطورية التي ترسم خط سماء المدينة، وتكشفها من أعلى، ولكن دخولها ممنوع إلا للمشترين المحتملين من ذوي الثروات المليارية، إذ إن سعر الشقة الواحدة يصل إلى 100 مليون دولار وأكثر.

اختلقت شميد شخصية وهمية، وادعت أنها زوجة ملياردير من بودابست، تبحث عن بيت جديد في أميركا، حتى لا تضطر للاستئجار كلما زارتها. انطلت حيلتها على السماسرة الذين تسابقوا على اصطحابها في بحثها المزعوم، والتقطت شميد ما شاءت من صور، ثم نشرتها في كتاب "مناظر خاصة: بانوراما لمانهاتن من ناطحات السحاب".

اتصلت بشميد مبدياً إعجابي بكتابها، وطلبت منها حواراً قصيراً لعلي أجد عندها إجابة فيما احترت في البحث عنه. عبر مكالمة "زوم"، سألتها عن التطابق التام للأذواق، أو بالأصح انعدامها في صورها لهذه الشقق. الحوائط البيضاء، الأثاث ذو الخطوط الهندسية البسيطة، الحمامات والمطابخ الرخامية. ما السبب؟ قالت لي شميد إن السماسرة كانوا يصطحبوننا أحياناً إلى شقق "نموذجية" مفروشة تساعد المشترين المحتملين على تخيل منزلهم. التصميمات متطابقة إلى حد الملل، رغم أن جزءاً من ثمنها المرتفع هو أنها تحمل توقيع بعض أشهر المعماريين ومهندسي الديكور في العالم.

تشرح شميد أن السبب بسيط: تسهيل إعادة البيع. هذه الناطحات المكونة من سبعين وثمانين دوراً قد تُباع بالكامل، دون أن يسكنها أحد لسنوات، فلا أحد يرغب حقاً في السكن داخلها؛ بل هي أدوات استثمار ومضاربة أو حتى غسيل أموال. هي مجرد أدوات مالية متطابقة كالذهب أو سندات الخزانة، يمتلكها المستثمرون اليوم ويبيعونها غداً، دون أن تلمسها أيديهم مرة واحدة. المطورون والمصممون يعلمون ذلك جيداً، فيلجأون إلى تصميمات باردة معدومة النكهة بلا شخصية، يقبلها الجميع لأنها ليس بها ما يثير الإعجاب أو البغض أو حتى الانتباه. قد يلجأ بعض الأثرياء إلى التعبير عن أذواقهم الفردية في البيوت التي يسكنونها حقاً، أو قد يتبنون المنيمالية الباردة إياها مثلما فعلت كيم كاردشيان وغيرها. في الحالتين، فإن صور البيوت البيضاء تتصدر مجلات الديكور وإنستغرام وعشرات من برامج التلفزيون التي تتبع حياة سماسرة العقارات الفخمة، والتي يزيد عددها، العقارات والبرامج، كل سنة عما قبلها.

مخططات هذه البيوت أيضاً تتشابه، والحديث ما زال لشميد، كلها مزوَّدة بمصعد خاص، وغرفة لمحاكاة ملعب الغولف، ومطبخ خفي لتحضير الطعام يختلف عن المطبخ الاستعراضي الذي يراه الضيوف، وحوض استحمام رخامي أمام نافذة زجاجية. البهو الرئيسي لهذه الشقق هو دائماً نافذة بانورامية هائلة الحجم تحتل أكبر جدران المنزل لتبهر الداخلين بروعة المشهد. وأمام قلة الجدران في البهو، يحرص المصممون على فرد مساحة لجدار ضخم يسمونه "حائط الجاليري"، فالمصممون يفترضون بالتأكيد أن أصحاب الثروات المليارية القادرين على شراء هذه البيوت، لا شك هم أيضاً من جامعي الأعمال الفنية مرتفعة الثمن، التي سيودون استعراضها أمام الزائرين.

وأرى في حديثها عن حائط الجاليري تفسيراً منطقياً لأمور كثيرة.

تحولات الجاليري

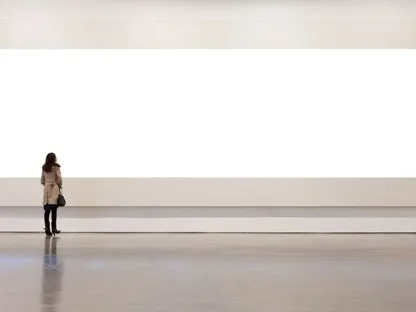

"الحوائط مطلية بالأبيض.. لا توجد ظلال.. مساحات نظيفة.. صناعية.. مكرسة لتكنولوجيا الجمال". هكذا وصف الناقد الفني الأميركي بريان أو دورثي شكل المعارض الفنية المعاصرة في مقاله الأشهر "المكعب الأبيض: أيديولوجية مساحة الجاليري" الذي نُشر في 1976. أرى تطابقاً واضحاً ومثيراً بين وصف دوروثي للغاليري والبيوت الاستثمارية التي صورتها شميد.

يرى دوروثي أن الجاليري الحديث تبنى معمار المكعب الأبيض لسبب واضح، فهو ببياضه المثير للرهبة، واتساع مساحات الفراغ، والأرضيات المصقولة التي تجبر الحضور على المشي فوق أطراف الأصابع، مصمم خصيصاً ليوحي للزائرين بأنهم على أعتاب مكان مقدس كالكنيسة أو المستشفى، مستكفٍ بما في داخله، معزول عمن سواه.

هذا المكعب الأبيض يحدد دورك منذ اللحظة التي تطؤه قدمك، كمتفرج ومشاهد، لا كناقد أو صاحب رأي. قد تدخل الجاليري فتجد شخابيط غير مفهومة، أو رجلاً عارياً يصرخ بلا هدف، أو كتلة من الطوب الملون خالية المعنى، أو كابينة داخلها علب أدوية فارغة، وأنت مطالب أن تشكك في نفسك وذوقك ورقيك ومدى فهمك أولاً، قبل أن تشكك في كفاءة يد السوق، التي أطلقت على هذا كله فناً راقياً يساوي ملايين الدولارات.

داخل الجاليري، يمكن لأي عنصر أن ينفصل عن الواقع الخارجي، ويكتسب حياة ومعنى يقرره صانعه، محتمياً بسلطة وهيبة المكان. داخل الجاليري، وداخله فقط، يمكن لفنان أن يضع مرحاضاً في منتصف المساحة البيضاء الخالية، مثلما فعل أحد رواد الفن الحديث، مارسيل دوشامب، ويعلن أن هذا هو عمله الفني الجديد فيتعامل معه الجمهور والنقاد بجدية، ويناقشوه في مغزى عمله ويثنون على رؤيته الشجاعة. العلاقة بين تصميم الجاليري والفن الحديث علاقة عضوية متشابكة، لا يستغنى أحدهما عن الآخر، فخارج الجاليري لن يجتذب المرحاض سوى اهتمام السباكين، وقد تتساوى أعمال أباطرة الفن الحديث مثل مارك روثكو وجاكسون بولوك مع أعمال أي نقاش عديم الموهبة. رهبة الجاليري مكون أساسي في حماية جموح الفن الحديث والمعاصر، في تمرده بل ومعاداته أحياناً لقيم الجمال التقليدية، وفي تشكيكه في قيمة المهارة اليدوية للرسم والنحت، وفي لجوئه المتكرر لصدمة المشاهدين حد التطرف.

بين سوقي الفن والعقارات علاقة طردية وثيقة، فكلما ازداد الطلب على البيوت الفخمة، يزداد الطلب على لوحات مماثلة الفخامة لتغطي جدرانها، حتى صارت قائمة كبار المشترين من الجاليريهات وشركات العقارات الفاخرة واحدة، وهم الشريحة ذاتها من رجال الأعمال والمستثمرين ومديري البنوك وشركات الملكية الخاصة وإدارة الأصول.

وقد كان فنانو التيار الحديث والمعاصر أسرع من المعماريين في تلبية احتياجات الأثرياء في توفير أصول بديلة تستوعب فوائضهم المالية، وتحقق عوائد مجزية. عبر عن ذلك المعنى، ربما عن غير قصد، آندي وارهول، أحد رواد الفن المعاصر حين قال بسخرية: "لو كنت ستشتري لوحة بمئتي ألف دولار، أعتقد أنه يجب عليك، بدلاً من ذلك، أن تأخذ هذا المال، وتربطه وتعلقه على الحائط"، فبحسب وارهول، اللوحة وكوم النقود سيؤديان الغرض نفسه، التباهي بالثراء أمام زائري المنزل.

وهكذا، مع مرور الوقت، صار العقار والجاليري وجهان لعملة واحدة، لا الأول مصمم حقاً لتأمل الفن، ولا الثاني مصمم حقاً للسكن.

الطلاء الذي انسكب من أعلى

في مشهد رائع من فيلم "الشيطان يرتدي البرادا" (2006)، ترتدي البطلة التي تعمل صحفية تحت التدريب كنزة صوفية زرقاء. تسخر الصحفية، التي تلعب دورها آن هاثاواي، من مديرتها خبيرة الأزياء، مستخفة بصناعة الموضة، ومدى تأثيرها في العالم، ما يستدعي من الأخيرة أن تلقنها درساً في اقتصاديات الألوان. تقول لها الخبيرة، التي كانت تلعب دورها ميريل ستريب، إن الكنزة التي ترتديها المتدربة ليست زرقاء، ولا فيروزية، ولا لازوردية، لكنها في الحقيقة سماوية. تشرح ستريب أن المصمم أوسكار دي لارينتا قدَّم مجموعة فساتين باللون السماوي عام 2002، ثم اتبع خطاه إيف سان لوران في استخدام اللون بإحدى جواكته، ثم ظهر اللون في مجموعات 8 مصممين آخرين، قبل أن يصل أخيراً إلى كومة الملابس رخيصة الثمن التي يشتريها العوام، متوهمين أنهم معزولون عن صناعة الموضة، غير مدركين بالضرورة أن الألوان التي يرتدونها قد اختيرت لهم سلفاً.

تبدو لي الأمور أكثر وضوحاً الآن. الأبيض من حولنا في كل مكان، لأنه قد انسكب علينا من فوق. تسلل من حوائط الجاليري إلى بيوت الأثرياء المصممة على نمطها، إلى منتجات "أبل"، إلى كل شيء آخر، ثم إلينا نحن. والحق يقال أن تبني هذا النمط من الجماليات، يبدو لطيفاً على وسائل التواصل، وأسهل في التنسيق أمام عدسة الإنستغرام، خاصة في غرف الأطفال. مزيج الألوان الأقرب لمكتبة، توحي للمشاهدين بصورة عائلة مثالية: يتغذى فيها الرُضع طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وينامون بميعاد، ويرضعون بميقات. المسحة المونوكرومية (أحادية اللون) الهادئة تخفي من الذهن إرهاق الهدهدة المستمرة حتى الثالثة صباحاً، وأصوات الصراخ غير مفهوم السبب، ورائحة الحفاظات المنتفخة، واحمرار الأجفان الأكثر انتفاخاً. ثم إن المنيمالية في حد ذاتها ليست ظاهرة جديدة. حين وصفت كيم كاردشيان ببيتها بالدير المنيمالي، ففي كلمة "الدير" تذكير بليغ بأن النزعة التقليلية لها تاريخ ضارب في العمق، يمتد إلى بداية الحضارة ذاتها، فكل تقدم صناعي وتكنولوجي يزيد من كفاءة إنتاج السلع، ويسهّل من مراكمتها، يصاحبه حتماً حركة نقيضة دينية أو فلسفية أو صوفية تنادي بالزهد والاستغناء والتخلي.

ما المشكلة إذاً؟

المشكلة هو ذلك التناقض الفج في قلب النسخة السائدة من المنيمالية المعاصرة الذي يجعلها سطحاً هشاً جميل المنظر لواقع شديد القبح. المبشرون بالدير ليسوا رهباناً، والمتبنون لجمالياته ليسوا زاهدين. الاستهلاك والبذخ قديماً كان صريحاً للغاية. نراه في أشكال قصور نبلاء العصور الوسطى والأثاث العتيق من طراز لويس الخامس عشر ولوحات البورتريه الزيتية التقليدية لرب المنزل.

واليوم، هو يتنكر في بساطة زائفة، وفخامة تدعي أنها ليست كذلك، وفنون ليست كالفنون. المنيمالية المعاصرة شكل بلا جوهر. اتجاه يصلح أن تتبناه نجمة تلفزيون الواقع، وهي الوجه الأشهر للثقافة الاستهلاكية والهوس المفرط بالتجميل والتزين، دون شعور بالتناقض. أسلوب في التصميم يصلح أن يستخدمه كبار المصممين والنقاد والفنانين لوصف قصر يتجاوز ثمنه 60 مليون دولار أو شقة في ناطحة سحاب سعرها أضعاف ذلك، دون أن يثير كلامهم الضحك والسخرية من فرط هزله. وسيلة ترويج تستخدمها ماري كوندو، أشهر محاضرة في العالم عن المنيمالية، لبيع صناديق وأدوات ترتيب للمنزل بمئات الآلاف من الدولارات.

حين أراد آندي وارهول أن يقدم لوحة بيضاء تناسب السوق الجديد، جاء بسطح أبيض، ونثر عليه بقع حيامين ممزوجة بالصمغ. أرى في لوحته تجسيداً للمنيمالية المعاصرة، حيث تزول الحدود بين الفن والتسويق وبين التسويق والصدمة، وبين الصدمة والفحش، وبين الفحش والفن، وبين البيوت والاستثمار، وبين الفن والتحوط.

بيت القصيد

أميل لتصديق الشعر العربي المعاصر في ربطه بين الأبيض والرتابة وفراش الموت. يقول السوري نزار قباني في قصيدته الشهيرة "يوميات مريض ممنوع من الكتابة":

"أغطيتي بيضاء..

والوقت، والساعات، والأيام كلها بيضاء

وأوجه الممرضات حولي كتبٌ أوراقها بيضاء"

ومن بعده، قال المصري أمل دنقل:

"في غرف العمليات

كان نقاب الأطباء أبيض

لون المعاطف أبيض

تاج الحكيمات أبيض، أردية الراهبات

الملاءات

لون الأسرة.. أربطة الشاش والقطن

قرص المنوم.. أنبوبة المصل

كوب اللبن

كل هذا يشيع بقلبي الوهن "

لكن الشعراء يقولون ولا يفعلون، وكل العبارات المنثورة والموزونة لا تغير العالم حولنا بقدر ما يغيره مهندس الديكور الكسول، والمصمم المُقلد، والمعماري عديم الموهبة.

فما العمل؟ ليس في أيدينا الكثير. نستطيع أن نتبنى النمط السائد من الذوق، مع وعينا الكامل بتاريخه وأسباب ظهوره وانتشاره. أو نسعى أن نصير أكثر شجاعة في اختيار ألوان ملابسنا، ونغامر بطلاء جدران منازلنا بألوان غير مألوفة، ونفتح قلوبنا للجماليات الإفريقية واللاتينية والشرق آسيوية والبدوية والأمازيغية، ونبتعد ولو قليلاً عن تبني جماليات الغرب التي تزداد بروداً.

زوجتي اضطرت في النهاية لشراء وحدة أدراج بيضاء من آيكيا، ثم استأجرت عاملاً لطلائها بالأصفر، فمنحت للقادم الجديد محيطاً أكثر ألواناً مما كان مقدراً له.

أما أنا فقد دخلت إلى صفحة ماري كوندو على ويكيبيديا العربية، وأضفت إليها فقرة تقول: "تعرضت كوندو لانتقادات بسبب إطلاقها متجراً إلكترونياً يبيع.. سلعاً كمالية، مثل علب لتخزين أكياس الشاي وأخرى لتنظيم أدوات المكتب، بأسعار باهظة الثمن، مما دفع البعض لاتهامها بالترويج للنزعات الاستهلاكية، بعكس ما تدعو إليه من ضرورة التخلص من الكراكيب والأشياء غير الضرورية". فإن كانت الكلمات قادرة على تغيير أي شيء، فحسبي أني قد واجهت دجل كوندو بفقرة سيقرؤها كل من يقوده إليها حظه التعس، وهذا أضعف الإيمان.