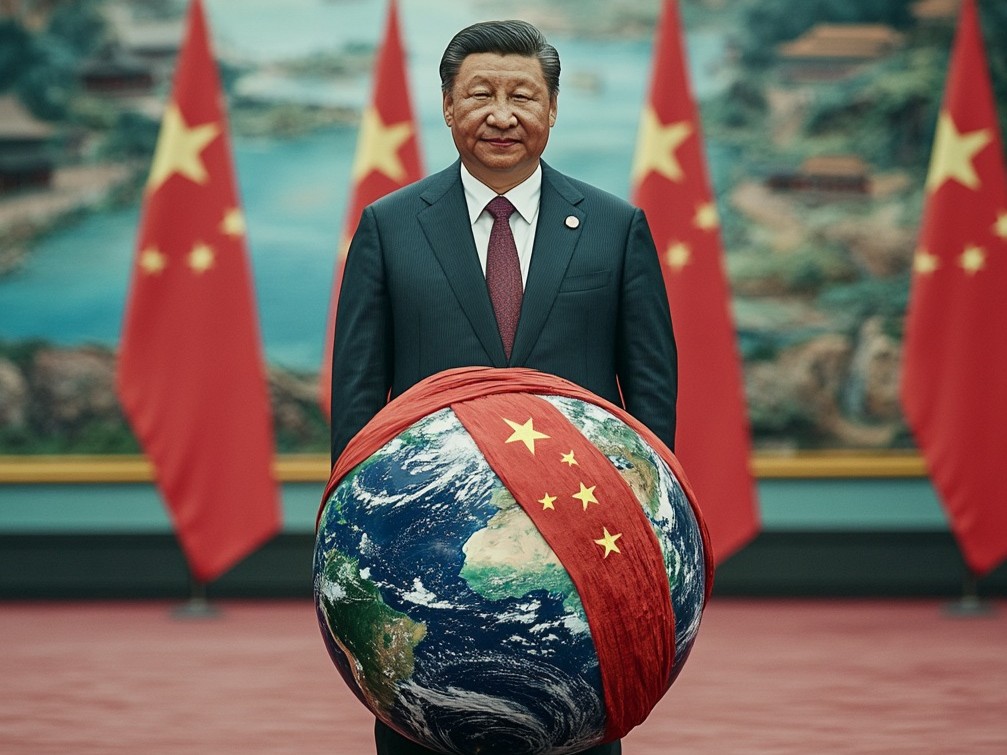

في الثالث من يناير عام 2018.. خطب الزعيم الصيني شي جين بينج أمام 7 آلاف جندي: "ها هنا أوامري: على الجيش تدريب المزيد من الجنود، والاستعداد للحرب. روح المعركة واجبة، ويجب أن لا نخشى التحديات أو الموت".

4 آلاف ثكنة عسكرية بثّت خطاب الرئيس الصيني بجميع أنحاء البلاد، وتصدّرت صوره وهو يتبادل التحيات مع جنوده، شاشات التلفزة العالمية. لم تعد الصين مستضعفة كما كانت في السابق. أحدثت قطعاً مع ماضيها، وأصبحت قوة كبرى مرهوبة الجانب، يحميها ثاني أقوى الجيوش العالمية، ولديها من الجنود ما يفوق المليونين. مساحتها ليست أصغر بكثير من مساحة الولايات المتحدة. تعداد سكانها 4 أضعاف على الأقل. اقتصادها يلاحق نظيره الأميركي ويوشك على تخطيه. سجل تاريخي خال من التوسع الاستعماري واستعباد الشعوب الأخرى. سمعةٌ أفضل في وجدان الكثيرين من سكان المعمورة.

فما الذي يمنع الصين حقاً من أن تصبح بديلاً للولايات المتحدة في الهيمنة على العالم؟

في الجزء الأول من الحلقة الخامسة، تناول برنامج "سؤال المليار" على "الشرق بودكاست"، الجذور التاريخية للصين ومعاناتها من الهيمنة والتدخلات الأجنبية، قبل أن تُولد من جديد تحت حكم الشيوعيين، ثم تتحول إلى قوة صاعدة على المسرح الدولي، وفي الجزء الثاني، الذي استضافت فيه ميراشا غازي، محلل المخاطر السياسية في آسيا روس فاينجولد، نحاول البحث في شروط القوة المحتملة التي قد تؤهل أو لا تؤهل الصين لقيادة العالم.

كن قبل ذلك، دعونا نتعرف بإيجاز على تجربة الولايات المتحدة كقوة عظمى مهيمنة.

كيف أصبحت أميركا قوة عظمى؟

من مستعمرة بريطانية معزولة بداية القرن الـ17، إلى دولة موحدة في نهاية القرن الـ18، ثم قوة عظمى عالمية في منتصف القرن الـ20، لم يكن صعود الولايات المتحدة قدرياً أو في غفلة من التاريخ، بل كان نتاج رحلة ملحمية مليئة بالصراعات والتحولات، امتدت نحو 3 قرون.

بدأت الرحلة بانتزاع الاستقلال عن بريطانيا وتأسيس اتحاد صغير، كَبُر على مدى قرنين تقريباً، حتى بلغ 50 ولاية أميركية. وخلال تلك الفترة، تبنت الولايات المتحدة "مبدأ مونرو" لمواجهة التدخل الأوروبي في نصف الكرة الغربي، وكبحت القوة الإسبانية قبل نهاية القرن الـ19، وفرضت سيطرتها على البحر الكاريبي، وأخضعت خصومها الإقليميين.

وفي القرن الماضي، لعبت واشنطن دوراً حاسماً خلال الحرب العالمية الأولى، ثم أكثر حسماً في الثانية، إذ كانت الدولة الوحيدة التي خرجت من الصراع أكثر قوة من أي وقت مضى.

وسرعان ما أدرك الأميركيون مدى قوتهم وإمكاناتهم، ليبدأوا في رسم قواعد النظام الدولي الجديد وفق رؤيتهم الكونية، حيث فرضوا نظام "برايتون وودز" النقدي، لتنظيم الاقتصاد العالمي، والذي أفضى إلى تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبعد أقل من 3 عقود، أعلنوا فكّ ارتباط الدولار بالذهب، في خطوة لم تكن لتجرؤ عليها إلا قوة عظمى. تماماً كما تجرأت من قبل وحدها على استخدام السلاح النووي.

كان اختيار سان فرانسيسكو، كموقع أول اجتماعات الأمم المتحدة، قبل نقل المقر إلى نيويورك بعد 4 سنوات، تجسيداً لهيمنة واشنطن، أو كما يسميها البعض "عاصمة القرار العالمي"، على هذه المنظمة منذ تأسيسها منتصف أربعينيات القرن الماضي.

ولتعزيز نفوذها العسكري في مواجهة المد الشيوعي خلال الحرب الباردة، أنشأت واشنطن حلف "الناتو"، قبل أن تنفرد بشكل شبه كامل في قيادة نظام دولي أحادي القطب، بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

ورغم صعودها الذي يختلف عن التوسع العسكرتاري المباشر على غرار الإمبراطوريات الاستعمارية السابقة، إلا أن الولايات المتحدة غزت بالفعل عدداً من البلدان، مثل فيتنام وأفغانستان والعراق، وكان لذلك تأثير سلبي على سمعتها بين دول العالم وشعوبها.

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أخذت بلاد "العم سام" موقعها كأكبر اقتصاد عالمي، واستمرت في تعزيز هيمنتها عبر مختلف العقود، بفضل التوسع العالمي للأسواق، والتقدم التكنولوجي، واحتضانها أضخم مركز للابتكارات الرقمية "وادي السيليكون".

وهكذا، استندت زعامة الولايات المتحدة العالمية، إلى عدد من العوامل الحاسمة، أبرزها: القدرة على تحويل القوة الاقتصادية إلى نفوذ سياسي، وتشكيل المؤسسات الدولية الرئيسية، ووضع قواعد النظام العالمي، والحفاظ على ميزة الابتكار على بقية العالم، إلى جانب التفوق العسكري، بما في ذلك امتلاك السلاح النووي.

واعتبر روس فاينجولد أن الولايات المتحدة تتمتع منفردة بمقومات الدولة العظمى المهيمنة، وقال "إذا تحدثنا عن الصفات أو المؤشرات التي تجعل دولة ما قوة عظمى، من المؤكد أننا سنبدأ بالنفوذ الاقتصادي والعسكري، ومن الواضح أن الولايات المتحدة تتمتع بهذه الميزة بسبب حجم اقتصادها، ونفوذها العسكري، فهي تُنفق على الدفاع أكثر بكثير من الدول الأخرى. وتمتلك قواعد عسكرية حول العالم، ولا تخفي هذا الأمر. كما لديها قيادات داخل جيشها مسؤولة عن أجزاء مختلفة من العالم. هناك قيادة الهند والمحيط الهادئ المسؤولة عن آسيا، وهناك قيادة مركزية، على سبيل المثال، مسؤولة عن جزء آخر من العالم، وبالتالي فإن النفوذ العسكري يشكل بالتأكيد مؤشراً آخر".

ويعتقد فاينجولد، أن الصين بدأت تتصرف في بعض المناحي كقوة عظمى تلعب أدواراً عابرة للحدود، موضحاً أنه "لعدة عقود، كانت الصين زعيمة المعسكر المناهض للإمبريالية مع الجنوب العالمي ودول أخرى، وكانت تنتقد بشدة كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في محاولتهما لتوسيع نفوذهما إلى أجزاء أخرى من العالم.

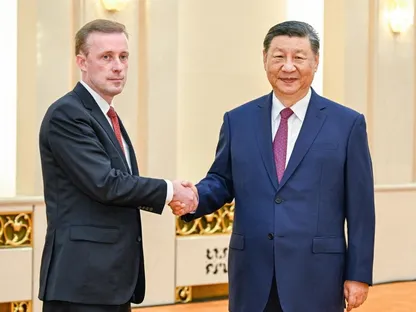

وتابع: "إذا نظرنا إلى الأمور اليوم، نرى أن الصين تعمل على تطوير قوتها، سواء الناعمة أو الصلبة، في جميع أنحاء العالم. في شرق آسيا مثلاً، الصين ثابتة جداً في مطالباتها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. كما تقوم بتوسيع نفوذها في إفريقيا من خلال علاقاتها التجارية الوثيقة ومشاريعها الاستثمارية مع عدد من دول القارة السمراء وأجزاء أخرى من العالم عبر مبادرة الحزام والطريق. وفي الشرق الأوسط، بدأت الصين بممارسة نفوذها على الصعيدين التجاري والسياسي، ولعلّ أحد الأشياء البارزة التي فعلتها في هذا الصدد عندما لعبت دوراً رئيسياً في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، بعد فترة طويلة من القطيعة بين البلدين. وكان ذلك غير متوافق مع ما نتوقعه من الصين، إذ لم نشهدها سابقاً تتوسط في النزاعات بين الدول الأجنبية، وخاصة في جزء من العالم ليس بجوارها".

لكن رغم هذه الأدوار المهمة، تُفضّل الصين، وفقاً لفاينجولد، نفي سعيها لتصبح قوة عظمى، ومع ذلك، تُظهر المؤشرات أنه "مع صعود اقتصادهم، والأدوار التي يلعبونها، من الواضح أن الصينيين يتصرفون كقوة عظمى".

ولادة الصين الجديدة

في سبعينيات القرن الماضي، وُلدت صين جديدة، شيوعية لكن ليس على طريقة السوفيت، ورأسمالية لكن ليس على طريقة الغرب.

"أن تكون غنياً يعني أن تكون عظيماً".. كان هذا الشعار الذي استخدمه الرئيس السابق دينج شياو بينج، في بداية الحقبة التي طورت فيها الصين شكلاً جديداً من أشكال "الرأسمالية الحكومية"، عندما فتحت حدودها أمام التجارة العالمية، وجعلت الشركات الغربية تتهافت لتأمين مكان لها في هذه السوق النامية الجذابة.

وسرعان ما أصبحت الصين، لا توفر فقط طعاماً وكساءً إلى مليار و400 مليون مواطن، بل تُصدر كل شيء تقريباً، وتدخل منافسة شرسة مع أضخم اقتصاد عالمي، حيث تُشير بيانات "مكتب الإحصاء" التابع لوزارة التجارة الأميركية في عام 1985، إلى أن العجز التجاري الأميركي في ميزان الصادرات والواردات مع الصين بلغ 6 مليارات دولار.

ومع مرور أكثر من 3 عقود تقريباً، توسعت الفجوة إلى حد كبير، إذ سجّل العجز التجاري الأميركي عام 2023 نحو (280 مليار دولار).

ولعلّ السؤال هنا: متى بدأ التغوّل الصيني على زعامة الولايات المتحدة الاقتصادية؟

يرى بعض الاقتصاديين أن ذلك يعود إلى عام 2001، عندما انضمّت بكين إلى منظمة التجارة العالمية، وهي مرحلة شكّلت ما بات يُعرف بـ"الصدمة الصينية" China Shock، والتي تمثّلت باجتياح السلع والمنتجات الصينية الرخيصة للأسواق، لتحل مكان المنتجات الأميركية، على غرار الملابس، والأثاث، والإلكترونيات وغيرها، حتى أن البعض بات يعلّق ساخراً بأن الأعلام الأميركية المعلقة فوق البيت الأبيض صينية الصنع.. وهذا على الأرجح غير صحيح.

المفارقة، أنه في عام 2022، قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يفرض على الحكومة الفيدرالية شراء الأعلام الأميركية المصنوعة في الولايات المتحدة فقط، وقال السيناتور شيرود براون، إن "نصف الرايات التي يقاتل تحتها رجالنا ونساؤنا في الزي العسكري قد تكون مصنوعة في الصين"، مستشهداً بإحصاءات تُظهر أن الولايات المتحدة استوردت عام 2017 حوالي 10 ملايين علم من الصين". بل حتى أن لافتات حملة ترشيح ترمب لولاية ثانية عام 2018، والتي تحمل شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" كانت تصنع في الصين.

ورغم تراجع معدلات نمو الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة، وطول مدة تعافيه من تداعيات جائحة فيروس كورونا، إلا أنه لا يزال يحث الخطى في منافسة شرسة مع نظيره الأميركي.

حرب أشباه الموصلات

في أوج هذا التنافس التجاري، يشتعل صراع من نوع آخر بين أقوى اقتصادين في العالم. لخّصه أستاذ التاريخ في جامعة تافتس الأميركية كريس ميلر بكتابه الذي حمل عنوان "حرب الرقائق الإلكترونية.. الصراع من أجل التكنولوجيا الأكثر أهمية في العالم"، ملقياً الضوء على التنافس الأميركي الصيني على أشباه الموصلات والرقائق التي تُشَغِل حياتنا اليومية حرفياً، وتدخل في صناعة معظم التقنيات التي نستخدمها، بما في ذلك هواتفنا المحمولة.

تُصمّم هذه الشرائح في الولايات المتحدة، ويتم تصنيعها في تايوان أو اليابان أو كوريا الجنوبية، ثم تجري عملية تجميعها في الصين. لكن هذه الأخيرة تحتاج إلى التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الشرائح، والولايات المتحدة، هي مصدر الكثير من هذه التكنولوجيا، ولهذا تحرص على إبعاد بكين عنها.

تبلغ قيمة هذه الصناعة نصف تريليون دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2030، ويقول ميلر إن من يتحكم في سلاسل توريد الشرائح الإلكترونية "يحمل مفتاح أن يكون قوة عظمى منقطعة النظير".

روس فاينجولد يعتقد أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتمكنون من إبطاء التقدم الصيني التكنولوجي، وقال: لا تزال الولايات المتحدة الدولة الرئيسية في التكنولوجيا والابتكار. الصين لديها نجاحها، بطبيعة الحال. لديها شركات مثل هواوي، التي حققت إنجازاتها التكنولوجية الخاصة، لكن من المؤكد أن إدراج الولايات المتحدة للشركات الصينية في القائمة السوداء، ومنع تصدير تكنولوجيات أشباه الموصلات الأكثر تقدماً إلى الصين سيكون له تأثيره بالتأكيد. وسيؤدي ذلك إلى إبطاء التقدم التكنولوجي في الصين، لأنها لا تستطيع استيراده. وعليهم الآن تصميمه بنفسها. هل ستتمكن من ذلك؟".

ثم أجاب: "أود أن أقول نعم يمكنها، فلا ينبغي أن نُقلل من قدرات الصين في مجال البحث والتطوير التكنولوجي. لكن هل ستضع تحركات الولايات المتحدة الصين في مؤخرة سباق التقدم التكنولوجي؟ نعم بكل تأكيد. وقد تتخلف الصين عن الركب 15 أو حتى 20 عاماً، لكنها ستلحق بالركب في نهاية المطاف. مع ذلك من المؤكد في الوقت الحالي أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وشركاؤها في أوروبا الغربية أو اليابان، على الصادرات التكنولوجية إلى الصين، سيكون لها تأثير بالتأكيد. وسوف تبطئ التقدم التكنولوجي الصيني".

"الموت بواسطة الصين"

سرعان ما تنبّه الأميركيون إلى الخطر القادم من الصين. في عام 2011، أصدر الخبير الاقتصادي بيتر نافارو كتاباً بعنوان Death By China (الموت بواسطة الصين)، كان الثاني له بعد The Coming China Wars (حروب الصين القادمة)، حذّر خلاله من أن اقتحام الصين للأسواق الأميركية، هو الناقوس الذي سيعلن بداية الحرب التجارية بين البلدين.

لم يتفق كثيرون مع نافارو، غير أن أفكاره لفتت أنظار أحد أشهر رجال الأعمال في الولايات المتحدة، والذي سيصبح بعد سنوات الرئيس الأميركي الـ45. كانت الصين شغل دونالد ترمب الشاغل، في حملته الانتخابية، وطيلة ولايته التي أخفق في تجديدها عام 2020، لكن "عدو الصين اللدود"، الذي ازدادت نقمته عليها بعد جائحة كورونا، قد يعود قريباً إلى البيت الأبيض.

يتهم ترمب الصين، بسرقة التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية من الشركات الأميركية، ويرى بذلك أنها تُهدد التفوق الاقتصادي للولايات المتحدة وتُشكل خطراً على أمنها القومي.

الرجل الذي يعتقد البعض أنه يُدير المصالح الأميركية بعقلية رئيس شركة أكثر مما يُديرها بعقلية رئيس دولة، يُفضل نهجاً حاسماً وعدائياً تجاه الصين، يشمل: العقوبات، والحظر، وزيادة الرسوم الجمركية، وغيرها من التدابير، لإجبارها على "الركوع" لسيّد العالم، لكن التنين ذو نفس طويل. يشقى ويتألم، لكن لا يموت. علّمته تجارب الماضي أن يكون صبوراً، شديد التحامل على نفسه، لحماية مصالحه ووجوده التاريخي.

الصراع في بحر الصين الجنوبي

أمام الفجوة الواضحة في حجم القوة والتأثير، أدركت الصين أنها لا يمكن أن تكون قوة عالمية منافسة للولايات المتحدة، على الأقل في المدى المنظور. يزداد الوضع صعوبة وتعقيداً إذا ما تحدثنا عن الجانب العسكري، إذ يكفي أن تنظر الصين إلى الشريط الممتد مقابل سواحلها على المحيط الهادئ، لترى القواعد الأميركية التي تُحيط بها كالطوق تماماً. الصين قوة عظمى، لكنها مطوقة من كل جانب، والنفوذ الأميركي يبعث إحساساً دائماً بالخطر، ولهذا كان لا بد من الاستعداد لأسوأ السيناريوهات.

في السنوات الأخيرة، ركّزت الصين على تحويل بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي إلى بحيرات تحت سيادتها، مستخدمة تارةً الإغراء وتارةً أخرى الإكراه، لإضعاف علاقات الولايات المتحدة بحلفائها وشركائها العسكريين، وراح المسؤولون الصينيون يُروجون لفكرة أن "آسيا للآسيويين"، لتسوية القضايا الإقليمية من دون التدخل الأميركي.

في عهد شي جين بينج، أصبح الجيش الصيني أكثر قوة وفتكاً وقدرة على شن هجمات، لا سيما في بحر الصين الجنوبي، فقد استثمرت بكين بكثافة في الدفاعات الجوية، والغواصات، والصواريخ المضادة للسفن، وغير ذلك من القدرات اللازمة لإبعاد السفن والطائرات الأميركية عن شواطئها، وأمر الزعيم الصيني بتحديث قوات بلاده، حتى تصبح قوة عسكرية "متفوقة عالمياً" وبإمكانها "خوض الحروب وتحقيق النصر"، وفق قوله، متعهداً بإنجاز ذلك مع حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 2049.

وفي العقد الفائت فقط، زاد الإنفاق الدفاعي الصيني أكثر من 50%، ليصل إلى 234 مليار دولار عام 2024، غيرَ أنه بقي بعيداً عن ميزانية الدفاع الأميركية التي تجاوزت ترليون دولار للعام نفسه.

تُدرك الصين أنها إذا لم تكن قوة عسكرية مرهوبة الجانب، ستكون عرضة لتحديات ومخاطر أمنية على طول محيطها البحري الهش، وستضطر إلى التركيز على الدفاع، وليس على الهجوم. مع ذلك، لا يعتقد روس فاينجولد محلل المخاطر السياسية في آسيا، أن بكين قادرة على بسط نفوذها الإقليمي.

وقال: "من الصعب على الصين أن تُحقق ذلك لأسباب بسيطة للغاية. لدى الولايات المتحدة معاهدات دفاع ثنائية مع اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين. وأقامت علاقات أمنية وثيقة مع أستراليا ونيوزيلندا. وفي دول آسيان، تتمتع بعلاقة عسكرية وثيقة مع سنغافورة. كما تمتلك البحرية الأميركية قاعدة أساسية هناك، ولديها وجود بحري دائم في سنغافورة أيضاً. لذلك أعتقد أن هناك عدداً كافياً من الدول في جنوب شرق آسيا أو شرق آسيا التي لا تزال تتطلع إلى أن يكون للولايات المتحدة الوجود الأمني الأول، بينما لا يتطلعون إلى أن تكون الصين صاحبة الوجود الأمني الأول في هذه المنطقة.

ثم بالطبع هناك الهند التي لا تتطلع هي الأخرى إلى أن تلعب الصين هذا الدور. كما أن العلاقات الأمنية بين الهند والولايات المتحدة تزداد تقارباً.

التطويق الأميركي للصين

تلقّف الأميركيون الإشارات الصينية، وتصريحات الزعيم الشيوعي ومسؤوليه، كدلالة على ما تخفيه بكين في صدرها.

العديد من الساسة الأميركيين يرون أن الصين عازمة، حالها حال السوفييت خلال الحرب الباردة، على بلوغ السيطرة العسكرية والاقتصادية على جميع الأقاليم المحيطة، وصولاً، آخر المطاف، إلى الهيمنة العالمية.

وفي مقال مشترك نُشر عام 2020، في مركز كارنيجي للسلام الدولي Carnegie Endowment for International Peace، رأى جيك سوليفان (قبل أن يصبح مستشاراً للأمن القومي في إدارة بايدن) وهال براندز، الذي كان آنذاك، ولا يزال، أستاذاً في جامعة جون هوبكنز، أن الصين تسعى إلى احتلال مكانة بارزة في آسيا، واعتبرا أن الهيمنة الإقليمية ليست إلا خطوة، تسبق صعود الصين نحو القيادة العالمية.

مع ذلك، لم يستخدم سوليفان وبراندز الخطاب الناري الذي استخدمه لاحقاً مايك بومبيو، وزير خارجية الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي قال إن "شي يسعى إلى هيمنة الشيوعية الصينية على الصعيد العالمي"، وهي وجهة نظر تحظى بشعبية بين اليمين المتشدد في العديد من العواصم.

الولايات المتحدة لم تقف مكتوفة الأيدي، تاركة التنين يٌعزز نفوذه الإقليمي، وربما العالمي في صورة أوسع.

في ديسمبر عام 2022، أعلن وزير الدفاع الأميركي، خلال "منتدى ريجان للدفاع الوطني" أن الولايات المتحدة تبني قوة "أكثر فتكاً" في المحيطين الهندي والهادي، مؤكداً أنها لن تسمح للصين بالهيمنة على تلك المنطقة.

تمتلك الصين حتى الآن قاعدتين عسكريتين في الخارج، إحداهما في جيبوتي والأخرى في كمبوديا، وبحسب، أحدث تقييم للتهديدات صادر عن مجتمع الاستخبارات الأميركي، تسعى بكين إلى إنشاء مرافق عسكرية في مواقع متعددة حول العالم، بما في ذلك: ميانمار، وكوبا، وغينيا الاستوائية، وباكستان، وسيشيل، وسريلانكا، وطاجيكستان، وتنزانيا، والإمارات.

أما الجيش الأميركي فلديه نحو 750 قاعدة في أكثر من 80 دولة حول العالم، وقد يكون الرقم أعلى من ذلك، إذ تحتضن اليابان وحدها 120 قاعدة عسكرية، وكوريا الجنوبية 73. في هذين البلد فقط ينتشر قرابة 80 ألف جندي أميركي، وفي الفلبين هناك 9 قواعد يُسمح للقوات الأميركية التواجد فيها وفق اتفاقية دفاعية بين البلدين، وبإمكان القوات الأميركية استخدام قواعد عسكرية في فيتنام وسنغافورة. أما في تايوان، رغم عدم اعتراف الولايات المتحدة بها رسمياً، إلا أنها ملتزمة بتزويد الجزيرة بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها.

وهكذا، ما دامت واشنطن تحتفظ بنفوذ عسكري قوي على طول سلسلة الجزر الأولى حول الصين، فإن القوى الإقليمية، ستحاول دائماً مدفوعة بدعم أميركي، مقاومة صعود الصين بدلاً من استيعابه.

بكين في القطب الشمالي

يُمثل بحر الصين الجنوبي شريان حياة للصين، حيث تمر من خلاله 60% من وارداتها النفطية و80% من تجارتها، إلا أن هذه الممر الحيوي مشتعل بالتوترات، ومُطوّق بالقواعد العسكرية الأميركية. لذلك، لجأت بكين إلى استكشاف مسارات بحرية بديلة عبر المحيط القطبي الشمالي، بدا أن أحدها واعداً لطموحاتها التجارية.

يمر هذا المسار بمحاذاة روسيا، وعلى مقربة من ساحل كيركينيس النرويجي، وهو الميناء الأوروبي الأقرب إلى آسيا، ما يمكن أن يختصر 20 يوماً في رحلة البواخر الصينية، ورغم أنه ليس جاهزاً تماماً بسبب نقص الموانئ، إلا أن ذلك لم يمنع الصين من تعزيز حضورها في القطب الشمالي، إذ تقول وزارة الدفاع الأميركية إن الصين تُشغل 3 كاسحات جليد في المنطقة، وأجرت بالفعل أبحاثاً مدنية وعسكرية، واختبرت مركبات مُسيّرة تحت الماء، وطائرات يمكنها التحليق في الظروف القطبية.

وفي تقرير جديد بشأن استراتيجية القطب الشمالي لعام 2024، اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية، أن ذوبان الجليد قد يجعل الوصول إلى القطب الشمالي أكثر سهولة، اقتصادياً وعسكرياً، ما يعني أن ثمّة حاجة إلى اتخاذ تدابير لتوسيع الاستعداد العسكري وعمليات المراقبة.

الناتو يُحذّر الصين

خلال قمّتهم الأخيرة في واشنطن، انتقد قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشدة، دعم بكين للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، لكن لم يُلقِ الصينيون بالاً لتلك الانتقادات المعتادة والمكررة، بل وصفوها بالأكاذيب. رفضوها دون استرسال، لأن أنظارهم كانت تتجه إلى مكان آخر.

سفن الصين وطائراتها المقاتلة تُحيط بتايوان براً وجواً. لم تَصدر الأوامر للقوات الشيوعية باجتياح الجزيرة. كانت مجرد مناورات عسكرية معتادة في المحيط الهندي. 140 كيلو متر فقط ما يفصلها عن البر الصيني، لكنها بنظر الخصوم ليست سوى بروفة أو محاكاة لحرب لم يحن أوانها بعد، حرب لا يُخفي قادة بكين نيتهم شنّها لاستعادة جزء لا يتجزأ من الوطن الكبير، بينما يراها الآخرون اعتداءً على سيادة دولة مستقلة.

صوتُ حلف الأطلسي خرج من العاصمة الأميركية، لا من مقره في بروكسل. الأوروبيون في الحلف لا يريدون التصعيد مع المارد الآسيوي، ذلك أن ارتباطهم الاقتصادي به، وصل مرحلة لا تحتمل مغامرة أو قطيعة، أما الأميركيون، فصوتهم أعلى: قواعدهم تُطوّق التنين، وإمداداتهم من السلاح لا تنقطع إلى الحلفاء، في مقدمتهم تايوان التي يرجحون غزو الصين لها بحلول عام 2027، لكن الصين تراه تحريراً لا غزواً.

"نصر دون قتال"

مع ذلك، لا يبدو أن الطموحات الصينية تُشكل خطراً على المصالح الأميركية في الوقت الحالي، إذ تُشير تصريحات الصينيين، وفقاً لمؤسسة "راند" للأبحاث، إلى أنه "لا نية للجيش الصيني ولا قدرة" على استخدام قواعده الخارجية لشن هجمات استباقية أو عمليات هجومية ضد الولايات المتحدة حتى عام 2030 على الأقل.

ثمَّة دراسة سابقة صدرت عن جامعة هارفارد، أظهرت أن 10 من أمثلة التاريخ الـ15، لتنافس سلطة صاعدة مع أخرى راسخة، انتهت بحروب، إلا أن هذا قد لا ينطبق على الصراع الصيني الأميركي، فأي صدام عسكري مُستَبعد تماماً بين البلدين بالنظر إلى معطيات اليوم، فمن ناحية لا تُشكل أي منهما تهديداً حقيقياً مباشراً على سيادة الآخر أو استقلاله، ومن ناحية أخرى هما بعيدتان للغاية عن بعضهما، وكبيرتان، وكثيفتا السكان، وتمتلكان أسلحة نووية، ولا تستطيعان حتى التفكير في غزو بعضهما.

أما تايوان. فالصين تتّبع معها سياسة النفس الطويل. قد لا يصعب عليها ابتلاع الجزيرة أو استعادتها كما يُفضل البعض أن يقول، غير أن بكين تُدرك الثمن الباهظ والعواقب الوخيمة التي قد تترتب على أي قرار بشن الحرب، ولها في غرق روسيا بالمستنقع الأوكراني درس وعبرة.

الجدير بالذكر، أن الصين لم تخض حرباً منذ 1979، وهو العام الذي تدخلت خلاله في حرب فيتنام. ولذلك فإن قدراتها العسكرية غير مجربة إلى حد كبير.

وهكذا، يبدو النهج الصيني سائراً على مبدأ "نصرٌ دون قتال"، لكن قد تتغير هذه الاستراتيجية مستقبلاً، في حال تغيّرت الظروف وموازين القوى العالمية والإقليمية.

مسؤولية قيادة العالم

الهيمنةُ على العالم، ليست مجرد مكانة تتمتع به الدولة العظمى، بل مسؤولية أيضاً، تفرضها القوة والسيطرة على مجموعة كبيرة من البلدان، وتشمل: رسم قواعد النظام الدولي، وضبط الحروب والنزاعات، وردع العنف العابر للحدود، ومحاربة التطرف و"الإرهاب"، وحماية طرق التجارة والممرات المائية. ثمّة من يعتقد أن الصين ليست جاهزة بعد لأن تصبح شرطي العالم بدلاً من الولايات المتحدة، أو ربما حتى، لا تريد هي ذلك.

أما على الصعيد الداخلي، أثبتت الصين نجاح نموذجها، وأصبحت ملهمة للكثير من البلدان ذات الأنظمة الشمولية، وكأنها بذلك تنسف فرضية المفكر الأميركي الشهير فرانسيس فوكوياما، الذي توقع نهاية عصر الأيديولوجيات، مقابل ديمومة الديمقراطيات الليبرالية كملاذ أصلح للبشر.

في الصين الدولة جزء من الحزب، وفي الولايات المتحدة الحزب جزء من الدولة. في الصين، الدولة تتحكّم بالقانون، ولا يمكن مقاضاتها. في الولايات المتحدة الدولة تحكم بالقانون ويمكن مقاضاتها. في الصين لا يُحدد الدستور الشيوعي مدة الرئاسة، وفي الولايات المتحدة يبقى الرئيس ولايتين، والكلمة الفصل لصندوق الاقتراع.

وهنا قد يتبادر إلى الأذهان تساؤل عن شكل العالم الذي ستحكمه الصين إذا ما استطاعت يوماً ما أن تُنحّي الولايات المتحدة جانباً؟

روس فاينجولد يعتقد أنه "إذا حكمت الصين العالم، أو إذا حلت مكان الولايات المتحدة كقوة عظمى مهيمنة، سنرى الكثير من البلدان تبتعد عن الديمقراطية، إذ ستُدرك أن أقوى دولة في العالم، أي الصين في هذه الحالة، لن تنتقدهم بسبب عدم وجود انتخابات أو الافتقار إلى حرية التعبير أو الحرية الدينية، بينما تقوم الولايات المتحدة بإلقاء محاضرات على الدول الأخرى حول الديمقراطية والحرية الدينية وحرية التعبير، وأشياء من هذا القبيل. ونحن كأميركيين نعتقد أن هذا النظام متفوق. وفي كل عام تُصدر وزارة الخارجية الأميركية تقاريرها المتعلقة بحقوق الإنسان، بينما الصين لا تهتم بالسياسة الداخلية لشركائها".

وأضاف: "إذا أصبح العالم متعدد الأقطاب، فإن الحكومات الصديقة للصين أو لروسيا التي ليست ديمقراطية، سيقول قادتها: هذا أمر عظيم. لدي شريك يريد القيام بأعمال تجارية، وقد يستثمر في بلادي، لكنه لن ينتقد ما أقوم به كقائد. لن ينتقدوا عدم إجراء الانتخابات، على سبيل المثال. لن أسمح بحرية التعبير. سأضع خصومي في السجن، والصين لن تنتقد ذلك. وهذا هو نوع الدولة العظمى التي ترغب بعض هذه بلدان الجنوب العالمي في التعامل معها".

يتبنّى الصينيون نهجاً سياسياً يرتكز على قوة السلطة الحاكمة، وفرض سيطرتها على كل مناحي الحياة، ما يضمن، وفق وجهة نظرهم، استقرار الدولة وتجنيبها الاضطرابات التي قد تولدها الانتفاضات الشعبية، أو أعمال التمرد، أو الاحتجاجات التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني.

وهكذا، لا تدعم الصين عادةً أي معارضة سياسية للأنظمة الحاكمة، ولا تؤيد الثورات، سلمية كانت أم مسلحة، وتدعم استقرار الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية..

في عام 1989 أخمدت السلطات الشيوعية الصينية، بالقوة، احتجاجات ميدان تيانانمن الطلابية الشهيرة، التي كانت تُنادي بالإصلاح والحريات، ولا يزال مشهد أحد الأشخاص، وهو يحاول عرقلة رتل من الدبابات وسط العاصمة بكين متداولاً حتى يومنا هذا، حتى أنه بات يُعرف باسم "رجل الدبابة".

في الواقع، يحظى النموذج الصيني للحكم بشعبية لدى العديد من البلدان والشعوب، فالعالم منقسم بين من يُفضّل النظام الشمولي الذي يُؤمل منه تحقيق العدالة والمساواة، ومن يُفضّل النظام الليبرالي الذي يُؤمل منه تحقيق الحريات والرفاهية.

لكن هل ترغب الصين حقاً في جعل نموذجها بديلاً عالمياً للنموذج الغربي الليبرالي؟

روس فانجولد يرى، أنه "عندما نتحدث عن بدائل للولايات المتحدة، فإننا غالباً ما نتطرق إلى الأنظمة السياسية المحلية. على سبيل المثال، هل تقول روسيا والصين إنهما يحاولان تصدير نظامهما السياسي الذي يتولى فيه حزب واحد السلطة من دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة؟ قد يقول الكثير من الخبراء: نعم، تحاول الصين إثبات أن نظامها السياسي أفضل من الديمقراطية الأميركية والأوروبية".

وتابع: "من الواضح أن الصين تحاول ممارسة نفوذها، وأن يكون لها تأثير قوي وعلاقات تجارية متينة ونفوذ دبلوماسي في جميع أنحاء العالم، سواء في أميركا الجنوبية أو إفريقيا أو الشرق الأوسط أو حتى شرق آسيا، لكن هل تحاول تصدير نظامها السياسي إلى دول أخرى؟ لا أعتقد أن لدينا إجابة واضحة على ذلك، لأن الشيء الوحيد الذي تحب الصين أن تقوله هو أنها لا تتدخل في السياسة الداخلية للدول الأخرى. وربما هذا ليس صحيحاً تماماً".

منافس أم عدو؟

ثمة فارق كبير بين أن تنظر الولايات المتحدة إلى الصين كمنافس أو كعدو، فالمنافس ستسعى إلى التفوق عليه، أما العدو ستسعى إلى تدميره تماماً.

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "بيو" للأبحاث في عام 2024، أن 42% من الأميركيين يعتبرون الصين عدواً للولايات المتحدة، ويعتقد نصف الذين شملهم الاستطلاع أن الحد من قوة الصين ونفوذها يجب أن يكون على رأس أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

هذه الآراء السلبية تجاه الصين، قد تُعزز موقف المرشح الجمهوري المتشدد، دونالد ترمب، إذا ما فاز في السباق إلى البيت الأبيض.

على أي حال، من المستبعد أن تتفق الولايات المتحدة والصين على الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه النظام العالمي، كما لن تلتزم أي منهما بقواعد الطرف الآخر، وكل من القوتين لن تستطيع فرض نموذجهما على الأخرى.

لكن، على الأرجح، لن يغيب عن أذهان الصينيين، أن لدى الأميركيين سجلاً حافلاً بتدمير أخطر المنافسين والخصوم: ألمانيا الإمبراطورية، اليابان الإمبراطورية، ألمانيا النازية، والاتحاد السوفيتي، إضافة إلى مجموعة من المنافسين الأقل أهمية.

أما قدرة الصين أو رغبتها بالهيمنة على العالم، فهذا ربما رهن قدرة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بمكانتها كقوة عظمى، فالتاريخ الإنساني ليس خطاً مستقيماً إلى التقدم، بل دورات متعاقبة من النمو والانحلال، وكل حضارة هي أشبه بإنسان، يولد وينمو وينضج، ثم يشيخ ويموت، كما يقول الفيلسوف الألماني أوسفالد شبينجلر.

الحلقة السابقة من "سؤال المليار"